- ホーム

- 模試・塾テキスト解説

- 2025.3.16実施 早稲アカ NN開成中オープン 国語の文章読解 〜物語の時系列に気をつけよう〜

2025.3.16実施 早稲アカ NN開成中オープン 国語の文章読解 〜物語の時系列に気をつけよう〜

いよいよNNオープンが始まりました。時期的には過去問にも不慣れで難しく感じる子も多いと思いますが得点率よりも文章内容の深掘りを優先して振り返りをしましょう。

大問1 物語文『犬の散歩』 (「風に舞いあがるビニールシート」所収)森絵都 – 文章の解説

あらすじ

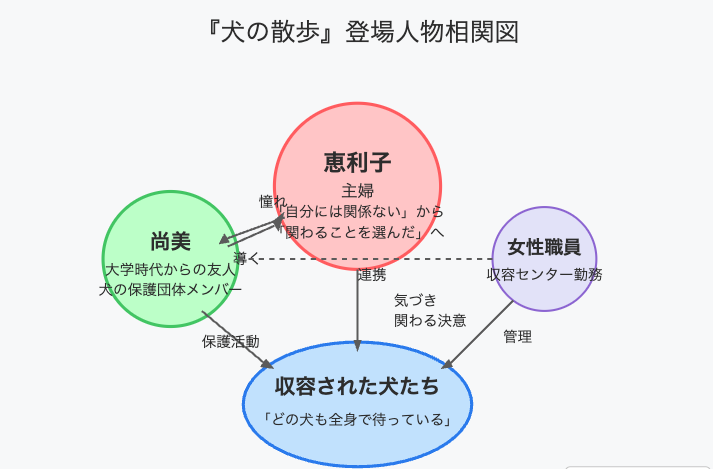

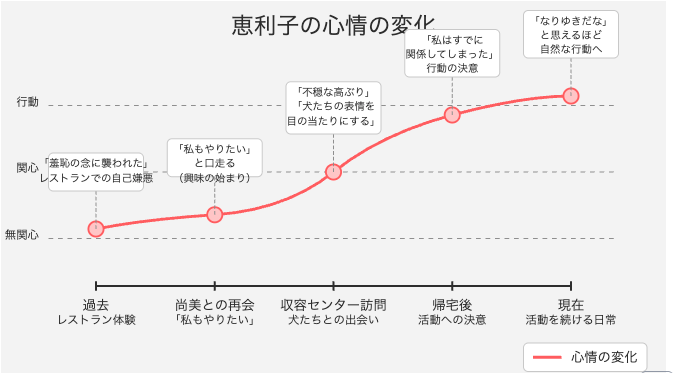

主人公の恵利子が、友人の尚美の誘いで犬の収容センターを訪れたことをきっかけに、他者や社会問題に対する無関心な自分を見つめ直し、犬の保護活動というボランティアに関わっていく心の変化を描いています。

登場人物と人物像

- 恵利子(主人公):⭕

- 主婦で、これまで社会問題に無関心で「自分には関係ない」と思って生きてきた人物

- 「独身時代は両親に守られ、結婚してからは夫に守られ、家庭という王国でふんぞり返っていられた」という安定した生活

- 心のどこかに「本当にこれでいいのか」という疑問を抱えている

- 尚美:⭕

- 恵利子の大学時代からの友人

- 「大学時代から快活なリーダー」で、恵利子が憧れていた人物

- 犬の保護活動に積極的に関わるボランティア

- 女性職員:収容センターの職員

場面の変化

- ✓ 恵利子の家(現在・物語の現在時点)- 朝のテレビを眺めている場面

- ✓ 収容センター(回想・二年前)- 尚美に連れられて初めて訪れた時の場面

- ✓ 収容センター内部 – 犬たちと対面する場面

- ✓ イタリアンレストラン(回想・犬の保護活動を始める前)- イラク人質事件に関する会話を聞く場面

心情表現とその変化

- 「恵利子はそのとき、少々不穏な高ぶりを感じたのを覚えている」(−):収容センターに入る前の緊張感

- 「にわかに重くなった足を動かし」(−):犬たちの現実を目の当たりにした重圧感

- 「恵利子はなんとも言いがたい羞恥の念に襲われた」(−):イタリアンレストランでの自己嫌悪

- 「私はすでに関係してしまったのだ」(+/−):犬たちの運命に対する当事者意識の芽生え

比ゆ表現とその解説

- 「家庭という王国でふんぞり返っていられた」★:家庭を安全で自分が守られる場所に例え、そこで何の問題意識も持たずに安穏と過ごしていた態度を表現

- 「転機は、よくある駒の一つのような顔をして恵利子の日常にもぐりこんだ」★レストランでの出来事が普通の日常の一コマのように見えたが、実は彼女の人生を大きく変えるものだったことを示唆している

主題

この物語の主題は「自分には関係ないと思っていた社会問題と向き合い、行動することで生じる心の成長と価値観の変化」です。主人公の恵利子は、これまで自分と直接関係のない社会問題から目を背け、安全な家庭の中で過ごしてきましたが、犬の収容センターでの体験をきっかけに、自分の無関心さに気づき、初めて自ら進んで社会問題に関わることを選びます。

重要語句・表現

- 滑舌(かつぜつ):言葉をはっきりと発音する能力のこと。「滑舌の悪いコメンテイター」は、言葉の発音がはっきりしない解説者を意味します。

- グロテスク:気味が悪く不自然なさま。作中では「気味の悪い冗談のように響いた」と説明されています。

- 弾劾(だんがい):罪や不正などを責め立てること。作中では「若者たちを弾劾する」と使われています。

- 羞恥(しゅうち)の念:恥ずかしく、自分を責める気持ち。

- 通過儀礼(つうかぎれい):ある社会的地位や役割に移行する際に行われる儀式や試練のこと。作中では尚美が恵利子に見せた収容センターの現実が、ボランティア活動に参加するための一種の試練だったことを表しています。

- 拘禁(こうきん):自由を奪って閉じ込めること。「拘禁されている施設」は、犬や猫が閉じ込められている場所を指します。

- 譲渡対象(じょうとたいしょう):新しい飼い主に譲り渡すことができる対象となる犬のこと。

- 破綻(はたん):うまくいかなくなること、活動が続けられなくなること。

その他読み取りづらい部分の解説

恵利子の価値観の変化について

文章の前半で恵利子は「自分には関係ない」という考えで社会問題から目を背けて生きてきたことが描かれています。しかし、イタリアンレストランでの出来事(イラク人質事件に対する主婦たちの批判的な会話)をきっかけに、自分自身の無関心さに疑問を持ち始めます。

そして、犬の収容センターを訪れた体験を通じて、「私はすでに関係してしまったのだ」と気づきます。これは、恵利子の価値観が「関係ないと目をそむける」から「自ら関わることを選ぶ」へと大きく変化したことを表しています。

物語の時間構成について

この物語は現在と過去が交錯する構成になっています。冒頭は現在(恵利子が犬の保護活動を始めて2年後)から始まり、その後、2年前の回想へと移ります。さらに、レストランでの出来事はそれよりも前の回想です。物語の時間軸は次のとおりです:

- レストランでの出来事(2年前)

- 尚美との再会と「ボランティアをやりたい」と言った時点(2年前)

- 収容センター訪問(2年前)

- 恵利子の決意(2年前)

- 現在(冒頭と結末部分)

このように時間を行き来する表現は分かりづらいですが注意深く読み込むことで全体像の理解につながります。

大問2 論説文 『正直』(松浦弥太郎)の解説

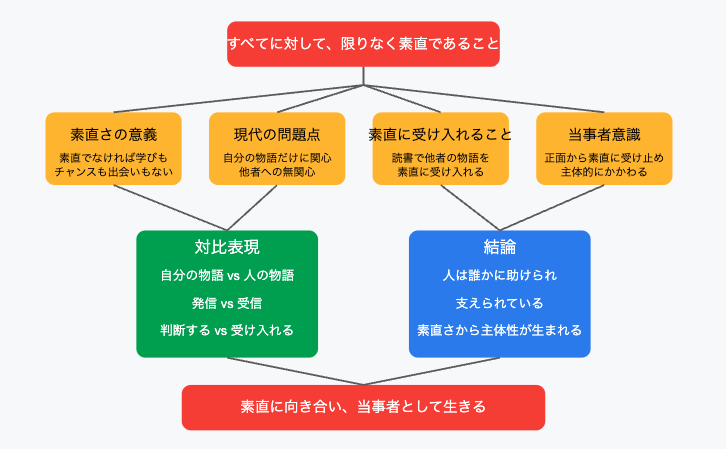

文章の要約

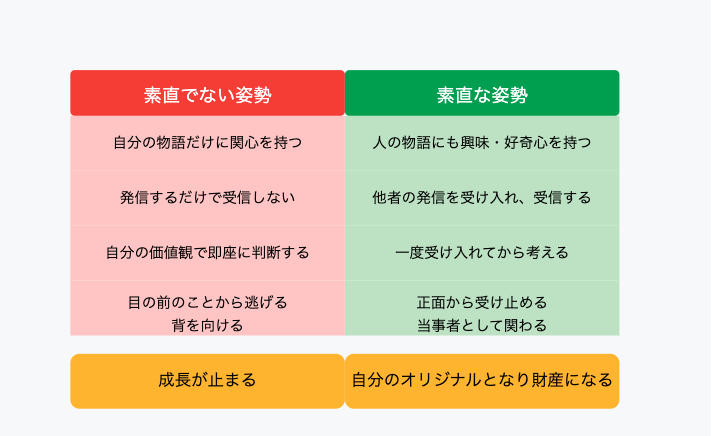

- 筆者は「素直であること」の大切さを説き、自分の物語にばかり関心を持ち他人に無関心な現代人の姿勢を批判している。素直さは本を読むという行為にも表れ、他者の物語に耳を傾け受け入れることで自分の視野が広がる。人は誰かに助けられ支えられて生きており、すべてに素直に向き合うことで主体的に世界と関わることができるという主張を展開している。

筆者の主張・意見

- 「すべてに対して、限りなく素直であること」が大切である

- 素直さを失うことは成長が止まること

- 自分の物語だけでなく、他人の物語にも興味を持つべき

- 素直に受け入れた知識は、やがて自分のオリジナルとなる

- 人は誰かに助けられ、支えられて生きている

- 目の前のことに正面から向き合い、当事者として関わることが重要

対比的な表現

- 「自分の物語」と「人の物語」の対比

- 「発信する人」と「受信する人」の対比

- 「自分中心」と「他者を受け入れる姿勢」の対比

- 「知識や価値観で判断する」と「素直に受け入れる」の対比

段落構成

- 素直さの大切さと素直でないことの問題点

- 現代人の「自分の物語」への関心と他者への無関心

- SNSと自己発信の問題点

- 読書に表れる素直さと好奇心

- 素直に受け入れることの意義と不安への回答

- 素直に受け入れた知識が自分のものになる過程

- 人は誰かに助けられ支えられているという認識

- 素直に正面から向き合うことの大切さ

重要語句・表現とその解説

- 「自分のすべてを閉じてしまう」: 新しいことを受け入れず、自分の考えだけに固執してしまうこと

- 「自分物語」: 自分を中心にした経験や考えのつながり

- 「紡ぐ」: ここでは物語や文章を作り上げること。もとは綿・繭(まゆ)を錘(つむ)にかけて、繊維を引き出し、糸にすること。

- 「画角(がかく)」: カメラや目で見える範囲を表す言葉

- 「咀嚼(そしゃく)」: かみ砕いて消化しやすくすること(ここでは理解するという意味)

- 「営み」: 活動や行為

- 「行き詰まる」: 進めなくなる、どうしたらよいかわからなくなる状態

- 「原動力」: 物事を動かす力やエネルギー

- 「当事者」: 直接関係している人

その他読み取りづらい部分

- 「自分の物語」とは、自分自身の経験や考えをSNSなどで発信することを指している

- 「人の物語」とは、他者の考えや経験を指し、筆者は本を読むことをその一例として挙げている

- 「素直さ」とは、先入観や固定観念にとらわれず、新しいことを受け入れる姿勢のこと

- 「駆け引き抜き」とは、損得勘定なしに、という意味

- 「ドアが開く」は、心が開かれて受容的になることの比喩

まとめ

第1回NN開成、いかがだったでしょうか。物語の時系列を意識して読むこと、論説文の対比表現から筆者が意図することを読み取ること、など「読み方」が正しく実践できていたかどうかの振り返りを丁寧に行うこと、そして文章の主題・メッセージを深く理解することに主眼を置いて復習しましょう。

開成中対策についてのお問い合わせは👇よりどうぞ。