- ホーム

- 模試・塾テキスト解説

- 2025.3.16実施 早稲アカ NN早大学院中オープン 文章解説 〜近代文学の世界に触れていこう〜

2025.3.16実施 早稲アカ NN早大学院中オープン 文章解説 〜近代文学の世界に触れていこう〜

大問1:説明文『ひっくり返す人類学』奥野克巳

リンク

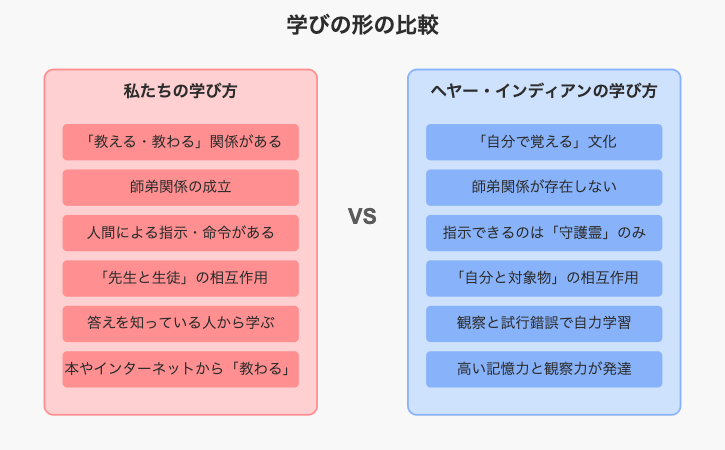

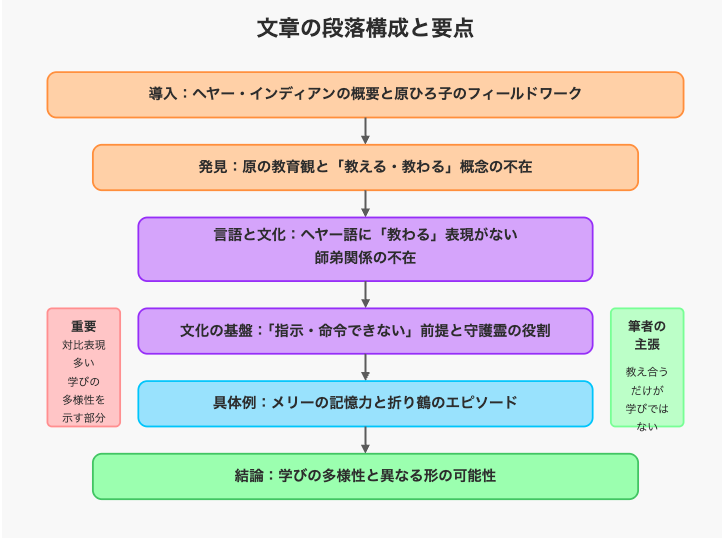

要約:カナダ北西部に住むヘヤー・インディアンの文化における独特の学習方法について、文化人類学者・原ひろ子の研究をもとに紹介。ヘヤー社会では「教える・教わる」という概念がなく、自分で観察し試行錯誤しながら学ぶ文化があることを説明している。

筆者の主張・意見

- 「先生がいて生徒がいなければ学びが成り立たないわけではない」

- 「教えてもらう」という常識が、実は普遍的なものではない

- 学びには多様な形があり、ヘヤー・インディアンの自力学習も立派な学びの形である

対比的な表現

- 私たちの教育観(教える・教わる関係)⇔ ヘヤー・インディアンの教育観(自分で覚える)

- 師弟関係がある文化 ⇔ 師弟関係がない文化

- 指示・命令を人間が行う文化 ⇔ 指示・命令ができるのは守護霊だけの文化

例示をまとめる表現に注目

- 「このようにしてなんでも自分で覚える必要があるので、ヘヤーの人たちは景色や、ものの形などを記憶する能力が高い」

- 「ヘヤー方式の「学び」をまとめると、「自分で観察し、やってみて、自分で修正することによって、〇〇を覚える」ということになるでしょう」

段落構成

- ヘヤー・インディアンの概要と原ひろ子のフィールドワーク紹介

- 原の教育観と修正を迫られた経験

- ヘヤー社会には「教える・教わる」概念がないことの発見

- ヘヤー語に「教わる」という表現がないこと

- ヘヤー社会には師弟関係がないことの説明

- ヘヤー文化の基盤にある「指示・命令できない」という前提

- ヘヤー方式の学びのまとめと記憶力の高さの例(メリーのエピソード)

- 折り鶴の例を通した自力学習の様子

- ヘヤーの子どもたちの学びの特徴(自分と対象物との相互作用)

- 結論:学びの多様性と違った形の可能性

重要語句・表現の解説

・相互(そうご):お互いに関係し合うこと

・概念(がいねん): 物事の本質的な意味を表す考え方

注意すべき部分

- 「守護霊」の役割: 文中では「人間に対して指示を与えることができる者は、ただ「守護霊」だけ」とあります。現代の私たちの感覚では理解しづらいかもしれませんが、ヘヤー社会では目に見えない存在(守護霊)からの導きが重要視されていることを示しています。これは彼らの精神文化や宗教観と深く結びついています。

- 「批評」の意味: 「批評する側は、それを当人がどう受け止めるかということに関心を持たなかった」という部分は、私たちの文化では批評は相手に改善してほしいという意図があるのに対し、ヘヤー社会では単なる感想や観察の表明であることを意味しています。

- 「子どもと紙との間の交流」: 折り鶴のエピソードで「紙と子どもの間に強い交流が存在する」という表現は、子どもが教師との関係ではなく、素材(紙)との直接的な相互作用を通じて学んでいることを表現しています。

大問2:物語文 小川未明『眠い町』

文章の概要

リンク

- 小川未明による1920年代の文章です。早大学院の物語文はこのように明治〜昭和前半の古い文章が出題されることが多くあります。使われる言葉や社会背景が普段の物語を大きく異なるので注意が必要です。

- あらすじ :少年ケーが「眠い町」を訪れ、そこで出会ったじいさんから「疲労の砂」を預かり、世界中に撒く任務を与えられる物語。その砂には物を腐らせたり、さびつかせたり、疲れさせたりする不思議な力があった。ケーは世界各地で砂を使い、様々な場面で活躍する。再び「眠い町」に戻った時、かつての静かな町は近代的な都市へと変わっていた。

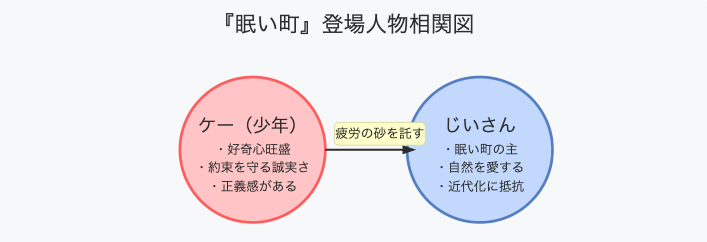

人物・人物像

- ケー(少年): 好奇心旺盛で冒険心がある。「人の怖ろしがる町へいってみたいものだ」と考え、意図的に眠い町を訪れる。誓いを守る誠実さと、正義感を持っている。

- じいさん: 眠い町の主。「私がこの眠い町を建てたのだ」と自ら語る。古い世界・自然を愛し、近代化に抵抗している。疲労の砂を持っており、それを少年に託す。

場面の変化

- ✓ ケーが「眠い町」を訪れる場面

- ✓ ケーが町を歩き、眠ってしまう場面

- ✓ じいさんと出会い、砂を託される場面

- ✓ ケーがアルプス山で砂を使う場面

- ✓ 都会での自動車事故を防ぐ場面

- ✓ 工事現場での労働者を休ませる場面

- ✓ 砂がなくなり、眠い町に戻ってくる場面

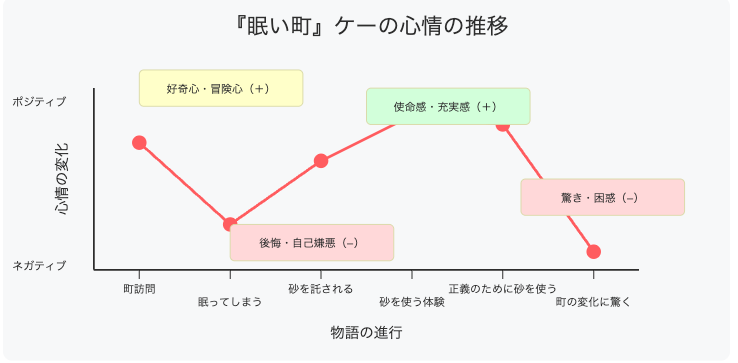

心情表現とその変化

- 好奇心(+): 「人の怖ろしがる町へいってみたいものだ。己ばかりは、けっして眠なったとて、我慢をして眠りはしない」と冒険心を示す。

- 後悔(-): 眠ってしまった後、「これはしまったことをしてしまった。いくら眠くても、我慢をして、眠るのではなかったが」と後悔する。

- 使命感(+): じいさんから砂を託されると、「僕の力でできることなら、なんでもしてあげよう」と引き受ける。

- 同情・正義感(+): 労働者が「疲れて汗を流していました。それを見ると気のどくになりました」と感じて、砂を使って休息を与える。

- 驚き・困惑(-): 最後に町に戻った時、「あまりの驚きに、少年は声をたてることもできず、驚きの眼をみはって」と近代化に驚く。

比ゆ表現とその解説

- ★「まるで深い深いあなの中にでも引き込まれるように眠くなって」:眠気が自分の意志では抗えない強い力であることを表現している。

- ★「まるで町全体が、ちょうど死んだもののように静か」:町の異様な静けさを死に例えて不気味さを強調している。

- ★「電線はくもの巣のように張られ」:電線が複雑に張り巡らされている様子を蜘蛛の巣に例えて、近代化の進行を表現している。

主題

物語の主題は「急速な近代化に対する懸念」です。じいさんは近代化によって自然が失われることを憂い、「疲労の砂」を使って人間に休息を与えようとします。物語は、技術の発展と自然のバランスを考えることの重要性を伝えています。少年の心の成長としては、最初は好奇心だけで町を訪れたケーが、じいさんから使命を託され、自然と近代化の問題に向き合うようになる変化が描かれています。

注意して読むべき部分

- 町の変化について:物語の最後、ケーが再び「眠い町」を訪れた時、町は近代化されています。これは皮肉な結末で、じいさんが守ろうとした町そのものが近代化の波に飲み込まれてしまったことを示しています。

- じいさんの正体:じいさんが「この世界に昔から住んでいた人間」と言っていることから、彼は人間の文明以前から存在する自然の象徴と考えられます。

- 疲労の砂の意味:疲労の砂は、近代化のスピードを緩めるための象徴です。物を腐らせたり、機械をさびつかせたり、人を休ませたりすることで、過度な開発や忙しさに警鐘を鳴らしています。

- 砂を使う場面の選択:ケーが砂を使う三つの場面(工事現場、自動車事故、労働者)は意図的に選ばれており、それぞれ「自然破壊」「近代化の危険性」「人間の過労」という近代化の問題点を示しています。

この物語は、小川未明特有の幻想的な世界観の中で、急速な近代化と自然環境の調和について考えさせる作品です。明治維新後、急速に近代化を進めやがて第二次世界大戦に突き進む日本社会の背景と合わせて読み込むと理解しやすいでしょう。

早大学院中対策についてのご相談は👇こちらより。