- ホーム

- 模試・塾テキスト解説

- 2025.3.22実施 小6 サピックス 3月復習テスト 国語 文章解説

2025.3.22実施 小6 サピックス 3月復習テスト 国語 文章解説

大問3:「SNSの哲学 ーリアルとオンラインのあいだー」戸谷洋志 〈説明文〉

文章概要

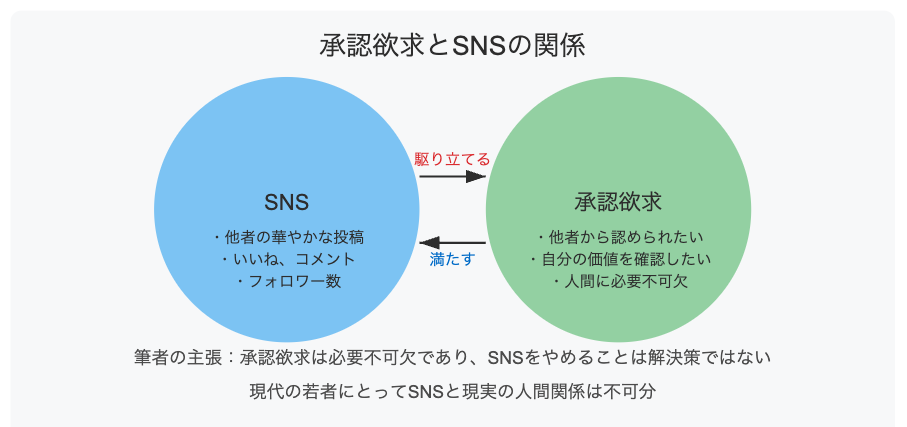

- 本文はSNSでの承認欲求と自己アイデンティティの関係について論じている。筆者は、SNSで他者と比較して落ち込むことは「承認」を得られないことが原因であり、承認欲求は人間に必要不可欠だと主張。また、自律性と他律性は対立するものではなく、他者との関わりの中でこそ自分のアイデンティティが形成されると論じている。

解説

筆者の主張・意見

- 承認欲求は人間にとって必要不可欠な欲望である

- SNSをやめればいいという意見は、SNSネイティブ世代には通用しない

- 自律性と他律性は対立するものではなく、つながっている

- 自分のアイデンティティ確立には他者の力が必要である

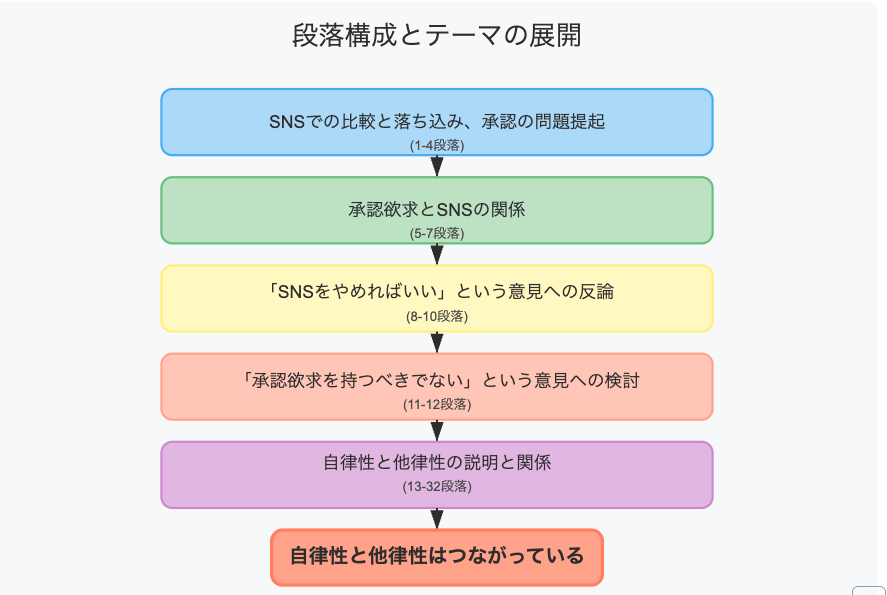

段落構成

- SNSでの比較と落ち込み、承認の問題提起(1-4段落)

- 承認欲求とSNSの関係(5-7段落)

- 「SNSをやめればいい」という意見への反論(8-10段落)

- 「承認欲求を持つべきでない」という意見への検討(11-12段落)

- 自律性と他律性の説明(13-22段落)

- 子どもの成長からみるアイデンティティ形成(23-30段落)

- 結論:自律性と他律性のつながり(31-32段落)

読み取りづらい部分

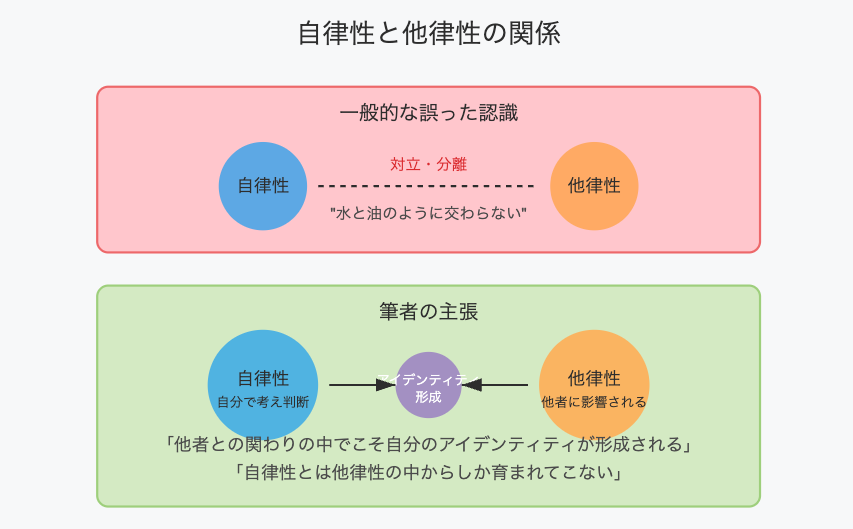

自律性と他律性の関係

文中の「まるで(⑥)のように」という表現は、「まるで水と油のように」が入ります。自律性と他律性が水と油のように混ざり合わないものだという誤った考え方を筆者は批判しています。筆者の主張は、自律性と他律性は対立するものではなく、むしろつながっているということです。

アイデンティティの形成過程

筆者は子どもの例を通して、アイデンティティが他者との関わりの中で形成されることを説明しています。歌をうたって大人に褒められた子どもが自分の能力を認識するように、私たちは他者からの反応によって自分を知っていきます。

SNSネイティブ世代とそれ以前の世代の違い

SNSネイティブ世代(1990年代後半から2010年代初め生まれ)にとっては、SNSと現実の人間関係は不可分です。それ以前の世代は「SNSはコミュニケーション手段の一つ」という認識ですが、筆者はこの世代間ギャップを指摘しています。

まとめ

「SNSの哲学」の主要なポイントは、次の三つの要素から成り立っています:

- 承認欲求の重要性

- 承認欲求は人間にとって必要不可欠な欲望である

- SNSは承認欲求を駆り立てる場として機能する

- SNSの位置づけ

- SNSネイティブ世代にとっては、SNSと現実の人間関係は不可分

- 「SNSをやめればいい」という意見は世代間ギャップを表している

- 自律性と他律性の関係

- 自律性と他律性は対立するものではなく、つながっている

- 他者との関わり(他律性)があってこそ、自分のアイデンティティ(自律性)が形成される

この文章は、哲学的な概念を用いながらも、現代の若者が直面するSNSにおける承認欲求の問題について深く考察しています。筆者は、承認欲求を否定するのではなく、それを人間が成長する上で自然なプロセスとして捉え直しているのです。

大問4「舟の部屋」(「真昼のユウレイたち」所収)岩瀬成子〈物語文〉

文章概要

- 母の再婚相手である河辺先生と息子の連くんの家に引っ越してきた羊司くん。ある夜、羊司くんは連くんが亡くなった母の思い出を大切にしている様子や、亡くなった猫「舟」の存在を感じていることを知る。羊司くんは連くんの気持ちに寄り添い、共に新しい家族としての関係を築いていこうとする物語。

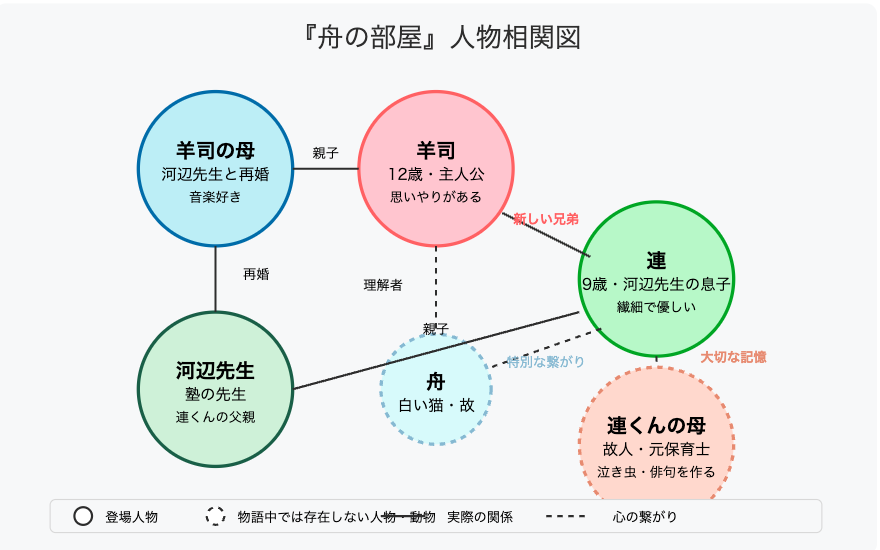

登場人物と人物像

・羊司(ようじ): 主人公で「ぼく」視点の語り手。12歳。母親が河辺先生と再婚して引っ越してきた。理解力があり、連くんの気持ちを察して寄り添える思いやりのある性格。

・連(れん): 羊司より3歳年下の9歳。河辺先生の息子。母親を亡くしている。母の思い出や亡くなった猫「舟」を大切にしている繊細で優しい少年。「いい子」を演じようとする面もある。

・羊司の母: 河辺先生と再婚した。気持ちが落ち着かないときにモーツァルトを聴く習慣がある。

・河辺先生: 元々は羊司が通っていた学習塾「明星塾」の先生で、連くんの父親。羊司の母親の高校時代の同級生。連くんに母親の話をしないよう約束させている。

・連くんの母親: 物語内では既に亡くなっている。生前は保育士をしていたが病気になって仕事を辞めた。泣き虫で感情表現が豊かだった。入院中は俳句を作っていた。かごのコレクションを持っていた。

・舟(ふね): 連くんが飼っていた白い猫。3ヶ月前に死んだが、連くんには和室に現れるように見えている。

場面の変化

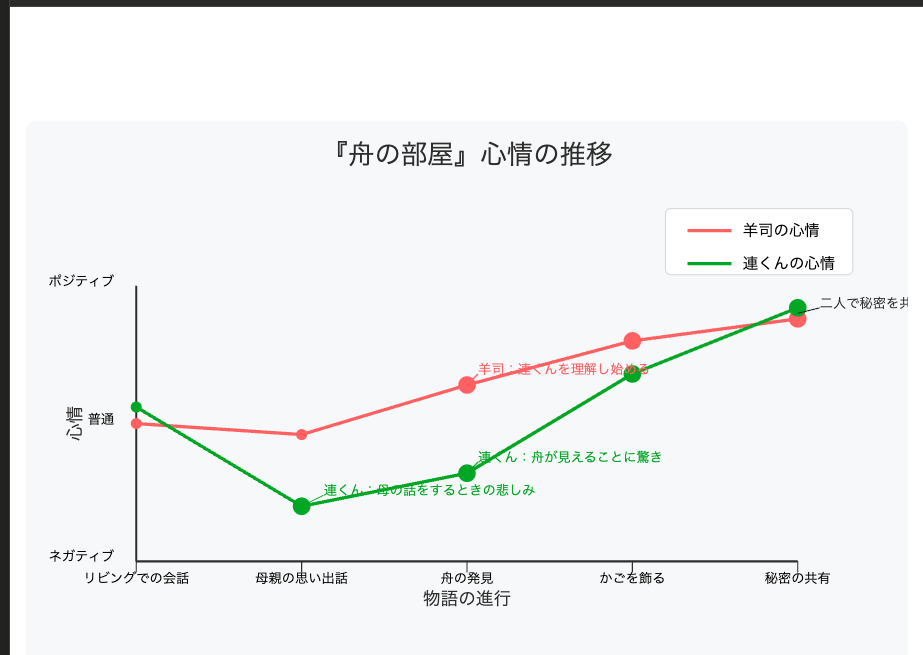

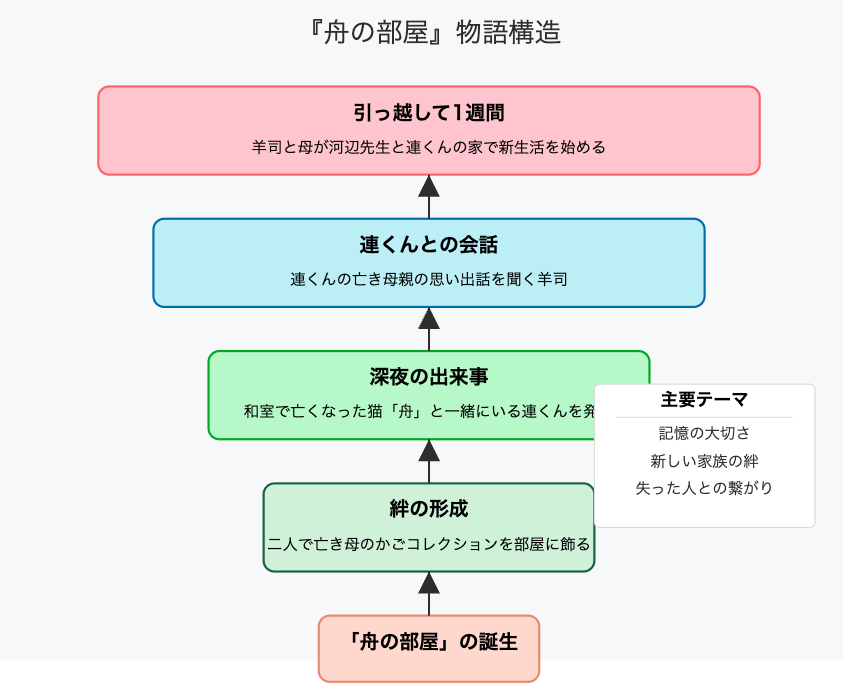

✓ 第1場面: リビングでの羊司と連くんの会話と食器洗い(物語の導入) ✓ 第2場面: 連くんの母親についての会話 ✓ 第3場面: 深夜、羊司が目を覚まし和室で猫を抱いている連くんを見つける ✓ 第4場面: 二人で亡き母のかごコレクションを部屋に飾る ✓ 第5場面: 二階の寝室に戻り、舟のことを秘密にすることを約束する

心情表現とその変化

- 連くん:

- 「お母さんのこと?」「口ごもり」(−)母親の話題に戸惑い、悲しさを感じている

- 「深いため息をついた」(−)母親のことを思い出して悲しい

- 「大きくうなずいた」(+)母親の思い出を語れることで前向きな気持ち

- 「くっと笑った」(+)羊司と一緒に「悪い子」になることに共感と安心感

- 「ありがとうね」(+)羊司の気遣いに心から感謝する気持ち

- 羊司:

- 「そうか。おれなんて、父さんの顔さえおぼえていない」(−)父親の記憶がないことへの寂しさ

- 「連くんはいいよ。おぼえてるんだもん」(±)連くんへの羨ましさと、思い出があることの価値を伝えたい気持ち

- 「連くんの肩をだいた」(+)連くんを慰め、支えたいという優しさ

- 「きっと舟もびっくりしてるよ」(+)連くんの世界に寄り添おうとする気持ち

比ゆ表現とその解説

★ 「まるで水の底にいるようにゆらめいて部屋を満たしていた」: 和室に漂う不思議な雰囲気を水中の揺らぎに例えている。現実とは異なる特別な空間であることを表現している。

★ 「すうっと連くんの体のなかへすいこまれていく」: 連くんと「舟」や母親の思い出との強い繋がりを、光が体内に吸収されるイメージで表現している。

主題

この物語の主題は、「失った大切な人との繋がりを保つことの意味と新しい家族の絆の形成」である。連くんは亡き母の思い出と亡くなった猫「舟」を大切にしている。羊司は連くんの気持ちに寄り添い、二人で秘密を共有することで新しい家族として関係を深めていく。また「記憶の大切さ」も重要なテーマで、羊司は父親の記憶がないことを寂しく思う一方、連くんは母親の記憶を大切に持ち続けている対比が描かれている。

読み取りづらい部分の解説

- 「頭のなかに残ってる」という表現: 記憶として残っているという意味だが、物語の中では、連くんの母親の記憶が連くんの中に生き続けていることを象徴的に表している。

- 「ぶってる」の意味: ここでは「ふりをする」「演じる」という意味で使われている。連くんは「いい子」を演じることで大人に気に入られようとしているが、羊司はそれに対して最初から無理をしないほうがいいとアドバイスしている。

- 物語での「光」の描写: 「青い光がすうっと消えた」という表現は、連くんが見ている「舟」の存在が幻想的なものであることを表している。羊司には当初その光が見えており、特別な繋がりを持ち始めたことが暗示されている。

- 「親には話さないでいようね」という約束: 大人には理解できない子どもたちだけの特別な世界があることを表現している。新しい家族の中で、二人だけの秘密を持つことによって、兄弟のような絆が生まれつつあることを示している。

サピックスの学習フォローに関するご相談は👇こちらまで。