- ホーム

- 模試・塾テキスト解説

- 2025.4.6実施 日能研 全国公開模試 国語 文章解説

2025.4.6実施 日能研 全国公開模試 国語 文章解説

大問4:「基礎研究者 真理を探究する生き方」大隅良典・永田和宏 〈論説文〉

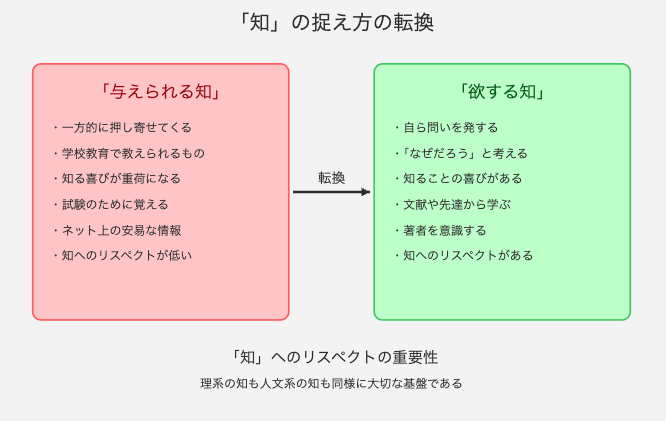

現代社会における「知」の捉え方の問題点を指摘し、「与えられる知」から「欲する知」への転換の必要性を説いた説明的文章。インターネットの普及により容易に手に入る情報に対するリスペクト(尊敬の念)の低下を懸念し、特に人文系の知識への敬意が失われつつある現状を危惧している。

筆者の主張・意見

- 「与えられる知」から「欲する知」への転換が必要

- 「欲する知」とは自ら問いを発することである

- 知識は人と結びついているべきであり、著者を意識することで知へのリスペクトが生まれる

- インターネットの情報には対価を払わないため、知へのリスペクトが低下している

- 理系・人文系を問わず、知へのリスペクトを持つことが大切である

対比的な表現

- 「与えられる知」と「欲する知」

- 従来の「知識の伝達・注入を中心とした授業」と「能動的学修(アクティブ・ラーニング)」

- 本を読むこととインターネットの情報に触れること

- 理系の知と人文系の知

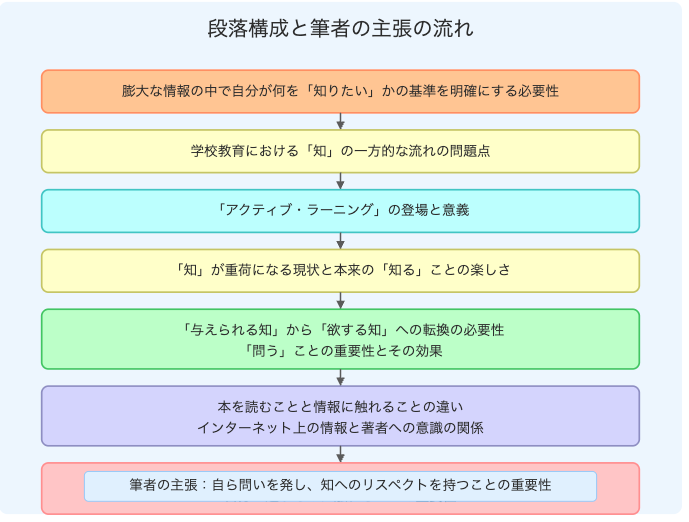

段落構成

- 膨大な情報の中で自分が何を「知りたい」のかの基準を明確にする必要性(問題提起)

- 学校教育における「知」の一方的な流れの問題点

- 「アクティブ・ラーニング」の登場と意義

- 「知」が重荷になる現状と本来の「知る」ことの楽しさ

- 「与えられる知」から「欲する知」への転換の必要性

- 「問う」ことの重要性とその効果

- 本を読むことと情報に触れることの違い

- インターネット上の情報と著者への意識の関係

- 「知」へのリスペクトの低下とその影響

- 自分と違うものに触れることの重要性

重要語句・表現

- 情報の選別:膨大な情報から必要なものを見極める力

- アクティブ・ラーニング:学生が主体的に問題を発見し解を見いだしていく能動的学修

- 与えられる知:一方的に教えられる知識

- 欲する知:自分で知りたいと望むこと、問いを発すること

- 知へのリスペクト:知識への尊敬の念

- 人文系の知:哲学や文学など、人の創造した文化を研究する学問の知

- スタンス:ものごとに対する姿勢や態度

文章全体の構造

この文章は「与えられる知」から「欲する知」への転換の必要性という主張を軸に展開されています。前半で学校教育や情報社会における「知」の問題点を指摘し、中盤で解決策としての「欲する知」の重要性を説き、後半ではインターネット情報と従来の書籍との比較から「知へのリスペクト」の低下という問題を浮き彫りにしています。

読み取りづらい部分の解説

「学問」の定義について

筆者は「学問とは読んで字のごとく『学んで、問うこと』だ」と述べています。これは「学問」という言葉を文字通り「学ぶ」と「問う」に分解して解釈しているものです。この部分は筆者の主張の核心でもあり、「欲する知」の実践が「学問」であるという主張につながっています。

インターネット情報と「知へのリスペクト」の関係

筆者はインターネットで簡単に得られる情報には「著者を意識する」ことが少なく、そのために「知へのリスペクト」が生まれにくいと指摘しています。これは伝統的な書籍を通じた知識獲得では著者という人格を意識することで敬意が生まれるという対比によって説明されています。

「知」に対する現代社会の問題点

筆者は特に「人文系の知」へのリスペクトの低下を危惧しています。これは理系と人文系という対比を用いながら、どちらも同じように大切な基盤であると主張しています。この部分は筆者の価値観が明確に表れている箇所です。

以上のポイントを押さえて、文章全体の構造と筆者の主張を理解することが、この問題を解くための鍵となります。

大問5: 「雫」寺地はるな 〈物語文〉

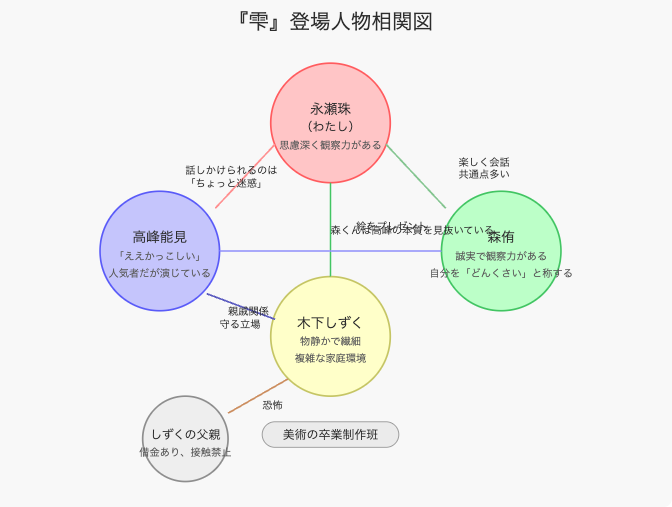

中学三年生の「わたし(永瀬珠)」を語り手とした物語。美術の卒業制作をめぐり、同じグループになった高峰能見、森侑、木下しずくとの交流を描く。しずくの複雑な家庭環境や、グループメンバーそれぞれの性格、心情の変化が丁寧に描かれている。

登場人物と人物像

- 永瀬珠(わたし):語り手の中学3年生。思慮深く観察力がある。高峰に話しかけられることを迷惑に思っている。

- 高峰能見:クラスで人気のある「ええかっこしい」男子。しずくの親戚で、しずくの父親からの借金問題も知っている。表面的なかっこよさを演じているが、森くんの前では素の自分を出せる。

- 森侑:地味だが誠実で観察力のある男子。自分のことを「どんくさい」と言う。高峰の本質を見抜いている。

- 木下しずく:親の事情で高峰の家に預けられている女子。父親との接触は許されていない。物静かで繊細な性格。

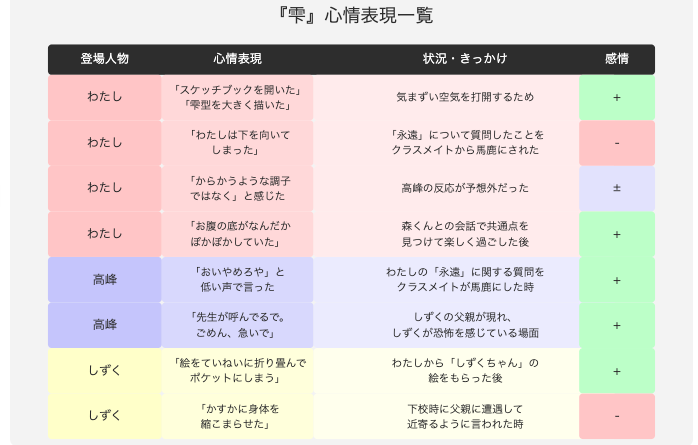

心情表現とその変化

- わたし:

- 気まずい雰囲気を打開しようとしずくに絵をプレゼント(+)

- 「永遠」について疑問を呈し、みんなから馬鹿にされて恥ずかしくなる(-)

- 高峰に「美しい」と言われて嫌な気持ちになる(-)

- しずくの父親に対して警戒心を抱く(-)

- 森くんとの会話で共通点を見つけて楽しさを感じる(+)

- しずく:

- わたしから絵をもらって喜ぶ(+)

- 父親に出会って恐怖を感じる(-)

- 高峰に助けられて安堵する(+)

- 高峰:

- 卒業制作に対して面倒くさがる態度(-)

- わたしの発言をからかうが、同時に驚きも示す(±)

- しずくを父親から守ろうとする優しさを見せる(+)

- 森くん:

- 卒業制作で遅れていることを謝る誠実さ(+)

- 高峰の本質を見抜く洞察力を示す(±)

- わたしとの会話を楽しむ(+)

比喩表現とその解説

- ★「雫型を大きく描いた」:しずくの名前をモチーフにしたキャラクターで、友好的な関係を築こうとするわたしの気持ちを表現。

- ★「お腹の底がなんだかぽかぽかしていた」:森くんとの楽しい会話の後の温かい気持ちを体感的に表現。

- ★「高峰にぴったりな言葉だった」:「ええかっこしい」という表現が高峰の性格を言い得て妙だと感じるわたしの気持ち。

主題

物語全体を通して、外見や表面的な付き合いを超えた本当の人間関係の構築と、互いを理解し合うことの大切さが描かれている。特に「永遠」という抽象的なテーマを通じて、成長期にある中学生たちの人間関係や自己認識の深まりを表現している。

重要語句・表現

- ティアドロップ:雫型のモチーフ。ジュエリーなどによく用いられる。物語のテーマである「雫」と結びつく。

- 「永遠」:卒業制作のテーマとなるキーワード。「雨の雫はあつまって川となり、海へと流れ込み、やがて空へとのぼっていく。その繰り返しで永遠を意味する」という説明がある。

- 「ええかっこしい」:人気者だが、見せかけのかっこよさを演じている高峰を表す言葉。

- 「サービス精神」:高峰が周囲の期待に応えるために「かっこいい高峰くん」を演じていることを指す。

- 「わからない」という思い:田村先生が「わからない、という思いをとどめておくことも」大切だと語る。

- 「味わい深い」:森くんが高峰の素の姿を評した言葉。

- 「お腹の底がぽかぽかしていた」:森くんとの会話を終えてわたしが感じた温かい気持ち。

テーマの解釈

この物語では「永遠」というテーマを通して、中学生たちの人間関係や自己認識の変化が描かれています。卒業を前にした彼らは、永続的な関係性や価値について考え始めています。「雫」というタイトルは、しずくの名前だけでなく、卒業制作のモチーフともなる「雫」の循環が「永遠」を表すという象徴的な意味合いも持っています。また、一人一人の小さな存在(雫)が集まって大きな流れを作るという比喩にもなっています。

読み取りづらい部分

しずくの家庭状況

冒頭の「ここまでの話」によると、しずくは親が転職を繰り返し金銭的な余裕がないという理由で、遠い親戚である高峰の家に預けられています。しずくの父は高峰の父から借金をしており、しずくとの接触は許されていません。このような複雑な背景が、下校時の場面でしずくが父親を恐れる理由や、高峰がしずくを守ろうとする行動の理由となっています。

田村先生の言葉の意味

「わからない、という思いをとどめておくことも」「わからない、わからないと唸っている大人はかっこ悪いです。ほんものの知性ある大人というのはあるいはそのような不格好な姿に見える」という田村先生の言葉は、物語の重要なメッセージを含んでいます。これは「わからない」と素直に認め、問い続けることの価値を説いています。わたしの「永遠って、なんですか?」という質問はまさにそれを体現しており、田村先生はそれを「美しい」と評価しています。

わたしが高峰を「迷惑」と感じる理由

わたしが「高峰くんに話しかけられるの、ほんまはちょっと迷惑やねん」と森くんに打ち明ける場面は重要です。これは単に高峰が嫌いというわけではなく、高峰の「ええかっこしい」態度や、わたしが高峰と親しくすることで周囲から誤解されることへの懸念が背景にあります。わたしは自分が「悪目立ち」することを避けたいと考えています。

この物語は、表面的な関係性と本当の心の距離、「わからない」ことの価値、そして人間関係における真実性と成長をテーマにした、繊細で味わい深い作品です。中学生の心情や人間関係の機微をとらえた、受験問題としても考えさせられる内容となっています。