- ホーム

- 模試・塾テキスト解説

- 2025.4.13実施 小6サピックスオープン・B 国語 文章解説

2025.4.13実施 小6サピックスオープン・B 国語 文章解説

大問1:池田清彦『共感バカ』〈説明文〉

文章の題名・筆者名・文章の要約

リンク

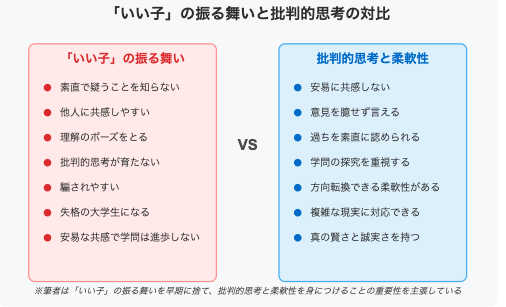

筆者は日本の「いい子」の振る舞いや、安易な共感が思考力の発達を妨げることを批判し、過ちを素直に認め、状況に応じて柔軟に意見を変えられる姿勢こそが真の誠実さであると主張している。

筆者の主張・意見

- 「いい子」の振る舞いや安易な共感のポーズは早い段階で捨てるべきである

- 真に賢い人間とは、安易に共感せず、過ちを柔軟に認めて前へ進むことができる人である

- 一度決めた意見を変えられない頑なさより、状況に応じて意見を変えられる柔軟性のほうが誠実である

段落構成

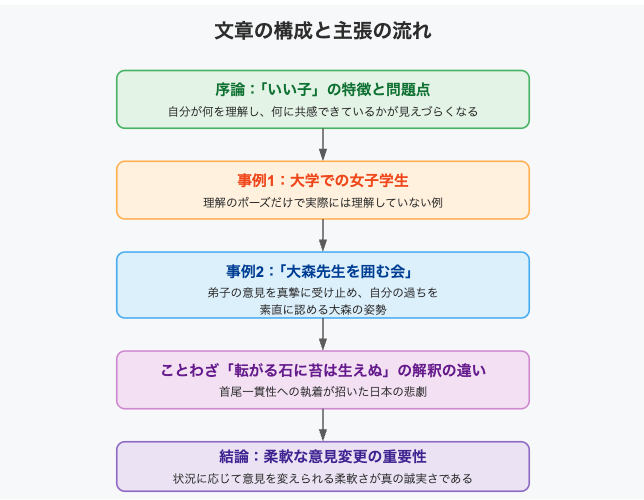

- 序論:「いい子」の特徴と問題点の提示(第1~4段落)

- 事例1:大学での女子学生の例(第5~9段落)

- 事例2:「大森先生を囲む会」でのエピソード(第10~17段落)

- 「転がる石に苔は生えぬ」ことわざの解釈の違い(第18~22段落)

- 結論:柔軟な意見変更の重要性(第23~24段落)

重要語句・表現

- 「いい子」の鋳型:社会から期待される従順な振る舞いの型

- 理解のポーズ:本当は理解していなくても理解したふりをすること

- 重量のある共感:単なる表面的な同調ではなく、内容を真に理解した上での共感

- 「転がる石に苔は生えぬ」:文化によって解釈が異なる点に注意

(苔=こけを良いものととらえるか、悪いものととらえるか国によって異なる) - 首尾一貫性:一度決めた方針を途中で変えないこと(文中では否定的に扱われている)

読み取りづらい部分の解説

- 「いい子」の振る舞いの否定と批判的思考の重要性:筆者は「いい子」を全否定しているわけではなく、批判的思考の欠如を問題視している

- 大森荘蔵のエピソードの意味:権威ある立場の人でも、若い弟子の意見を真摯に受け止め、誤りを認められる姿勢を称えている

- 「転がる石に苔は生えぬ」の解釈の違い:文化によって同じことわざも正反対の意味に解釈されることを示し、日本の「首尾一貫性」重視の価値観を相対化している

大問2:平野啓一郎「天井裏の時計」〈物語文〉

- コロナ禍で東京から九州に引っ越した亮一一家が、リフォーム中の古民家で天井裏から発見された時計をめぐり、売主の男性から届いた手紙で40年前の出来事の真相を知る。幼少期に保育士から預かった時計を誤って返却せず、悩み続けた男性が、偶然発見された時計を通じて謝罪する機会を得たというエピソードが描かれる。

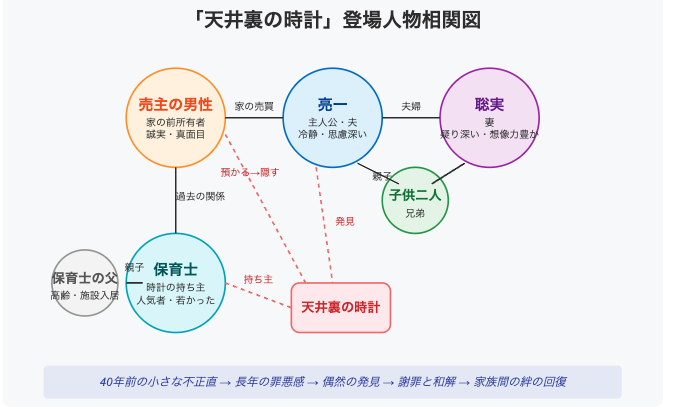

登場人物と人物像

- 亮一:主人公。家族と共に九州へ引っ越した夫。冷静で思慮深い性格。

- 聡実:亮一の妻。疑り深く、想像力豊か。

- 子供二人:亮一と聡実の子供たち。

- 売主の男性:亮一たちが購入した家の前所有者。誠実で真面目な性格。幼少期の不正直な行為を40年間悔やみ続けていた。

- 保育士:売主が子供の頃に通っていた保育園の先生。若くて人気者だったが、園児に時計を預けるという軽率な行動をした。

場面の変化

- 亮一一家がコロナ禍で東京から九州へ引っ越す決断をする場面

- リフォーム会社が天井裏から時計を発見する場面

- 亮一が時計について売主に連絡し、売主からマスカットと手紙が届く場面

- 売主の過去の回想場面(保育園時代に時計を預かり、嘘をついた経緯)

- 売主が保育士を探し出し、謝罪して時計を返す場面

- 亮一夫婦が手紙を読み、語り合う場面

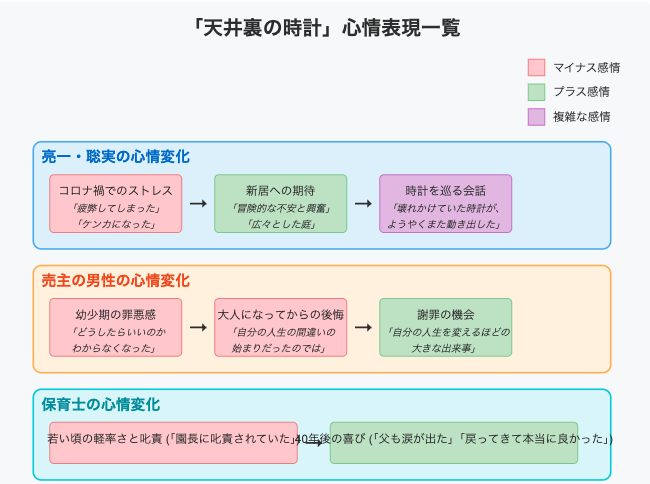

心情表現とその変化

- 亮一たち家族の変化:コロナ禍での疲弊・ストレス(-)→ 古民家購入での期待(+)→ 時計発見の不気味さ(-)→ 真相を知り、静かな感動(+)

- 売主の心情:子供時代の罪悪感・恐れ(-)→ 大人になってからの後悔・自己責任論(-)→ 時計発見による解放感・謝罪の機会(+)

- 保育士の心情:若い頃の軽率さと叱責による苦い思い(-)→ 40年後の時計の回復による喜び、父親との感動的な再会(+)

主題

この物語の主題は、人間関係の修復と真実の解放力である。40年前の小さな不正直が長年の罪悪感を生み、それが偶然の発見によって解消される過程が描かれている。また、コロナ禍という特殊状況下で生じた家族間の緊張関係が、他者の物語を共有することで癒される様子も描かれており、コミュニケーションの大切さや誠実さの価値が強調されている。

読み取りづらい部分

- 保育士の心情:

- 直接的には語られていないが、若かった保育士が軽率に時計を預けたことで叱責され、その時計が大切な記念品であったこと、40年経った現在、自分の過失で子どもに精神的負担をかけていたことを知って胸を痛めていることがわかる。

- 売主の「時計探し」の意味:

- 表面的には物理的な時計を探していたが、根底にはずっと自分の心の罪悪感からの解放を求めていたという二重の意味がある。

- 「壊れかけていた時計」の比ゆ:

- 亮一と聡実の夫婦関係が、コロナ禍というストレスフルな状況で壊れかけていたことを示している。時計のエピソードを共有することで、夫婦の対話が回復し、精神的な絆が修復されたことを表現している。

- コロナ禍という設定の意味:

- 物理的な閉塞感が家族関係の悪化をもたらすと同時に、それが解決される過程で、他者の物語(売主と保育士の物語)が介在することで精神的な解放が訪れるという対比が示されている。

解説のまとめ

「天井裏の時計」は、コロナ禍での家族の閉塞状況から始まり、40年前の小さな不正直が生んだ罪悪感と、偶然の発見によってもたらされた和解のストーリーを通して、人間関係の修復の可能性を描いた作品です。壊れた時計という象徴的なモチーフを用いて、人と人との関係や過去と現在のつながりを巧みに表現しています。特に物語の最後で「壊れかけていた時計がようやくまた動き出した」という比ゆによって、亮一夫婦の関係修復が暗示されており、他者の物語を共有することでの癒しの効果が描かれています。