- ホーム

- 模試・塾テキスト解説

- 2025.6.29 日能研 6月全国公開模試 国語 読解問題解説

2025.6.29 日能研 6月全国公開模試 国語 読解問題解説

今回は日能研の6月全国公開模試の国語問題を徹底解説していきます。この模試では、現代社会の課題を扱った説明文と、戦争体験を題材にした物語文が出題されました。どちらも深い思考力が求められる良問です。丁寧に読み解いていきましょう。

大問3/説明的文章

リンク

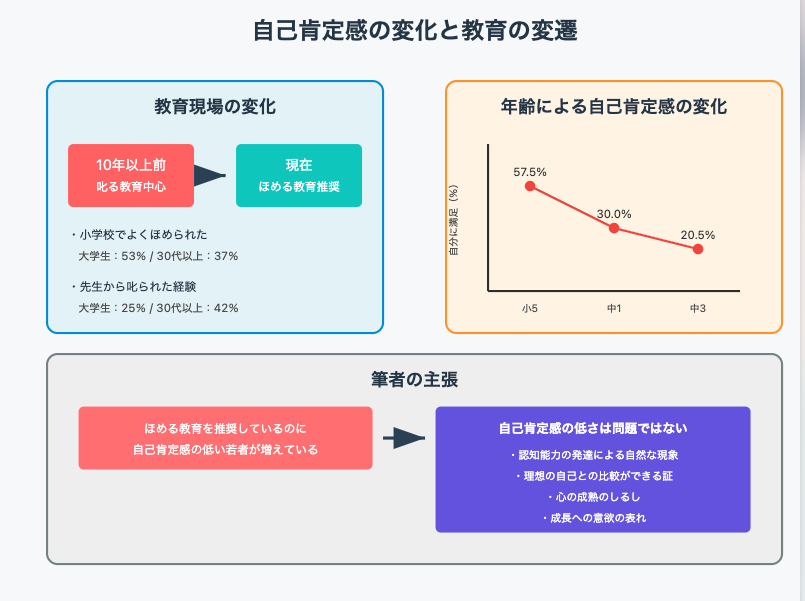

自己肯定感を高めるために推奨されている「ほめる教育」「ほめる子育て」が、実は若者の自己肯定感向上に結びついていない現状を指摘。調査データを示しながら、思春期に自己肯定感が低下することは認知能力の発達による自然な現象であり、むしろ心の成熟の証であることを論じている。

筆者の主張・意見

- ほめることで自己肯定感を高めようとする風潮は安易すぎる

- 自己肯定感が低いことは必ずしも問題ではない

- 自分に満足できないことは心の成熟のしるし

- 理想の自己を掲げて現実の自分を厳しく見つめることは成長の過程

対比的な表現

- 過去と現在の教育現場

- 過去:叱ることが多かった(30代以上で42%)

- 現在:ほめることが多くなった(大学生で53%)

- 児童期と思春期

- 児童期:自己肯定感が高い(小5で57.5%が自分に満足)

- 思春期:自己肯定感が低下(中3で20.5%まで低下)

段落構成

- 導入:「ほめる教育」の現状

- 調査データの提示(10年前・5年前)

- 若者の実際の声(自己肯定感が高まらない悩み)

- 筆者の見解(安易な風潮への批判)

- 児童期から思春期への変化のデータ

- 結論:自己肯定感の低さは成熟の証

重要語句・表現

- 推奨:優れている点を挙げて、人にすすめること

- 自己肯定感:自分自身を肯定的に受け入れる感覚

- 認知能力:物事を理解し、判断する能力

- 抽象的思考:具体的な事柄から離れて概念的に考える思考

- 心の成熟:精神的な成長・発達

読み取りづらい部分の解説

- 「ほめられても自己肯定感が高まらない」という逆説

- 一般的な常識に反する現象を指摘

- 若者の実際の声を引用して説得力を高めている

- 思春期の自己肯定感低下の理由

- 認知能力の発達により理想の自己を高く設定

- 現実の自分との比較で厳しい評価をするようになる

大問4/物語文

リンク

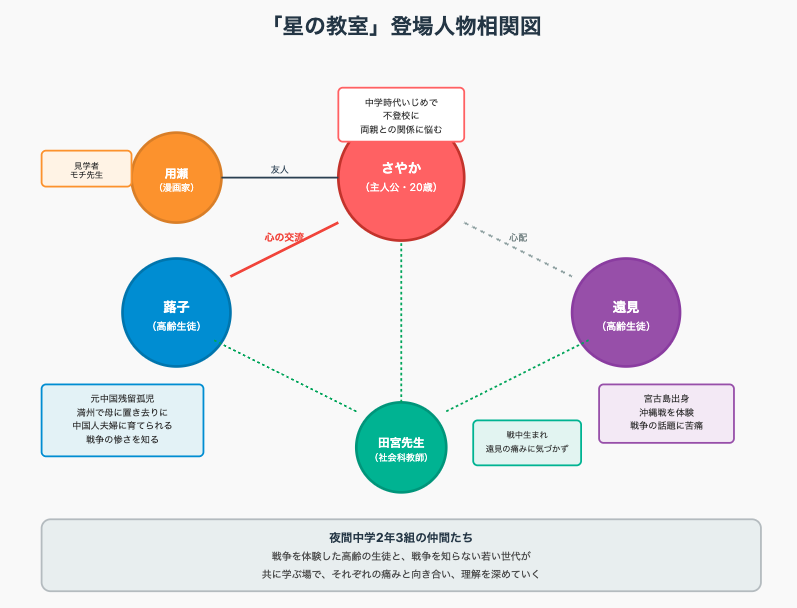

夜間中学に通う主人公さやかが、アメリカ同時多発テロ後の社会科授業で戦争体験を聞く場面から始まる。沖縄出身の遠見さんが途中退席し、その後、中国残留孤児だった蕗子さんが自身の戦争体験を告白。母親に置き去りにされた過去を語り、人の弱さと家族の絆の脆さを受け入れることの大切さを説く。

登場人物と人物像

場面の変化

- 夜間中学の社会科授業(9月、雨の日)

- 遠見の途中退席

- 戦争体験を語る生徒たち

- 授業後、雨の中での帰り道

- 蕗子の告白シーン

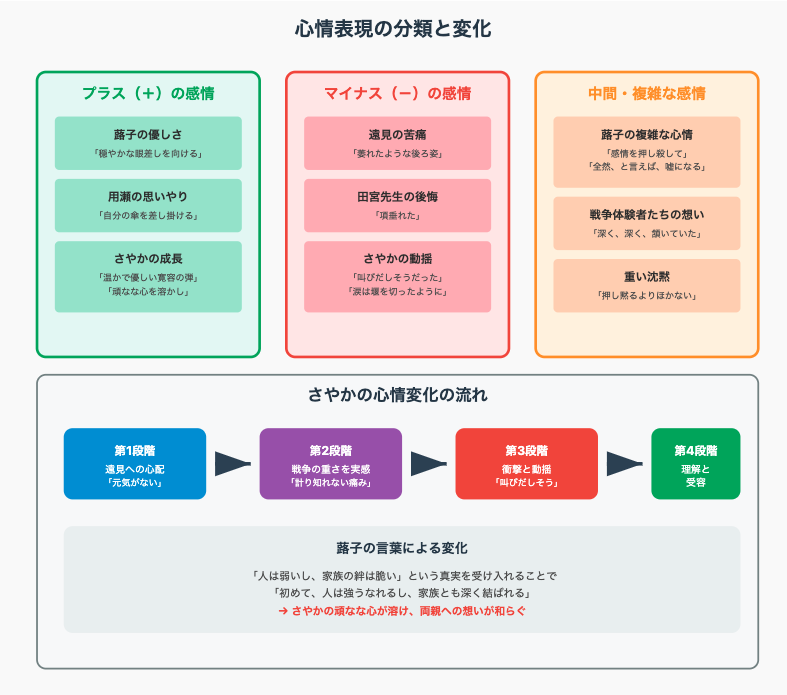

心情表現とその変化

比喩表現とその解説

- 「静かな湖面に石を投げ入れたように」

- 遠見の哀しみが教室全体に広がる様子を表現

- 「萎れたような後ろ姿」

- 遠見の気力を失った様子を植物に例えた表現

- 「弾丸のように、さやかの胸を撃ち抜いた」

- 蕗子の言葉の衝撃の強さを表現

- 「温かで優しい寛容の弾」という矛盾した表現で心の変化を示す

主題

- 戦争の傷跡の深さ:時間が経っても消えない心の傷

- 人間の弱さと家族の絆の脆さ:極限状況下での人間の本質

- 受容と成長:弱さを受け入れることで得られる真の強さ

- 世代を超えた理解:戦争体験者と若い世代の心の交流

その他読み取りづらい部分

- 雨の描写の象徴性

- 戦争の重い雰囲気

- 蕗子の過去の記憶との重なり

- 沈黙と悲しみの表現

- 夜間中学という設定の意味

- 様々な事情を抱えた人々が集う場

- 世代を超えた学びの場

- それぞれの「傷」を持つ人々の出会い

まとめ

今回の問題では、説明的文章と物語文が出題されています。説明的文章では筆者の主張を正確に読み取り、データの意味を理解することが重要です。物語文では登場人物の心情変化を丁寧に追い、象徴的な表現の意味を考えることがポイントです。

どちらの文章も現代社会の課題(自己肯定感、戦争体験の継承)を扱っており、深い思考が求められる良問でした。日頃から様々な文章に触れ、筆者の意図や登場人物の心情を考える習慣をつけることが大切です。

日能研の学習フォローについてのご相談は👇こちら。