【要チェック】四谷大塚 第6回合不合判定テスト 国語解説 2021年12月12日実施 | 解き直しで確認すべきポイント | 本番までのリカバリ対策

こんにちは。大手塾国語講師兼管理職のヨッシーです。

2021年度最後の合不合判定テストが行われました。

国語は大変良問であり、入試に向けて大変有効な内容が多く含まれまています。

抑えるべきポイントを解説をしていきます。

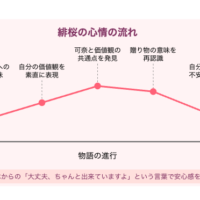

大問1 物語文 青山美智子「月曜日の抹茶カフェ」

物語文定番の「ウラハラ問題」。

私が「ウラハラ(裏腹)問題」と呼ぶ問題は人物の表面上の言動と本当の気持ちが

かみ合わない状態(=裏腹になっている)が主題となる問題を指します。

・好きな子に意地悪をしてしまう男の子

・心から愛する子どもたちに一見、冷たいとも思える態度をとる昭和の頑固おやじ

などが定番パターン。特に男子が苦手にする傾向が強いです。

ここでしっかり気持ちと言動の矛盾を意識して読むことに慣れておきましょう。

今回は本当は大好きなおばあちゃん(後半で実感する)を疎ましいと思い

ひどいことを言ってしまった女性が主人公の物語です。

問1

言葉の知識問題。

「まんじり」は耳慣れない子が多かったかもしれません。

「まんじり」

①ちょっと眠るさま。多く打消しを伴って用いる。

②じっと見つめるさま

大辞林より

今回は打消しを伴って「まんじりともできず」とありますので①の意味が正解です。

打消しを伴った場合(例:まんじりともしない)以外では

②の意味で使われることもあるということも意識しておくとよいでしょう。

井上先生(@inouekokugolabo)の「中学受験国語の必須語彙2800」にもAランクで掲載されています。

しっかり覚えましょう。

問2

心情変化の原因を選択する問題。

一般的には心情表現の前にその原因が書かれているが、今回は後ろにも注目したいですね。

【本文】本文29行目

「本でも読んだげるわ」

驚いた。おばあちゃんは、本を取りに行っていたのだ。

ここでは「おばあちゃんが本を読んでくれる」という行為に対しての驚きであることはあきらか。

選択肢の「今まで読み聞かせしてくれることなどなかった」かどうかは明言されていないものの、

読み聞かせという行為に対する驚きですので「エ」以外は選択できませんね。

問3

副詞表現。解説は省略しますが、間違えた場合には

その副詞はどのような状況で使われるものなのかよく確認しておきましょう。

問4

心情の選択問題。こちらも問2同様に心情変化の前だけでなく後ろにも注目。

【本文】41行目

星になるラストにいたっては、こわくて悲しくて、泣いてしまった。

ただでさえ心細い夜に、おばあちゃんはなんでこの話を選ぶんだろうと思った。

するとおばあちゃんは、大きな声で私を叱った。

「泣くんやない。よだかは、どんな鳥よりも美しいものになったんだ。なんでかわかるか。

自分の力で必死に空をのぼったからやで!」

表面的には「泣いてしまった」ことに対して叱ったわけですが、その真意は?

「叱った」という表現の後までしっかり読む必要があります。

星になったよだかは「自分の力で必死に空をのぼった」のだということを

おばあちゃんは光都に伝えたかったのですね。したがって「強くなってほしい」という思いが

入っている「イ」が正解になります。

問5

1

「あんなこと」の内容を探す指示語問題。

説明的文章と異なり物語の場合は指示語の指す内容はかなり離れたところにあることがあるので

説明文と同じような感覚で探すことが無いように気を付けましょう。

今回は光都におばあちゃんの体調を悪化させるような言動をした心当たりがあるはずですね。

その部分を本文中から探します。

ここではおばあちゃんに対して光都が「暴言」ともいえるセリフを吐き捨てたたシーン。

特に「無神経」という言葉が強烈だった10行目からの表現が最もそれをよく表していますね。

2

おばあちゃんの体調を悪化させてしまったのではと不安になる光都の心情を選択する問題。

これは意地悪。正答率低いかも。

「ア」と「イ」で迷いますね。

しかし、問をよく見ると「【このとき】の光都の気持ちとして~」とあります。

選択肢「イ」の「大好きなおばあちゃん」という表現についてこの時点では

おばあちゃんに対して「大好き」という明確な気持ちは持てずにいます。(そもそもおばあちゃんを

煙たく感じ東京の大学に行って東京で就職した経緯からもわかります)

光都はのちにおばあちゃんに対する親愛の情を実感するわけですが

【このとき】の段階では「大好き」とはっきり言えない。従って「ア」が正しいことになります。

少し選びづらい問題ですね。

判断に迷ったら設問を丁寧に読むことを意識しましょう。

問6

涙が暗示するものから心情を選択する問題。

「さっきとは違った涙」とありますので「さっき」の涙がどこかを確認します。

【中略】・・・

この後、光都は自分の部屋に戻り、祖母に対するやるせなさから涙をこぼした後~

これが「さっき」の涙ですね。つまり祖母への「やるせなさ」からの涙。

「やるせない」の意味があいまいであればここでしっかり覚えておきましょう。

やるせない

①思いを晴らすことができずせつない。つらく悲しい。

②施すべき手段がない。どうしようもない。

これとは対照的に想像すらしなかった光都を心配するおばあちゃんのようすに

心打たれて涙を流していますので「イ」がふさわしくなります。

問7

おばあちゃんへの親愛の情を実感しながらも「ドアを勢いよく全開」させ、

『断りもなく私のものに触らないでよ』とケンカ腰で声をかけるシーンです。

まさに「ウラハラ問題」の真骨頂です。

【本文】132行目

半分開いたドアから、おばあちゃんの後ろ姿が見える。

おばあちゃんは、紙芝居を手に取っていた。『風の又三郎』。

ちょっとだけほほ笑んで、そのタイトルをいとおしそうに、そっとなでている。

おばあちゃんが光都がライフワークにしてきた紙芝居の題材に昔読み聞かせをした「よだかの星」と

同じ宮沢賢治作品を選んでいることをうれしく思っている様子を光都が目撃。

ここで光都はおばあちゃんの自分に対する愛情の深さを確信し、その後の「ケンカ腰」です。

いわゆる「ケンカするほど仲がいい」を実感しおばあちゃんに向き合おうとする瞬間。

したがって「エ」が正解になります。

問8

少し長めの記述になりますが、本文中に使うべき要素がほとんど書かれており、

難易度は高くありません。記述が苦手な子でも手順を正しく踏めば正解できる問題です。

ヒントはおばあちゃんの心情が一番高まったシ-ンにあります。

問4で扱ったおばあちゃんが光都を叱るところにあります。

「よだかの星」を読み聞かせし、よだかの悲運に涙する光都を見て

「強く生きなさい」と叱るおばあちゃん。

ここではそのおばあちゃんの思いに応えるべく、成長し強く生きれるようになった

自分が表現されている部分を探します。

【本文】121行目

誰かの言動に傷ついてしまうし、同じように傷つけてしまう。

でも、自分の力で必死に生きてたら、少しだけでもみんなを照らすことができるかな。

この表現がほとんどそのまま使えます。

「~ような大人」につながるように最後のひと固まりを先に考えましょう。

ここでは「必死に生きることで少しでも他者を照らすことができるような大人。」と

まとめるときれいでしょう。(模範解答とやや表現が異なります。)

ここに「傷つき」「傷つけられ」というキーワードを入れ込めれば満点答案です。

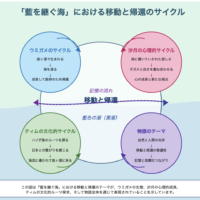

大問2説明文 桐谷美香「平穏を生む距離」

時事的な話題。特にコロナの影響で変化した社会情勢、

あるいは改めて考え直された日常の大切さなどは題材として狙われやすいですから

確実に押さえておきたいテーマです。

使われる語彙は標準レベルで難しくないですが、話題が多岐にわたるので「人との距離感」という

話題が軸にあることを忘れずに読み進めることが大切です。

問1

副詞の選択問題。

知らない言葉、意味のあいまいな言葉は調べて覚えておきましょう。

おもむろに

落ち着いて、ゆっきりと事を始めるさま。ゆったりとしたさま。

(近年「不意に」の意でも用いられることがある)

大辞林より

とてもよく狙われる言葉です。「不意に」「突然に」の意味しか知らなければこれを機会に

しっかり覚えましょう。

ちなみに漢字で書くと「徐に」となりますのでこちらも余裕があれば覚えておきましょう。

問2

平易な接続語問題。

Aは内容の抽象度が理解できているか。Aの前後を見ます。

「通常の生活で公の場に用いられるのは適当ではない」

と

「電車などの公共的な場所で他人との間に密接距離・・・」

この2文を比較して前の文が「通常の生活」「公の場」と抽象的な表現をしている

のに対して後ろの文が「電車など」と具体的に述べているところから「エ」を選びます。

Aを間違えた方は表現の抽象度を意識して空欄の前後を比較する練習をしましょう。

Bは明らかに前後関係が逆なので逆接を選びやすかったと思います。

問3

脱文挿入。脱文の中に含まれる「接続語」や「指示語」を意識して挿入個所を探すというのが

基本テクニックです。今回は「指示語」が含まれますので探しやすかったと思います。

【脱文】

そういう私もひたすら黙って我慢している。

「そういう」・・・どのように言ったのか

「も」・・・私以外に誰が我慢しているか

この観点から探していくとすぐ見つかるのではないでしょうか。

問4

「アメリカ人がマスクを好まない」理由を空欄補充の形で選択させる問題。

理由は二つあり1つは空欄の前に記述がある通り「マスクを付けている人からは病気を移すされやすい」

という認識があるため。もう一つの理由を探します。

また、「筆者はどのように考えていますか」と問われているため筆者の「意見」が

書かれている部分を中心に探します。

【本文】13行目

顔半分が、遮られることによって気持ちを読む、相手との距離を測ることが困難になるのも

マスクを避ける理由のひとつと思われる。

赤字の表現が合致する選択肢「イ」を選びます。

文末が「思われる」となっているので筆者の意見として非常に探しやすい個所ではないでしょうか。

問5

ハグが苦手であると告白した「フラン・レボウィッツ」さんに関する正しい説明を選択する問題。

選択肢の文末の部分だけ比較しても正解できそうな問題。

ア:困惑している。

イ:うまく順応している。

ウ:やめるべきだと考えている。

エ:残念に思っている。

ハグに肯定的な「イ」と「エ」は外す。

ハグは苦手とはいえ、避けるのが大変なのであって「やめるべき」とまでは

いえないので「ウ」も外れます。

「困惑する」という表現がこのケースではぴったり当てはまるのではないでしょうか。

問6

波線部「列が進んで自分が動くと同時に、後ろの人の体が隙間なくついてくる」

という「密接状態」について後で登場する著書「かくれた次元」の中でどのように

評価されているか、という少し変わった形式の出題。

問題よく読んで出題形式が珍しかったとしても落ち着いて「かくれた次元」の

内容が書かれている部分を丁寧に読めば必ず解答できます。

【本文】38行目

先に述べた混んだ列に並ぶことやハグは六ー九インチの密接状態にあてはまり、

本来は愛撫、格闘、慰め、保護のための距離で、通常の生活で公の場に用いられるのは

適当でないらしい。

ここで「先に述べた混んだ列に並ぶこと」が波線部の内容と合致することに気付けば

難しくないですね。

「どのように評価されますか」という問いは珍しくまとめ方が

わからなかった子がいるかもしれません。

評価の内容(評価のよしあしなど)を解答として求められていますので

「~な評価」という文末はあまりふさわしくなく、減点要素となりますので注意が必要です。

問7

空欄補充問題。

シンプルに空欄の前後表現を本文から探すだけで確信をもって答えられる問題です。

・心地よさの(A)であるほど

・客と亭主の距離が近い、とても(B)であり

・茶室にいる人たちの(C)を研ぎ澄まさせ

・くつろぎを感じさせ、(D)を実感させる

赤字の部分を意識して探すだけでもかなりの確率で見つかると思います。

(Bが少し前にさかのぼるので見つかりにくいかも?)

この手の問題で言葉を探すのに時間がかかってしまうお子さんは

言葉を検索する範囲をきっちり決めてそこを集中して丁寧に探すように心がけましょう。

今回でいえば「小間と呼ばれる茶室」の空間を説明する内容ですから

50行目~70行目の範囲をしっかり読むことを意識すればよいでしょう。

問8

日本で初めて温泉を訪れた時のことを年老いてからも忘れられなかった理由の選択。

選択肢が長いのでパーツに分解して吟味しましょう。

本文の話題「人との距離感」を強く意識して選択してもらいたい問題です。

内容としては「イ」と「エ」で迷うかもしれません。

イ:敵だった日本人と和解できた

ウ:距離感を保ちながら空間を共有できた

本文の話題を十分に意識できていれば最後の二択も正しく選択できるものだと思います。

問9

【本文】107行目

平和な距離とは、些細な日常の動作や文化に育まれた人間の体や心に宿りながら、

おのずと広がっていくのが理想ではないだろうか。

「とは」がありますので定義文。

「とは」以下にしっかり線を引いて読みましょう。

設問にある「距離を隔たりとしない」は「平和な距離」と深く関連があることに注目。

また、設問で「筆者は~どのように考え、どのようなことを願っていますか。」とあります。

つまり筆者の意見を問われていることを意識します。

106行目から定義文の文末が「~ではないだろうか。」と筆者の意見を述べた形に

なっているため、この部分が選択肢選びの根拠になることははっきりします。

大問3 言語事項

問1

部首に関する問題。

その漢字の意味を表す部分を「部首」とすることを理解していればおおむね問題なく解けます。

唯一「酒」の部首は難しいですね。「さんずい」にしたくなります。

これは「酉」(ひよみのとり)が部首になります。

「 酉 」は酒を盛った器を指す象形文字です。これを機会に覚えておくとよいでしょう。

問2

知らなかった慣用句は意味を調べて覚えましょう。

大問4 漢字

「除去」の「除」・「徐」の間違いは気を付けましょう。

「一日千秋」は定番ですので意味まで調べておくとよいでしょう。

まとめ

ここまでいかがでしたでしょうか?

今回の合不合の国語は比較的解きやすい問題が多かったようにお思います。

時期的に得点の良し悪しよりも、解けなかった問題、ミスした問題の原因を

冷静に見つめ直し、直前期の勉強指針を立てていくことを優先して考えていきましょう。

模試の解き直しをする際にはこちら↓の記事も参考になさってください。