【徹底解説!】2021年度 浦和明の星 国語 過去問 解説 | 解き直し・振り返りに使える詳しく丁寧な解説

今回は埼玉女子高の最難関、浦和明の星 の過去問解説です。

浦和明の星と言えば、2月1日御三家中をはじめとした都内難関女子中の併願校で受験者が集中する学校として有名です。

もちろん地元埼玉や周辺地域での人気も高く、多くの上位生が集まる同時に問題も手応えのあるものになります。

国語については文章がとにかく長いのでスピードと時間配分には注意。一方で問題は難しいものは少なく、合格者平均が70~80点台の高得点での争いとなります。

選択肢問題が多いので選択肢の表現の見落としなどに注意して簡単なところで取りこぼさないような意識で取り組むことが重要です。

大問1 「はみだしの人類学 ともに生きる方法」松村圭一郎

全体所感

文化人類学という小学生になじみのないテーマでありながらも身近な例を挙げてわかりやすく説明されているため、理解はしやすい内容。

最後に受験生に「合格だけを目的とした直線的生き方だけではない」という内容が含まれた分を選ぶあたり浦明らしい「懐の深さ」を感じる内容。

説明的文章全般に言えることですが、内容を頭の中で図式化して整理できると特に本校の問題は解きやすくなります。

問1

a:首長 ア:主観 イ:手芸 ウ:部首 エ:品種

b:円盤 ア:日曜版 イ:順番 ウ:裁判員 エ:地盤沈下

c:前提 ア:提出 イ:一定 ウ:体裁 エ:校庭

d:眺望 ア:用心棒 イ:防備 ウ:望郷 エ:貿易

「首」は体の一部のクビ以外に

①(物事の)はじめ ※首位、船首など

②おさ、かしら、きみ ※首領・元首など

③かなめ ※首都、首府など

等の多くの意味を持つので覚えておくとよいでしょう。

「望」はのぞむという意味意外に

①みため ※眺望、風望など

②きこえ ※声望、信望など

などの意味もあるということは抑えておくと良いでしょう。

問2

空欄Xの前は

「フリーハンドの線にこそ、人は生き生きとした生命の動きを感じられるはずです。」とあります。

「フリーハンドの線」はその前の表現から徒歩旅行にたとえられるように、「偶然の出来事に出会っても、それを楽しむ」ような姿勢を指します。

一方で空欄Xの後は

「私たちは日々、時間に追われ、与えられた仕事や予定をこなすことで精いっぱいです」とありますので「直線」的な生き方を示していると判断できます。

空欄Xの前後で対照的な内容になっているために「とはいえ」が正解。

問3

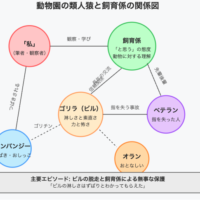

本文内容を図式化して整理・理解する問題。丁寧に読めば難しくない。

・「西側にある島では、北方の島の相手に首飾りを贈り、腕輪を受け取る」

【首飾り】西⇒北へ 【腕輪】北⇒西へ

・「南方の島からは首飾りを受け取り、北方の島からもらった腕輪を渡す」

【首飾り】南⇒西へ 【腕輪】西⇒南へ

これらの条件に当てはまる選択肢「エ」」が正解になります。

上記2つの表現を通じて「西側にある島」からの視点で語られていることに注意が必要です。

問4

空欄補充問題。設問で提示された文と本文との照合を丁寧に行っていくことが大切です。

「かつては、対象となる文化の間にある( ア )に沿って各文化の( イ )を強調することが主」

上記、最初の一行は「過去の文化間の比較」について述べている本文の以下の箇所

「日本とニューギニアのあいだ(=対象となる文化の間)に引かれた境界線に沿って『差異』が見つけだされ、その境界線の存在が再認識(=【イ】を強調する)される」

ここからア=境界 イ=差異 とわかるでしょう。

また設問文の2~3行目

「しかし現在では(ア)や(イ)を絶対的なものとせず、むしろ各文化に( ウ )する法則を見出す方向へ変化している」

この部分は傍線②を含む一文「でも、いま文化人類学は~別の角度からとらえようとしています」に対応しています。両方とも「逆接」から始まっているので見つけやすいですね。

これに気付くことができれば傍線②の次の文に対応した内容が書かれていることが予測されます。

すると「日本とニューギニアがたんに違うというだけでなく」という表現が見つかります。「~ではなく」「~だけでなく」などの打消しの後に本当に言いたいことをいうパターンは要注目。

本文続きには「共通性を持つ人間の営みとして捉えることもできる」とあります。

全体としてかつて「差異」に注目⇒「共通」性に注目への変化を述べているとわかりますのでウ=「共通」となります。

最後のエは自分で漢字二字の言葉を考えて答える問題。

「つまり」は言換えであることを意識すると考えやすいですね。

設問文

「自身の文化や社会の在り方を外からの目でつまり( エ )的な目でとらえ直す」

ということは「外からの目」=「(エ)的な目」となり、「物事を外から見る」という意味の言葉を考えればよいということになります。自身の語彙から「客観的」という言葉が浮かべば正解となります。

問5

まず前提として比喩(輪郭と使ったたとえ)を平叙文に直して捉える。

傍線③「輪郭を強化する」=差異を強調する見方

傍線④「輪郭が溶け出す」=差異を乗り越え共通性を見出す見方

であると整理をしておきましょう。

ア:上司との距離を近づけるなど同質組織内(一つの文化・社会)に存在する人間同士の心理的な距離の問題は文化・社会的「差異」や「共通」とは直接関係がないためC

イ:自分たちの主義主張と合わない宗教や民族をまとめて敵とみなす=「差異」を際立たせることなのでA

ウ:日本代表の活躍が自分ごとのようにうれしいのは他国との「差異」を感じてのことなのでA

エ:相手の様々な側面とであい、「日本人」という抽象的なくくりから抜けだすことは差異を乗り越える(輪郭が溶け出す)ことにつながるのでB

問6

対照的な二つの生き方(直線的・曲線的)生き方、それぞれのメリットデメリットについての理解が理いかに整然と整理できているかを問う問題。ロジカルシンキングの基本スキルですね。

この手の表やチャートにロジックを整理してまとめさせる問題は選択肢の吟味に入る前に、ある程度選択肢になりそうな内容を整理して考え、余白にメモをしておくと良いでしょう。

(1) 空欄Ⅰの要素を他の要素よりも重視している生徒

空欄Ⅰは「直線的な生き方」を重視しているので選択肢としては「目標」の達成が重要でそれ以外のことは重視しないというような意見がくるだろうと予測します。

Aさんの「志望校に合格することだけを考えて」や「想定外の出来事を楽しむ余裕はありません」そして「効率的に目標を達成することでしか満足は得られない」といった発言が合致しそうです。

(2)空欄Ⅱと空欄Ⅳの内容に当てはまらないもの

空欄Ⅱ:「直線的な生き方」のデメリットに当てはまらないものを探します。「目標」の達成を重視しすぎてそれ以外のことが目に入らなくなってしまうという内容が選択肢として用意されることを予測、それ以外を選びます。

イ:直線的な生き方で目標を達成することで変化・成長はできるので×

空欄Ⅴ:「曲線的な生き方」のデメリットにあてはまらないもの探します。「過程」「予想外の出来事」などを楽しむ一方で目標に向けての効率が悪くなるといった内容がならぶことを予測しておきましょう。

エ:「成果が得られない」は言い過ぎ。成果を得る効率は悪いが得られないわけではない。

(3)空欄Ⅲの内容として最も適切なもの

空欄Ⅲは直線的な生き方を旅にたとえた表現が入ります。本文にあるように「出発前からすでに決まった経路をたどるだけの旅」であり「過程」や「予想外の出来事」を避けるような内容を予測しておきます。

ウ:「ガイドブックのモデルコース通りに行くタクシーの旅」がふさわしいでしょう。

※なぜタクシーなのかといえば、一度運転手に行き先を告げてしまえば乗客はその過程を考える必要もない(=予想外の出来事が起きる可能性がほとんどない)、景色を楽しむのにも向いていない(=過程を楽しむこともない)ということでしょう。

(4)筆者の主張を誤って解釈している生徒を選ぶ

筆者の主張は最後の段落に注目して確認しておきましょう。

「線には直線と曲線の二つがあるのに、私たちは知らないうちに直線的な歩みをしてしまいがち。だからこそ二つの歩み方があることを自覚できるかどうか。それが『よりよく生きる』ことにとって意味がある」

というインゴルドの考えを引用し自身の意見と重ねています。

ここまで一見「直線的生き方」は味気なく「曲線的生き方」を良しとするようにも感じられますが、最後に「二つの歩み方」を自覚せよとまとめています。つまりどちらかの存在を否定しているわけではないということに注意するべきでしょう。

Dさん:「『いいね』の数を~そのような他者とのつながりを否定してくれた筆者」

前述のとおり「否定」はしていないのでDさんが誤り、ということになります。

(5)傍線部(あ)傍線部(い)を本文ではどう表現しているか

傍線(あ)「他者からほめられ~喜びや満足を感じる」は本文SNSの「いいね」をもらって感じる喜びに関する次の記述の部分と対応します。

「これは『わたし』の輪郭が強調されるような他者とのつながりです。『共感のつながり』と言ってもいいでしょう」

このように述べていことから「共感」が入りそうです。

傍線(い)「他者と交わる中でお互いが変化する」。これはほとんど同じ内容が本文にあります。

「他者と交わるなかでお互いが変化するようなつながり方です。こちらは『共鳴のつながり』と名付けておきましょう。」

このように述べていることから「共鳴」が入るのはすぐにわかりますね。

(6)傍線部⑤「さまざまに異なる傾向」は( )に言い換えられます。

自分と他人の境界線(=輪郭)を超えて様々に異なる傾向の人間を総合に理解していくことをあらわしますので時事的にもよく話題に上る「多様(性)」がふさわしいでしょう。

問7

知識問題ですね。

「道すがら」:道を行きながら。道を行く途中。道々。(「大辞林」より)

知らなかったら覚えておきましょう。

問8

本文の特徴について述べたものについてふさわしくないものを選ぶ問題。「特徴」と言われるのなかなか見つけづらいと感じるお子さんも多いです。禍年度の過去問で繰り返し練習しましょう。

ア:読者に問いかけるような親しみやすい文体

「~本当に不思議ですよね」「~と書きますよね」など語り掛ける口調が見られるので○

イ:結論を先に述べ、そのあとで具体例を~

最終段落で結論(二つの歩み方を自覚できることが「よりよく生きる」ことにつながる)を述べていますので×。

ウ:比喩を効果的に用いて内容を身近にとらえさせる工夫

生き方を「旅」にたとえて表現していますので○

エ:二つの考え方を対比させながら論点を分かりやすく整理

かつての文化人類学⇔現在の文化人類学、共感⇔共鳴、直線的な生きか方⇔曲線的な生き方、など二つの考え方を対比させているので○

オ:先行研究を紹介することで、自分の主張に説得力をもたせる

人類学者マリノフスキの「クラ」という贈与の風習に関する研究、インゴルドの「ラインズ」における直線と曲線に関する考察、などを挙げていますので○

大問2 物語文「朔と新」いとうみく

全体所感

「朔と新」は浦和明の星以外にも淑徳与野、ラ・サール、栄光学園といった有名難関校で出題された超話題作です。

テーマは中学受験定番の家族愛なのですが、弟の新と母の諍いから兄の朔が失明し、そこから家族関係がぎくしゃくし、その修復の過程を描いていくシーンです。内容的に重いテーマであり、一般的な小学生にはわかりづらい繊細な心模様の変化が描かれています。

一方で本校を受験されるレベルの女子なら丁寧に読めば正確に内容をつかむとともに、高得点を狙える内容でもあります。

ちょっとした情景、表情、しぐさ、セリフなどに意味があると考え、見落とさないように注意を払いながら読み進めましょう。

問1

a:ふたえ b:あずき c:むしょう d:きけん

問2

傍線①「かぶりを振った」から読み取れる新の気持ち

「かぶりを振る」は頭を振って何かを否定、不承認する意味を表すということは確認しておきましょう。

ア:思いが叶って満足している・・・かぶりを振る動作に心情が合わないので×

イ:安堵してしまったが、そかんじるのはよくないこと・・・ほっとした自分に対しての否定をあらわしていますので○。盲目の朔に対して気疲れしていた新の「葛藤」(朔がいなくてほっとした⇔策の存在を疎ましく思うのは良くないと考える)が描かれています。心の葛藤は良く狙われますのでこのシーンの状況は十分理解しておきましょう。

ウ:盗み見る絶好の機会だと考え、結構しようと思っている・・・かぶりを振る動作に心情が合わず×

エ:朔の不在をうれしく~それは意地の悪いことだと考え・・・こちらは一見「イ」と同じように葛藤が表現されているので正しいように見えます。迷った方も多いでしょう。ただし「うれしく」が少し言い過ぎです。さらに、「朔と折り合いが悪く」というのが×。折り合いが悪いのは母であって朔とは表面上関係の悪化はしていません。

問3

慣用句の意味を確認しておきましょう。

「目が泳ぐ」・・・うしろめたいこと、隠し事などを指摘されたときの心の動揺を表す

「鼻を鳴らす」・・・鼻にかかった声を出して甘える。または嘲笑したり不満を表したりする。(※今回の場合は後者)

本文の新と加子(母)の会話

・新「さっきからなに?」加子「なにって」・・・急に自分に関心を示すような態度に白々しさを感じそれを突っ込む新、それに動揺をしてしまった加子⇒「目が泳ぐ」

・動揺した加子を見てやっぱり関心を持っているふりをしているのだと確信し嘲笑する新⇒「鼻を鳴らす」

問4

傍線部③「そういってにやりとした」時の新についての設問文についての空欄を埋める問題。

ここは新が非常に複雑な思いを持ちつつも強い感情が表に出てしまったシーン。読書やドラマが好きな子は理解が理解できるかもしれませんが、ピンと来ない小学生も多いように思います。

前提として新の人物像をしっかり理解しておくことが大切になります。このシーンでは母親に反発をしていますが、朔の失明を自分の責任ととらえたり、母の汁粉が自分のための配慮だと知り受け止めたり、朔の後ろ暗い新への想いを前向きに受け止めたり、と家族を大切に思う気持ちは強いのだという点は把握しておく必要があります。

これを家族に反発する部分だけ切り取って乱暴な人間だといった解釈をしないよう気を付けたいところ。これは表面的な態度・言動とその背後に隠された思いが一致しない、定番のウラハラ問題(人物の二面性)です。

・空欄Ⅰ

設問文の前半「事故のあと【 Ⅰ 】、そのため、唐突に自分への関心を示してきた母親の態度を素直には喜べなかった。」

ここでは「そのため」に注目。唐突に自分へ関心を示してきたことに対する反発をしてしまいたくなる理由が【Ⅰ】に入ります。また事故のあと【Ⅰ】の状態になったという点にも注目です。

ア:過度に干渉・・・「母親が学校のことを聞いてくるのは、いつ以来だろう」とありますのでしばらく干渉はなかったと分かりますので×

イ:気楽さを感じていた・・「ショージキあんたはないだろ、オレに関心」などと強い反発心が見て取れるので×

ウ:ことあるごとに非難・・・「唐突に自分へ関心を示して」という設問文の内容からそれまでは関心を示していなかったことがわかるため×

エ:○

・空欄Ⅱ

設問文後半「見せかけの関心にすぎないと思い反発を示した新は、【 Ⅱ 】態度を取っていた」

本当は家族思いの新ですが、事故後よそよそしくなった母親が「見せかけの関心」を自分に寄せているように感じています。母の関心が「見せかけ」であることを新が感じ取ったことが反発のきっかけになっています。

ア:動揺している母親・・・母の動揺から「見せかけの関心」が図星であることを確信し反発するので○

イ:滑稽に思って・・・設問文の「反発」とは合わないので×

ウ:空気を和ませようと冗談・・・設問文の「反発」と合わないので×

エ:注意を引くため・・・設問文の「反発」とあわないので×

問5

傍線部④「無機質な視線」の説明

母への反発からつい「あ、朔は見えないか」と朔の障害にまで言及してしまったことをきっかけに母が手を上げてしまいます。新と同じく自分の子である朔を蔑むような発言を許せなかったのでしょう。

この場面で新は母が自分に関心がないように感じていますが、のちの汁粉のエピソードでもわかるように加子(母)は子どもたちを常に気にかけてきているということも重要です。

ア:高圧的な態度・・・加子(母)が子どもである新に圧力をかけるような表現はないので×

イ:失言を笑いでごまかす・・・嘲笑していたのであって、ごまかそうとしていたのではないので×

ウ:○

エ:全ての関心を失った・・・「全て」のは言い過ぎ。これでは親子関係の断絶を示すが、のちのシーンからもそこまでには至ってないことがわかるので×

問6

傍線部⑤「『そっか』と新は口の中でつぶやいた」。この時の新についての説明。

「そっか」は新が母親の気遣いに気付いて思わず出てきた言葉であり、とても重要で見逃せないポイントです。その前の「驚いたように顔を向けた新の視線と、加子の視線が重なった」という表現が大きなヒントになります。担任の話を子どものためにと実行してきていた母親に気付き驚き、視線が合う。親子のすれ違いの解消の第一歩となる重要なシーンです。

ア:好物のお汁粉・・・好物だから作ったのではなく顧問の先生の勧めで作っていたので×

イ:よく自分のためにお汁粉を作ってくれていたことを思いだし・・・当時は「自分のため」とは気づいていなかったので×。

ウ:ショックを受けた・・・目線を合わせ「そっか」と言っていることからショックは受けていないと思われるので×

エ:○

問7

新と母さん、案外【C】なのかもしれないー。

「案外」とあるので相性が悪いように見える加子と新の意外な関係性を示す言葉であることは想定しておく。

したがって「ア」や「ウ」はふさわしくないですね。

「人気のないスタンドって、なんかグラウンドより迫力あるっていうか」という新の発言が、かつて野球を見に行った際に加子がスタンドの広さにばかり驚いていたエピソードと重なり、新と加子の共通点を見出して朔が苦笑する、というシーン。

エ:馬が合う(=気が合う) とまではいかないが、実は似ているところもあるのだろうと朔が気付いたという解釈が適切でしょう。 したがって「イ」

問8

傍線部⑥「朔は唇を噛んだ」この時の朔の心情。

朔の心の奥底にある隠された思いを正確に読み取る必要がります。いつも母と新の間を取り持つ、一見冷静で良心的な性格の朔が実は隠し持っていた負の感情。これを丁寧に読み取りましょう。

こちらも人物の二面性、裏腹な言動を読み取る問題です。

兄として優しく冷静⇔心の奥で弟を傷つけたいという醜悪さ

どうにか傷つけてやりたい⇔傷つけても後悔しかない

このようなに二面性、葛藤が理解できていれば答えがおのずと出るでしょう。

・ゴールが見えない。いや見えるわけがないのだと。

・自分の内にあるものを、綺麗な言葉でコーティングして、正当化した。

・自分が傷つかなないよう、汚れないよう、気づかないふりをしているうちに

・「朔はオレのために」「違う」「そう思わせただけ。ただの欺瞞だ」

・「オレと一緒に走ることで、新が苦しむことがわかっていたからだ」

・新のせいにするなんてどうかしている~でも~気持ちがついていかなかった

・大切なものを手放し、失うことで、同じ痛みを負ったつもりになっている。そんな弟を、あの時激しく嫌悪した

これらの表現から朔の内面の苦悩を正確につかみましょう。

ア:互いに秘密・・・× 次も一緒に走りたいと思えるようなレースをするという目標・・・朔の目標はそこではない(ゴールが見えない⇒新を苦しめたい)ので×

イ:新に軽蔑されてしまう・・・新からの評価を恐れるのではなく、新を縛った先にある自身の後悔を恐れているので×

ウ:○

エ:もう二度と新と走ることはできないかもしれない・・・朔の心理は「新を傷つけたい」と「傷つけたところで未来はない」という葛藤。新と走り続けたいという気持ちとはずれるので×。

オ:○

問9

傍線部⑦「朔が思ったこと」について

「オレが朔なら、どうなってたかわかんないよ。まわりに当たり散らして、壊して、傷つけて、自分の中にこもってなにもできなかったんじゃないかっても思う。」

新はこのように述べた後に「朔が思うことはあたりまえのことなのだ」と言います。

ここから「当たり散らして、壊して、傷つける」ことに関係するような内容が入りそうです。

ア:○

イ:隠すことを当たり前だとは言っていないので×

ウ:陸上を辞めたことが傷つけたいと思う主たる原因ではないので×

エ:走るのをやめることは無関係なので×

問10

(1)自分の中で答えが出ず問いかけ続けていた・・・・自問自答

弟に対する恨みを持つ醜い心に悩んでいた・・・・自己嫌悪

(2)薄曇りを入れたいが字数が合わないのでさらに前から探す・・・「曇天」

(3)

記述のポイント①

「本心から走ることが好きである」、「走ることに向き合っていきたい」などの表現を入れる。

※「見えなくなってたものを、朔がみせてくれた」「オレ、走りたい。走るよ、逃げないで走る。で、強くなるよ」などから。

記述のポイント②

「自分のために走る」という趣旨の内容を入れる。

※「やっぱりオレは、オレのために走ってた。朔と走ることは朔のためじゃなくてオレのためだった」などから。

まとめ

いかがだったでしょうか?

いずれも本文の要旨・主題が読み取れていれば問題自体は難しくなく、高得点が狙える問題です。本文の内容を取り違えてしまっている箇所があればその原因をしっかり分析し、振り返っておきましょう。

※黄色のアンダーラインがひいてある箇所は特に他の問題を解く際にも意識してほしいポイントなのでしっかり復習しておきましょう。

中学受験のコストを抑えるには通信教育という選択肢も。オリコン顧客満足度7年連続NO.1のZ会通信は教材の質が高く、塾なしで難関中に合格しているお子さんも多数。Z会教材は私も指導の参考にさせていただいています。大変おススメできます。 気になる方はこちら☟をご確認ください。

Z会小学生向けコース。お得!無料で学年別「おためし教材」もらえます!