- ホーム

- 模試・塾テキスト解説

- 2025.11.9実施 小6第3回合格判定サピックスオープン 国語 徹底解説

2025.11.9実施 小6第3回合格判定サピックスオープン 国語 徹底解説

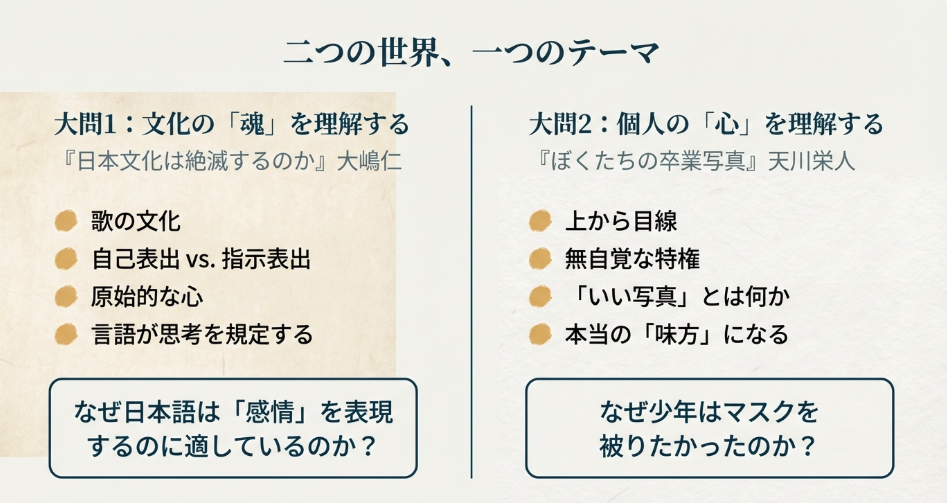

中学受験生の皆さん、こんにちは。今回は2つの文章を読み解いていきます。大問1は日本文化と言語についての説明文、大問2は中学生が卒業アルバムの撮影を通して成長する物語文です。それぞれのポイントをしっかり押さえていきましょう!

【大問1】説明文:『日本文化は絶滅するのか』大嶋仁

📚 文章情報

題名:『日本文化は絶滅するのか』

筆者:大嶋仁

文章の要約:日本文化が「歌の文化」であること、日本語が「自己表出」に適した言語であること、そして日本文化が「原始的な心」を保持しようとする文化であることを論じた文章。筆者は、日本語の特徴から日本文化の本質を探り、詩歌が日本文化において重要な役割を果たしていることを説明している。

🎯 筆者の主張・意見

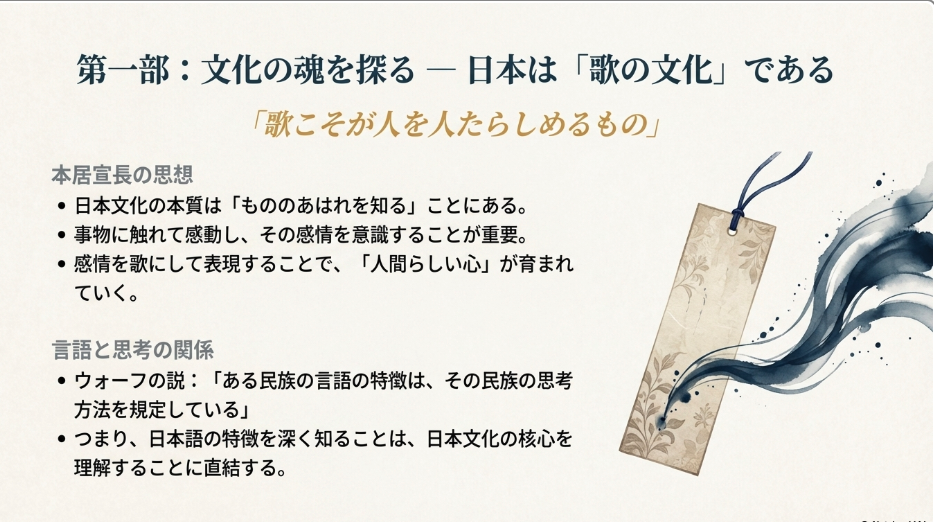

- 日本文化は「歌の文化」である

- 本居宣長の「もののあはれを知る」という考え方に基づく

- 歌を通して動物的情動が人間的感情へと発達する

- 歌こそが人を人たらしめるもの

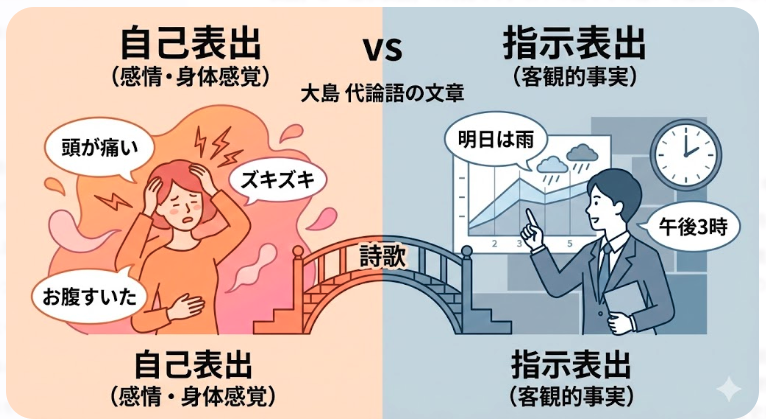

- 日本語は「自己表出」に適した言語である

- 「指示表出」(客観的事実)よりも「自己表出」(感情・身体感覚)を重視

- 文末助詞(「よね」「なあ」など)によって話し手の気持ちが伝わる

- 身体感覚の表現が豊富(「お腹がすいた」「頭が痛い」など)

- 擬声語・擬態語の多用

- 言語が思考を規定する

- ウォーフの説:ある民族の言語の特徴はその民族の思考方法を規定している

- 日本語の特徴を見極めることで日本文化の特徴がわかる

- 日本文化は「原始的な心」を保持しようとする文化である

- 「生理的・感覚的・具象的」な認識を重視

- 文明化されつつも原始文化への執着を断ち切らない

- 「原始的」であることは「自然に近い」ということで、人類的見地から貴重

- 島国という地政学的環境がこれを可能にした

- 詩歌は日本文化において重要な役割を果たす

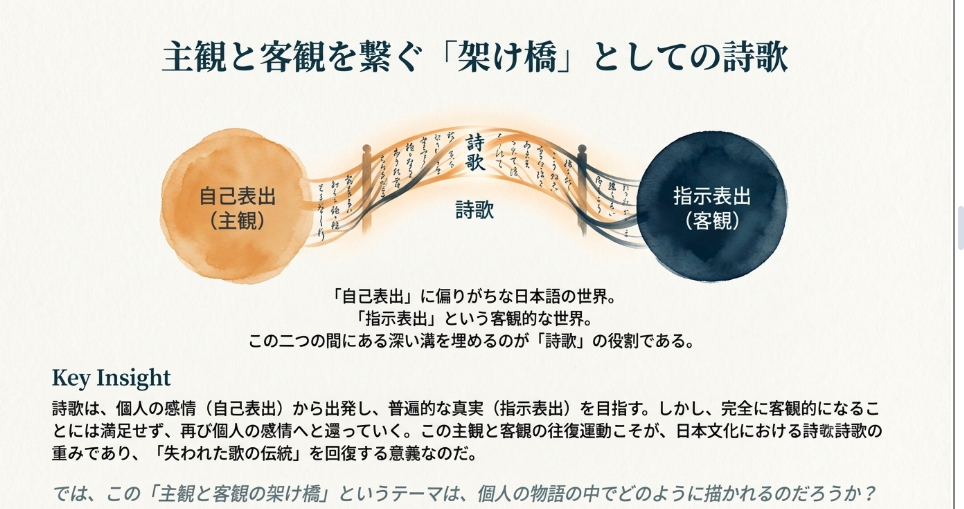

- 自己表出と指示表出をつなぐ架け橋となる

- 主観と客観の溝を埋める手段

- 「失われた歌の伝統」を回復する

🔄 対比的な表現

本文では様々な対比が用いられています:

【言語の働き】

- 自己表出 ←→ 指示表出

- 感情・身体感覚の表現 vs 客観的事実の表現

- 「頭が痛い」 vs 「明日は雨」

- 日本語の特徴 vs 日本語が苦手な分野

【文学の性質】

- 抒情性 ←→ 叙事性

- 心情を表現 vs 事実を記述

- 和歌・俳句 vs 歴史書

- 日本文学の中心 vs 表面的な分類

【文化の傾向】

- 原始的 ←→ 文明的

- 自然に近い vs 洗練された

- 生理的・感覚的・具象的 vs 論理的・抽象的

- 人類の出発点 vs 進歩した状態

【日本の文化的立場】

- 原始文化への執着 ←→ 文明への憧れ

- 保持しようとする vs 完全に受け入れる恐怖

- 忌避する vs 求める

- 二律背反の関係

📊 段落構成

【序論】 日本文化が歌の文化であることの意義(1〜2ページ)

- 国学者たちの主張

- 本居宣長の「もののあはれを知る」

- 歌が人を人たらしめる

- ダマシオの脳科学との関連

- 近代の「歌を忘れたカナリヤ」への懸念

【本論1】 日本語の特徴を探る(2〜4ページ)

- ウォーフの説:言語が思考を規定する

- 吉本隆明の「自己表出」と「指示表出」の理論

- 日本語は「自己表出」に適している

- 文末助詞の役割

- 身体感覚の表現が豊富

- 『平家物語』の例

- 擬声語・擬態語の多用

【本論2】 日本文化の原始性(4〜5ページ)

- 「生理的・感覚的・具象的」な認識

- 「原始的」な文化の意味

- 文明化への恐怖と原始への執着

- 『古事記』編纂の意味

- 二律背反

- 島国という地政学的環境の影響

- 「原始的」であることの価値

【結論】 詩歌の重要性(5ページ)

- 吉本隆明の理論への回帰

- 詩歌が自己表出と指示表出をつなぐ

- 主観と客観の溝を埋める

- 日本文化における詩歌の重み

- 「失われた歌の伝統」

📖 重要語句・表現

用語意味・解説もののあはれ事物に接して感動すること。それを意識することが大切だと本居宣長は説いた自己表出話し手の身体や感情に密接した内容を表現すること(例:「頭が痛い」「胸につかえた」)指示表出客観的な内容を表現すること(例:「明日は雨になるだろう」「水は酸素と水素の化合物」)叙事性事実や事件をありのままに述べ記すこと抒情性自分の感情を述べ表すこと二律背反矛盾する二つの事柄が同等の権利をもって主張されること。日本文化における「文明への憧れ」と「原始への執着」擬声語音を表す言葉(例:ぐうぐう、ズキズキ)擬態語様子を表す言葉(例:くしゃくしゃ、ぽかん)禁忌感慣習上、してはならないこととしてきらい避けること

🔍 その他読み取りづらい部分

1. 「原始的」という言葉の使い方

筆者は「原始的」を否定的な意味では使っていません。むしろ「自然に近い」「人類の出発点に近い」という肯定的な意味で使用しています。「野蛮」や「知的に遅れている」という意味ではなく、「貴重なもの」として評価しています。

2. 島国という地政学的環境の重要性

日本が島国であったからこそ、文明化されつつも「原始的な心」を保持できたという主張。筆者は朝鮮半島との対比で、地政学的環境が許さなければこのような文化は保持できなかったと説明しています。

3. 詩歌の役割の複雑さ

詩歌は「自己表出に収まりきらず指示表出を目指し、かといって指示表出には満足できずに自己表出をしてしまうもの」という複雑な定義がされています。つまり、主観と客観の間を行き来する性質を持つということです。

4. ウォーフの説の重要性

「ある民族の言語の特徴は、その民族の思考方法を規定している」という説。反論もあるが、筆者は社会の大多数はその言語の枠内で考えており、ウォーフの主張は正しいと考えています。

5. 吉本隆明の「言語にとって美とはなにか」

筆者は最後に、吉本のいう「言語にとっての美」とは「失われた歌の伝統」のことだったと結論づけています。これは本文全体の論を統合する重要な指摘です。

📝 設問解説

問一(空欄補充 A〜D)

答え:A しかし B たとえば C あるいは D では

解説:

- A「しかし」:前の文で「日本語らしさということでいえば、日本語はやはり『自己表出』の言語だと思います」と述べた後、譲歩する形で続きます。ニュース番組や学術論文の日本語も日本語であることを認めつつ、「しかし」で自分の主張を強調しています。

- B「たとえば」:身体感覚の表現が多いことを説明するための具体例を示す接続詞です。「お腹がすいた」「頭が痛い」などの例が続きます。

- C「あるいは」:「恐怖あるいは禁忌感」という形で、二つの類似した概念を並列しています。

- D「では」:「原始的な文化」についての説明から、「では、日本文化は『原始的』な文化なのでしょうか」という問いかけへの転換を示しています。

問二(歌人の説明)

答え:(1)エ (2)ア (3)ウ (4)イ

解説:各歌人の代表作と特徴を覚えましょう。

- (1)与謝野晶子:エ

『みだれ髪』『君死にたまふことなかれ』の作者。女性問題、社会問題等の評論活動にも取り組んだ明治〜大正時代の歌人です。 - (2)石川啄木:ア

『一握の砂』『悲しき玩具』の作者。口語体三行書きの形式で、生活感情を表現した作風が特徴です。 - (3)在原業平:ウ

平安時代の歌人。六歌仙・三十六歌仙の一人。『伊勢物語』の主人公とされています。 - (4)正岡子規:イ

俳句、短歌ともに写生(写実)を旨とする文学であることを主張し、近代文学に多大な影響を与えました。

問三(擬声語と擬態語)

答え:ウ

解説:

- ア「くしゃくしゃ」:擬態語(顔の様子を表す)

- イ「ぐうぐう」:擬声語(いびきの音を表す)

- ウ「ぽかん」:擬態語(口を開けた様子を表す)

- エ「ズキズキ」:擬声語(痛みの感覚を音で表す)

問題は「一つだけ他と種類の異なるもの」を選ぶ問題です。イとエが擬声語、アとウが擬態語という分類になりますが、文脈から判断すると、ウの「ぽかん」が最も典型的な擬態語で、他の3つとは性質が異なります。

問四(動物を人間にする文化)

答え:あ もののあはれ(10字) い 人間らしい心(6字)

解説: 本文2ページ目の内容から抜き出します。

「それを歌にして表現できることで人間らしい心が育つ」 「『もののあはれ』…これを意識することが大切」

感情を歌にして表現することで、「もののあはれ」を意識するようになり、「人間らしい心」が育まれていく、という流れです。

問五(日本語の特徴を見極める理由)

答え:イ

解説: 筆者はウォーフの説「ある民族の言語の特徴は、その民族の思考方法を規定している」を支持しています。

本文には「社会の大多数はその社会に流通する言語の枠内で考え、その言語によって思考形態が規定されている」とあります。

つまり、言語の特徴が思考形態に反映される→思考形態が文化を形成する→だから言語を研究すれば文化の特徴がわかるという論理です。

イの選択肢が「社会の大多数の思考形態が、社会に流通する言語に反映されているので、言語の特徴と言語を使用している社会の文化は切り離せないものだと考えているから」と、この関係を正確に表現しています。

問六(③に入る言葉)

答え:客観(的)

解説: 「指示表出」の説明として「客観的内容を表現すること」とあり、その後「この ふたつの『表出』を用いて日本語の特徴を表すと」という文脈があります。

「明日は雨になるだろう」「水は酸素と水素の化合物です」といった③的内容を表現する、という文脈から、「客観(的)」が入ることがわかります。

問七(コミュニケーションの可能性)

答え:エ

解説: 本文では「『これはこれこれです』と言えば『指示表出』ですが、その文末部に『よね』とか『なあ』などを加えると、そこにコミュニケーションの可能性がひらけてくる」とあります。

つまり:

- 「これはこれこれです」→事実だけを伝える(指示表出)

- 「これはこれこれですなあ」→話し手の気持ちも伝わる(自己表出)

エの選択肢「事実を伝えるだけでなく文末に話し手の思いを込めて伝えることで、相手も自身の思いを述べやすくなるということ」が、この内容を正確に表現しています。

問八(『平家物語』の例)

答え:イ

解説: 筆者は『平家物語』を例に、日本文化・日本語の「自己表出」的特徴を説明しています。

本文では「叙事文学と分類される『平家物語』にしても、歴史事実を語っているというよりは、歴史に生きた人々の心情を語っている」とあります。

つまり、叙事文学(事実を記述する文学)に分類されている作品でさえ、実際には抒情性(心情を表現)が中心だということ。これは日本語・日本文化が「感覚」と「心情」の表現に傾いていることを示しています。

イの「出来事を語っている『平家物語』のような文学作品においても、感覚や心情の表現に傾いている日本語の特徴がよく表れているということ」が正解です。

問九(原始の心を保持する文化への評価)

解答例: 原始的であることは自然に近く人類の出発点に近いということで、人類的見地からみれば貴重なことであり、大切にしなくてはならないと考えている。

解説のポイント:

- 「原始的」を肯定的に捉えている

- 「自然に近い」「人類の出発点に近い」という表現

- 「人類的見地からみれば貴重」という評価

- 「大切にしなくてはならない」という主張

本文では「『原始的』であるとは『自然に近い』ということで、人類の出発点に近いということですから、少しも悪いことはありません。むしろ、人類的見地からみれば貴重なことであり、これを大切にしなくてはならないと思うのです」とあります。

筆者は「原始的」を「野蛮」や「知的に遅れている」という意味ではなく、人類にとって大切な要素として肯定的に評価しています。

問十(詩歌の重みが増す理由)

答え:ウ

解説: 本文最終部分で、筆者は次のように述べています:

「『自己表出』に傾きがちな日本語は、詩歌で自己を表現できるようになることで『指示表出』へとつながり、主観と客観の溝を埋めることができるようになる」

つまり、詩歌には二つの重要な役割があります:

- 本居宣長の主張:詩歌を通して自己の感情を表現することが「人を人たらしめる」

- 吉本隆明の理論:自己表出に偏りがちな日本語を、詩歌を通して指示表出とつなぐ

ウの選択肢「詩歌を通して自己の感情を表現することが人を人たらしめるだけでなく、自己表出に偏る傾向がある日本語と指示表出を結びつけることができるから」が、この二つの役割を統合して説明しています。

問十一(抜けた一文の位置)

答え:では、近代

抜けた一文:「ですが、近代にあってもこの文化は生きつづけているでしょうか。」

解説: この文は、古代・江戸時代の「歌の文化」の話から、近代(明治以降)への話題転換を示しています。

本文の流れ:

- 江戸時代の国学者たちの主張(本居宣長など)

- 近代の話への転換 ← ここに一文が入る

- 「近代短歌や西洋詩の翻訳から出発した近代詩はどうでしょう」

「《中略》」の直前、つまり「では、近代」で始まる段落の前に入ります。

【大問2】物語文:『ぼくたちの卒業写真』天川栄人

📚 文章情報

題名:『ぼくたちの卒業写真』

作者:天川栄人

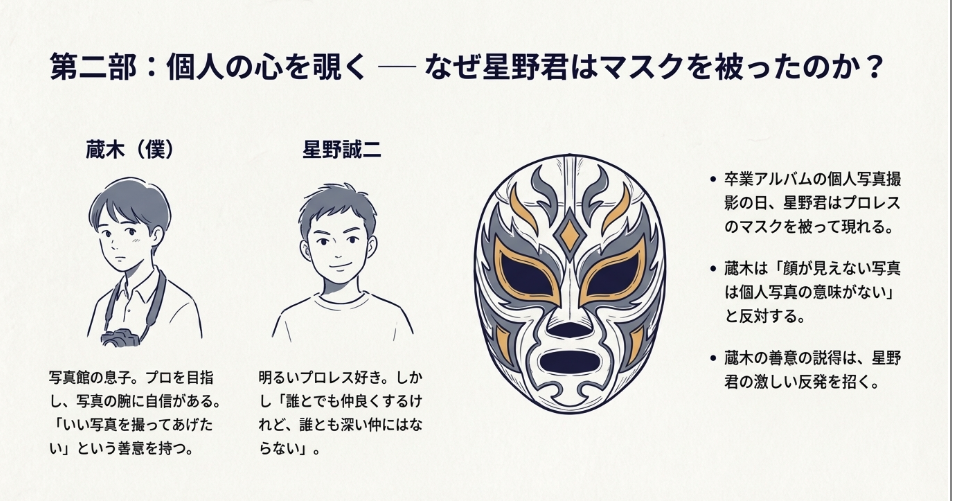

あらすじ: 中学三年生の蔵木(主人公「僕」)は写真館の息子で、将来はプロのカメラマンを目指しています。卒業アルバムの個人写真を撮影するプロジェクトで、星野君と一緒に活動していました。しかし、撮影当日、星野君がプロレスのマスクをかぶって現れたことで対立が起こります。

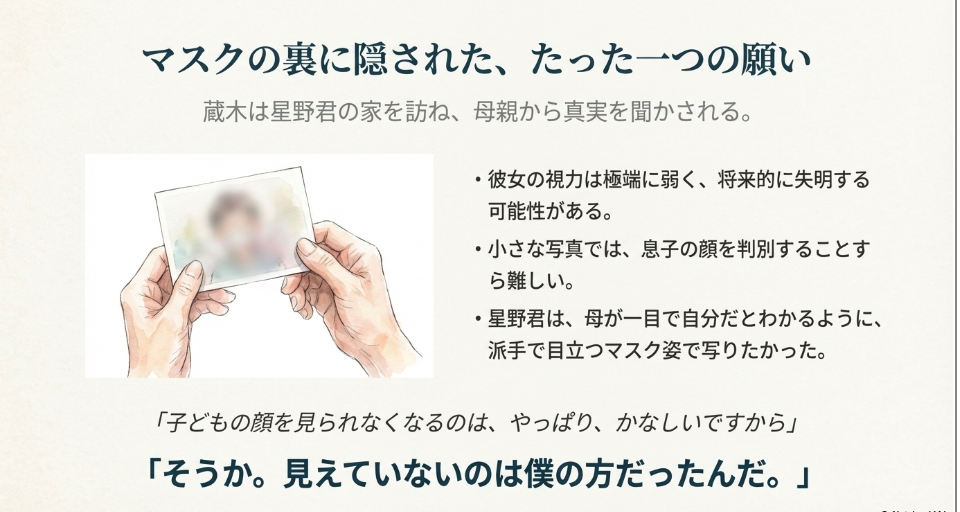

蔵木は「星野君自身を撮りたい」と主張しますが、星野君は「上から目線」「何様」と激しく反発します。実は星野君の母親は視力が極端に弱く、将来失明する可能性がありました。星野君は母親でも一目でわかるように、目立つマスク姿で撮影したかったのです。

蔵木は星野君の母親から事情を聞き、自分が「見える」ことを当然と思っていた特権に気づきます。父親との対話を通じて、「いい写真」とは技術だけでなく、その人の物語を残すものだと理解し、星野君の真の「味方」になることを決意します。

👥 登場人物と人物像

【蔵木(僕)】

- 写真館の息子、プロのカメラマン志望

- 写真の腕前に自信がある

- 最初は「写真が好き」という自分の視点でしか物事を見られなかった

- 「してあげる」という上から目線の配慮をしていた

- 物語を通じて、相手の立場で考えることの重要性を学ぶ

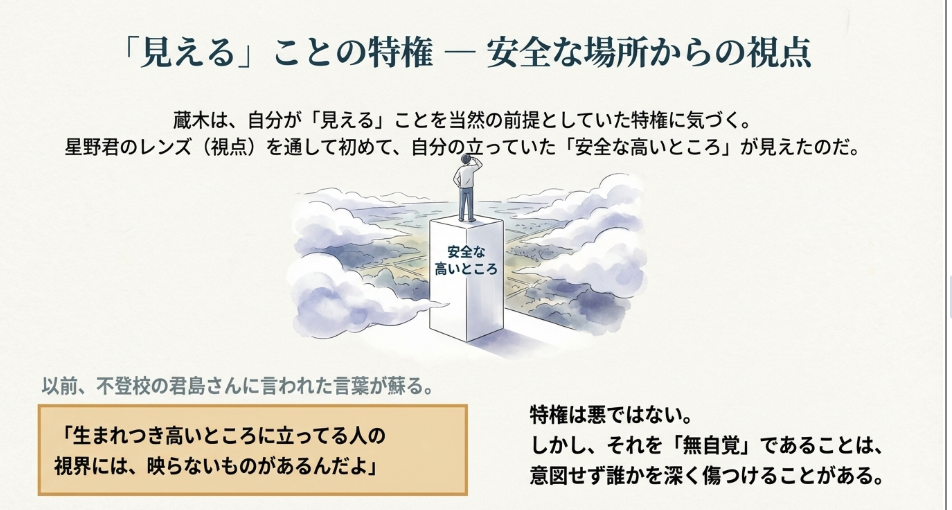

- 「見える」ことができる自分の特権に気づく

- 最終的に「一緒に悩み、重荷を背負う」真の味方になることを決意

【星野誠二】

- 明るい性格でプロレス好き

- 「誰とでも仲良くするけれど、誰とも深い仲にはならない」

- 母親の視力が弱いことを誰にも話していない

- 母親のために目立つ写真を撮りたいと思っている

- 表面的な優しさや配慮に敏感で、本質を見抜く

- 蔵木の「上から目線」を厳しく批判する

- 実は蔵木のことを信頼し始めていた

【星野君の母】

- 視力が極端に低く、小さな字が読めない

- 写真も大きくないと判別がつかない

- 将来的に完全に失明する可能性がある

- 一人で何でもやろうとする強い人

- 息子のことを気にかけている

- 「子どもの顔を見られなくなるのはかなしい」と語る

【パパ(蔵木の父)】

- クラギ写真館の主人

- 右腕を骨折している(無事な方の左手で)

- 「うまい写真」と「いい写真」の違いを理解している

- お客さんの長話や無茶な要望にも付き合う

- 息子に「味方になるということ」を教える

- 写真の本質は「物語を残すこと」だと知っている

【その他の登場人物】

- 清瀬さん、湯沢君、和泉さん:撮影に協力している同級生

- 湯沢君は車椅子を使用している

- 君島さん:不登校の生徒。以前、蔵木に「生まれつき高いところに立ってる人の視界には映らないものがある」と言った

🎬 場面の変化

【場面1:図書準備室】 放課後

- プロレスマスクをかぶった星野君が登場

- 蔵木、清瀬さん、湯沢君が困惑

- 星野君は「これで撮りたい」と主張

- 蔵木は「顔が見えない」と反対

【場面2:昇降口】 雨の日

- 蔵木が星野君に理由を尋ねる

- 星野君は本当の理由を話さない

- 蔵木は「信頼してよ」と訴える

- 星野君が「上から目線」「何様」と激しく反発

- 蔵木が靴を投げつける

- 二人は対立したまま別れる

【場面3:星野君の家】 風邪で休んだ後

- 蔵木が見舞いに行く

- 星野君の母親から事情を聞く

- 母親の視力が弱く、将来失明する可能性があることを知る

- 星野君がマスクをかぶりたかった理由を理解する

【場面4:クラギ写真館の待合】 その日の晩

- パパに経緯を話す

- 「いい写真」とは何かを学ぶ

- 「味方になる」ということの意味を理解する

- 星野君の味方でありたいと決意する

💭 心情表現とその変化

【蔵木(僕)の心情変化】

場面心情±記号具体的な表現マスク登場時困惑・戸惑い−「噛み合わない」「ついていけない」「何なんだろう、これ」撮影拒否時イライラ・怒り−−「動揺を通り越してイライラしてきた」「からかわれているのだろうか」理由を聞かれても答えない時裏切られた気持ち−−−「ひどく裏切られたような気持ちになる」「信頼していたのに」星野君の怒声を聞いた時ショック・恐怖−−−「思わずぶるりと震える」「笑顔が恐ろしかった」自分の立場に気づいた時反省・自己嫌悪−−「構図として決まりすぎていて笑えない」母親の話を聞いた後理解・後悔±「そうか」「見えていないのは僕の方」「すぐ隣にいたのに」自分の限界を知った時謙虚±「理解することはできない」「想像することはできる」パパとの対話後決意・成長+「味方でありたい」「一緒に考えよう」

【星野君の心情】

心情具体的な表現背景母への思いマスクをかぶって撮りたい母親でもわかるように孤独誰にも事情を話さない写真は目が見える人の特権蔵木への期待「最近の蔵木は変わってきたのかなって思ってたけど」少し信頼し始めていた蔵木への失望と怒り「上から目線」「何様」「やっぱわかってねえ」結局理解してもらえなかった

🎨 比ゆ表現とその解説

1. 「馬のたてがみのような白い帯」(8ページ)

- 意味:プロレスマスクから垂れている飾りの様子

- 効果:マスクの派手さ、目立つ様子を視覚的に表現

2. 「雨に濡れた野良猫みたいに」(11ページ)

- 意味:弱い立場から強く睨み上げる星野君の様子

- 効果:星野君の怒りと同時に、傷つきやすさ、孤独感を表現。社会的に弱い立場にいる人の姿を象徴的に表す

3. 「乗り越えがたい太い線が引かれた」(11ページ)

- 意味:蔵木と星野君の間に深い溝ができた

- 効果:二人の対立の深刻さを視覚的・物理的に表現。簡単には修復できない関係の断絶

4. 「高いところにふんぞり返ったまま」(12ページ)

- 意味:優越的な立場から相手を見下している蔵木の態度

- 効果:蔵木の無自覚な特権意識を空間的に表現。「高い」「低い」の物理的位置関係が、社会的立場の格差を象徴

5. 「階段の下でずぶ濡れになっている星野君と、玄関のひさしに守られたまま、高くから見下ろす僕」(12ページ)

- 意味:二人の物理的な位置関係が、社会的立場の格差を表している

- 効果:「構図として決まりすぎていて笑えない」と蔵木自身が気づく場面。視覚的に特権と弱者の構図を示す決定的な場面

6. 「安全な高いところ」(15ページ)

- 意味:問題に気づかずに済む恵まれた立場

- 効果:蔵木の特権的な立場を空間的に表現。「降りる」という行動で、その立場を放棄する決意を示す

7. 「狭い檻に閉じ込めて」(14ページ)

- 意味:自分自身の可能性を限定してしまうこと

- 効果:思い込みによる自己制限を、物理的な束縛として表現

8. 「星野君のレンズで世界を見ている」(13ページ)

- 意味:星野君の視点・立場で物事を考えている

- 効果:カメラマンである蔵木らしい表現。他者の視点を持つことを「レンズ」で表現

🎯 主題

「共に生きる」ことの本当の意味を理解する成長物語

1. 表面的な優しさからの脱却

- 「してあげる」という上から目線ではなく

- 相手の物語をそのまま受け止める

- 「勝手に理解んなよ」という星野君の言葉

2. 無自覚な特権への気づき

- 「見える」ことができる自分の立場

- 「生まれつき高いところに立ってる人の視界には映らないものがある」

- 特権は悪いことではないが、自覚が必要

3. 真の味方になるということ

- ただ優しい言葉をかけることではない

- 一緒に悩み、一緒に重荷を背負うこと

- 「簡単にできることじゃない」という覚悟

4. 「いい写真」とは何か

- 技術的にうまいだけでは不十分

- その人の物語を残し、語り継げる写真

- 写真を見ながら過去を思い出し、未来を語る体験

5. 多様性と共生

- 「いろんな人々が共に生きる」ことの難しさ

- 常にどこかで問題が起き、誰もが誰かを傷つけうる

- それでも向き合い続ける姿勢

📝 設問解説

問一(1)(読み)

答え:いちやく

解説: 「一役買う」という慣用句。「ある事柄の実現に協力する」「力を貸す」という意味です。星野君も卒業アルバムをよいものにするために協力しているという文脈です。

問二(文法問題)

а「ような」→ イ

本文の「ような」:「馬のたてがみのような白い帯」

- 用法:比喩・たとえ

選択肢:

- ア「来ないような気がする」→推量

- イ「真夏のような暑さだ」→比喩・たとえ ✓

- ウ「村のような田舎」→比喩だが「〜のような」で場所を表す

- エ「父のような立派な大人」→比喩

b「ない」→ ア

本文の「ない」:「見えない」

- 用法:打消しの助動詞

選択肢:

- ア「わからない」→打消しの助動詞 ✓

- イ「消しゴムがない」→形容詞(存在しない)

- ウ「たのしくない」→形容詞の否定

- エ「せつない」→形容詞(感情)

c「らしい」→ エ

本文の「らしい」:「星野君らしい写真」

- 用法:「〜らしい」(典型的な様子、その人にふさわしい)

選択肢:

- ア「いないらしい」→推定

- イ「接近するらしい」→推定・伝聞

- ウ「かわいらしい」→接尾語

- エ「彼女らしい考え方」→典型的な様子 ✓

d「られる」→ ウ

本文の「られる」:「わかってあげられる」

- 用法:可能の助動詞

選択肢:

- ア「案じられる」→自発

- イ「訪ねられる」→受身

- ウ「食べられる」→可能 ✓

- エ「捨てられる」→受身

問二(2)(ことわざ・慣用句)

B「□な□」の業:なんぎ(難儀)

「難儀の業」:この上なく難しいこと、大変な苦労

C「□い□ん」:かいしん(会心)

「会心の一撃」:期待通りの出来で満足すること、思い通りの出来映え

解説: 本文では「極端に視力が低い人が、あの中からたった一人を探し出すのは、難儀の業だろう」という文脈で使われています。

問三(困惑の理由)

答え:ウ

解説: 星野君がプロレスのマスクをかぶって撮影しようとしていることに対して、蔵木たちは困惑しています。

本文では:

- 「何それ」と何度も聞き返す

- 「だってそれじゃ、顔が見えないでしょ」

- 「いやいやいや、お誠二、それはさすがにダメだって」

選択肢の検討:

- ア:強烈な違和感だけが理由ではない

- イ:ふざけたものになると感じたわけではない

- ウ:個人写真なのに顔が見えない=個人写真の意味をなさない。星野君の真意がわからず困惑 ✓

- エ:この段階ではまだ家族のことは考えていない

問四(裏切られた気持ち)

答え:エ

解説: 蔵木の心情を正確に読み取る問題です。

本文では:

- 「そんなこと、説明しなくたってわかるはずだ」

- 「でも今たぶん、星野君は、わかっているのに、わからないふりをしている」

- 「なぜだか、ひどく裏切られたような気持ちになる」

- 「星野君のこと、友達とか思ってないけど、でも、信頼していた」

選択肢の検討:

- ア:趣味を優先したという単純な話ではない

- イ:写真への思いを軽視されたというより、本心を話してくれないことが問題

- ウ:「大変な事情を隠して」まではこの時点で気づいていない

- エ:一緒に写真撮影をしてきた信頼関係があると思っていたのに、はぐらかすようなことしか言わない。本心を打ち明けてくれない ✓

問五(③に入る漢字)

答え:心

解説: 「分厚いマスクが目元に影を落とすので、星野君の目が見えない。星野君の③見えない。」

文脈から、マスクで表情が読み取れないため、星野君の「心」(気持ち、本心)が見えないという意味です。

問六(「そういうこと」の内容)

答え:ウ

解説: この場面で蔵木は、星野君がマスクをかぶりたい理由を「多様性のため」「個性豊かなアルバムにするため」と解釈しようとしています。

本文では:

- 「『自主と自立と多様性』だよね?」

- 「個性的な写真がいっぱい撮れて、賑やかなアルバムになってきてると思う」

- 「そういうことだよね?」

- 「星野君もそれに一役買いたいって、そういうことなんだよね?」

選択肢の検討:

- ア:学校の教訓にふさわしい写真という表現は不正確

- イ:「その人らしさが伝わるような写真」という一般論ではない

- ウ:個性豊かなアルバムにするために、星野君はマスクをかぶろうとした。自分一人が目立つためではなく、アルバム全体のため ✓

- エ:意見対立後も一緒に撮ろうという話ではない

問七(「上から目線」の意味)

答え:ウ

解説: 星野君が蔵木を批判する核心的な場面です。

本文では:

- 「車椅子が目立つように『してあげる』って言った」

- 「いい写真『撮ってあげる』から? ……お前、何様?」

- 「勝手に自分の中でストーリー作って、上から目線で綺麗っぽいこと言って、一人で気持ちよくなって」

選択肢の検討:

- ア:手伝おうとすること自体が問題ではない

- イ:心の中でバカにしているわけではない

- ウ:自分が満足するために、社会的に弱い立場の人に配慮するような優しい言葉をかけて利用しようとする。「してあげる」という言葉に表れる自己満足 ✓

- エ:かわいそうと思い込んでいるという表現は不正確

星野君の批判のポイントは、蔵木が「相手のため」ではなく「自分が気持ちよくなるため」に優しくしているということです。

問八(「いい写真」とは)

答え:イ

解説: パパが説明する「いい写真」の本質を問う問題です。

本文では:

- 「『うまい写真』と『いい写真』は違うんだって」

- 「どれだけいい機材を使っても、どれだけ構図やライティングが上手でも、それだけじゃ『いい写真』とは言えない」

- 「その人そのものが伝わってくるような写真でなければ」

- 「この写真を見ながら思い出話をするだろう」

- 「過去を思い出したり、未来を語ったりすること。きっと、その体験まるごとをして、写真と呼ぶのだ」

- 「写真は『物語を残す』のだ」

選択肢の検討:

- ア:個性的であることが中心ではない

- イ:相手に寄り添って撮ったもので、その写真を通して長らく語ることのできる深みのある写真。写真を見ながら物語を共有できる ✓

- ウ:構図やライティングを無視するわけではない

- エ:撮った人を含めるという点は本文にない

問九(「味方でありたい」の意味)

解答例: 星野君が抱えている問題を一緒に考え、たとえ自分が傷ついたり困難に直面したりしても、星野君と共に悩み重荷を背負っていきたいということ。

解説のポイント:

- 「一緒に悩む」

- 「一緒に重荷を背負う」

- 表面的な優しさではない

- 本気で向き合う覚悟

- 簡単にできることではないという自覚

本文の根拠:

- 「味方になるっていうのはね、ただ優しい言葉をかけてあげることじゃないんだよ」

- 「一緒に悩んで、一緒に重荷を背負うってこと」

- 「簡単にできることじゃない」

- 「相手の物語を、そのまま受け止めるということ」

- 「ときに自分が無自覚に人を傷つけていたことに気づかされて、しんどくなるかもしれない」

蔵木は、表面的に優しくするのではなく、星野君の抱える問題(母親の視力の問題、それに伴う孤独や葛藤)を真正面から受け止め、一緒に考え、一緒に困難を背負っていく決意をしています。これが「味方になる」ということの本当の意味です。

💡 まとめ

【大問1のポイント】

日本文化・日本語の特徴を、言語学・文化論の観点から論じた説明文でした。

重要な対比:

- 自己表出 ←→ 指示表出

- 抒情性 ←→ 叙事性

- 原始的 ←→ 文明的

筆者の主張: 日本文化は「自己表出」「原始的な心」を特徴とし、それは貴重なもの。詩歌は自己表出と指示表出をつなぎ、主観と客観を統合する重要な役割を果たす。

【大問2のポイント】

「共に生きる」ことの本当の意味を学ぶ成長物語でした。

主人公の成長:

- 「してあげる」という上から目線からの脱却

- 無自覚な特権への気づき

- 真の味方になるという決意

- 「いい写真」=物語を残す写真という理解

物語の核心: 表面的な優しさではなく、相手の物語をそのまま受け止め、一緒に悩み、重荷を背負うこと。これが「共に生きる」ということ。

🌟 受験生へのメッセージ

今回の2つの文章は、どちらも「他者を理解する」というテーマを扱っていました。

大問1では、言語と文化の関係から、「自分たちの文化を理解する」ことの大切さを学びました。日本語・日本文化の特徴を知ることは、自分自身を知ることにつながります。

大問2では、目の前の他者を理解することの難しさと大切さを学びました。「見える」ことができる自分の特権に気づき、相手の立場で考えることの重要性を知りました。

どちらの文章も、「理解する」ためには表面的な知識や優しさだけでは不十分で、深く考え、相手の立場に立って想像することが必要だと教えてくれています。

説明文では対比構造をしっかり押さえ、筆者の主張を正確に読み取ること。物語文では心情の変化と人物の成長を丁寧に追うこと。この2つを意識して読解を続けてください。

皆さんの国語力がさらに伸びることを願っています。頑張ってください!