開成中 2025年度 過去問 国語 文章解説

大問1:『百年の子』古内一絵〈物語文〉

文章概要

- 出版社の編集者・野山彬が児童文学作家の佐野三津彦から児童文学や子どもの人権について話を聞く場面。三津彦は人類の歴史の中で子どもを一人の人間として認める考え方が生まれたのはまだ100年程度であることを指摘し、児童文学の役割や戦争責任などについて語る。また、児童文学作家・君嶋織子の作品の価値についても言及している。

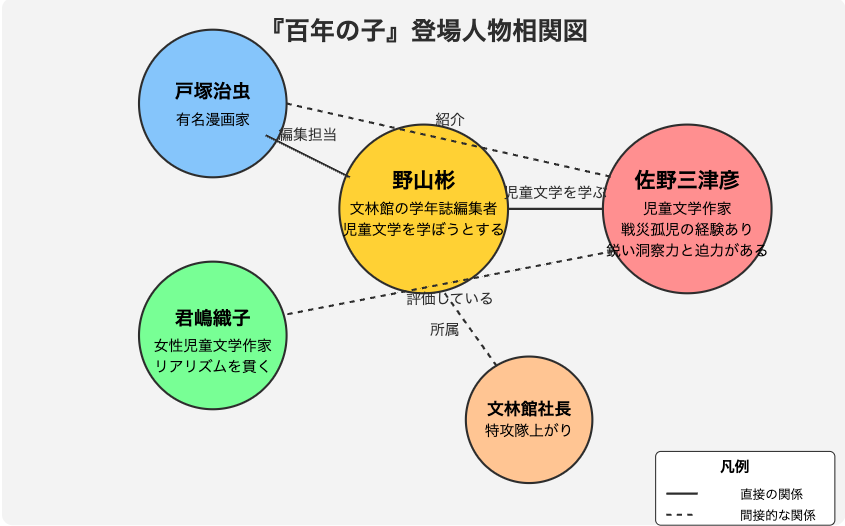

登場人物と人物像

- 野山彬:文林館という出版社で学年誌を担当する編集者。児童文学について学ぼうという姿勢がある。社史に書かれた文言を暗記するほど真面目だが、本意の仕事ではないと考えている。

- 佐野三津彦:「ぞくりとするような迫力がある」児童文学作家。戦災孤児の経験を持ち、子どもの人権や児童文学の役割について深い見識がある。物憂げな様子もあるが、鋭い視点で社会を見つめている。

- 戸塚治虫:有名漫画家。彬が編集を担当しており、彬に三津彦を紹介した。

- 君嶋織子:現在躍進中の女性児童文学作家。「優しい文体だけれど、ぎょっとするようなことを淡々と書いてくる」と三津彦に評価されている。リアリズムを徹底し、子どもを信頼している作家。

- 文林館社長:「特攻隊上がり」と三津彦に言及される。彬には意外な一面。

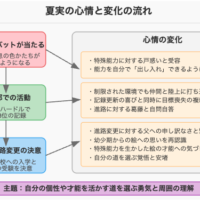

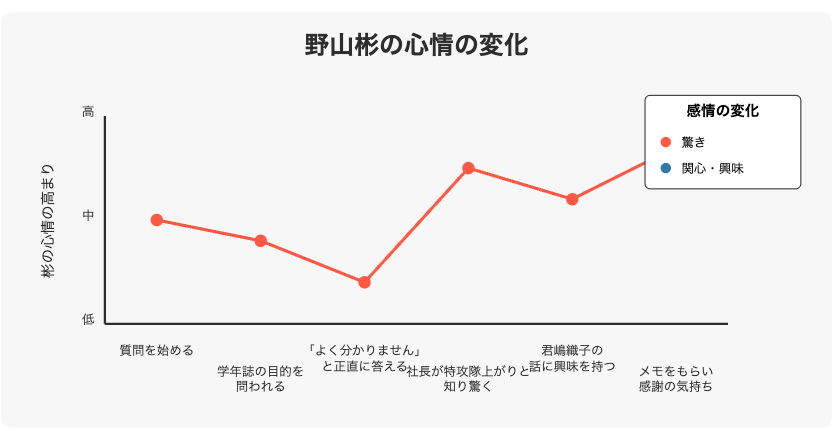

心情表現とその変化

- 彬は三津彦に「児童文学について教えていただきたい」と居住まいを正して尋ねる → 緊張(+ー)

- 「反対に質問されて、彬は一瞬言葉に詰まる」→ 戸惑い(−) 本意の仕事ではないが、それは言えないという葛藤がある

- 「彬は内心首を傾げた」→ 疑問・迷い(−) 現在の編集方針が「一人で学ぶことの楽しさ」につながっているのか疑問を持つ

- 「よく、分かりません」と正直に答える → 誠実さ(+)

- 「特攻隊上がり?あの大人しそうな社長が?」「えええええっ!大事な話の最中なのに、彬は奇声を発してしまう」→ 強い驚き(+−)

- 赤ずきんちゃんが苦しむところが「彬も印象に残っていた」→ 共感(+)

- 「ありがとうございました」→ 感謝(+)

比ゆ等重油用表現

★「人間の歴史は百万年。子どもの歴史は百年。」

- 人類の長い歴史に比べ、子どもの人権や子どもを一人の人間として認める考え方は非常に新しいことを対比的に表現している。

★「近代的子ども観については、我々自身がまだ赤子であることを認めざるを得ない」

- 子どもの人権や個性を尊重する考え方はまだ始まったばかりで未熟であり、大人である「我々」すらその点では「赤子(未熟な存在)」だという比喩。

★「数万年が瞬き程度の誤差でしかない途方もない長い時間」

- 人類の長い歴史を「瞬き(まばたき)」という短い動作にたとえることで、時間の長さの対比を際立たせている。

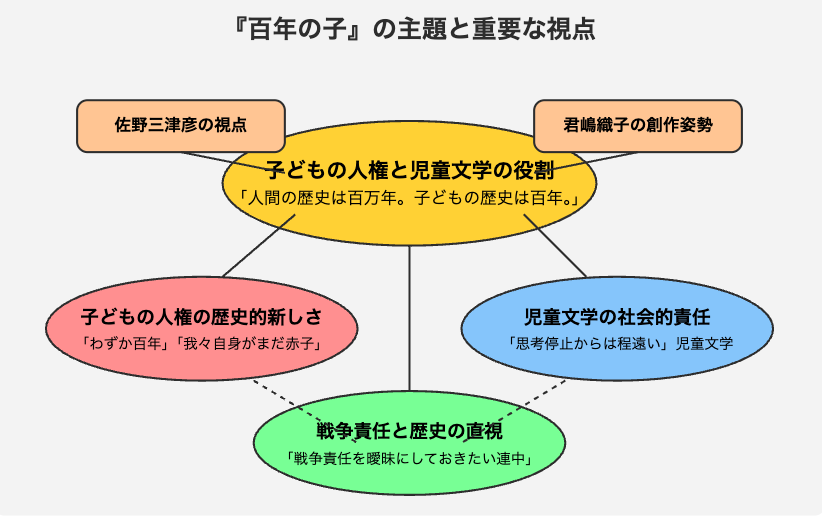

主題

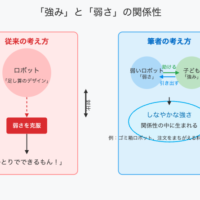

本作品の主題は「子どもの人権と児童文学の社会的役割」です。以下の要素が主題を形成しています:

- 子どもの人権の歴史的新しさ:

- 人類の歴史が百万年あるのに対し、子どもを一人の人間として認める考え方は「わずか百年」という対比

- 「近代的子ども観については、我々自身がまだ赤子であることを認めざるを得ない」という表現

- 児童文学の社会的責任:

- 子どもの人権を尊重し、歴史や社会の問題から「眼を逸らさない」姿勢

- 「思考停止」に陥らない誠実な創作姿勢の重要性

- 戦争責任と歴史の直視:

- 「ビルマの竪琴」の評価を通して、戦争責任の曖昧化への批判

- 君嶋織子の作品に見られる戦時中の差別や庶民の加害者性への言及

これらの要素を通して、「子どもを尊重する社会を築くためには、子どもに向けた文学・メディアがその責任を自覚し、歴史や社会の問題を誠実に向き合う必要がある」というメッセージが示されています。

重要語句・表現

- 居住まいを正した:姿勢を正して真剣な態度をとること。

- ぞくりとする:背筋が冷たくなるような感覚、ぞっとするような感じ。

- 殊勝な心掛け:特に感心すべき立派な心構え。

- 物憂げに:何となく元気がなく、憂いを含んだ様子。

- 訝しげ:不思議そうな、怪しんでいるような様子。

- 「特攻隊上がり」:特攻隊(戦争中に自爆攻撃を行った部隊)に所属していた経験のある人。

- 「近代的子ども観」:子どもを独立した人格を持つ存在として尊重する考え方。

- 「それは思考停止ではないのかね」:自分で考えることをやめて、表面的なことを受け入れてしまうこと。

- リアリズム:現実をありのままに描こうとする表現手法や考え方。

- 「諸手を挙げて支援していた」:両手を上げて、全面的に賛成・支援すること。

- 「眼を逸らしていない」:現実から目をそらさず、直視していること。

- 「リライト」:すでにある作品を書き直すこと。

- 「翻案」:外国の作品などを自国の文化や状況に合わせて書き換えること。

その他読み取りづらい部分

- 野山彬の本心と行動の矛盾: 彬は本当は「本意の仕事ではないので、いずれ辞めるつもり」と思っているが、三津彦の前では社史の文言を口にするという行動の不一致がある。これは〜波線で示すべき「心と行動が裏腹な部分」です。

- 学年誌の編集方針への疑問: 彬は自社の学年誌が「一人で学ぶことの楽しさ」という理念と、「テレビ先行のブーム」に偏った現実の編集方針との間に矛盾を感じている。この部分は筆者が読者に「大衆メディアの在り方」について考えさせようとしている箇所です。

- 三津彦の戦争に関する語り: 三津彦が「ビルマの竪琴」などを例に挙げながら語る「戦争責任」の話は、実際の歴史を背景にしており、戦後日本の「加害者意識」と「被害者意識」の問題に関わる重要な視点です。

- 『赤ずきんちゃん』の異なるバージョン: ペロー版では赤ずきんが狼に食べられて終わり、グリム版では救出されるという違いがあります。この対比は「子どもに対する残酷さの取扱い方」の違いを示しており、児童文学における「現実をどこまで見せるか」という問題に関わっています。

これらの要素は、全体の主題である「子どもの人権と児童文学の社会的役割」を深く理解するための重要な手がかりとなっています。

段落構成

本文は物語文であるため、場面の流れに注目しましょう:

- 野山彬が三津彦に児童文学について教えを請う場面

- 三津彦が彬に学年誌の意義について問いかける場面

- 三津彦が「子どもの人権の歴史的新しさ」について語る場面

- 三津彦が戦争責任と児童文学の関係について語る場面

- 三津彦が君嶋織子について評価する場面

- 三津彦が彬にメモを渡して別れる場面

このように場面ごとに区切ると、三津彦の語りが段階的に深まり、児童文学に関する理解が広がっていく流れがわかります。

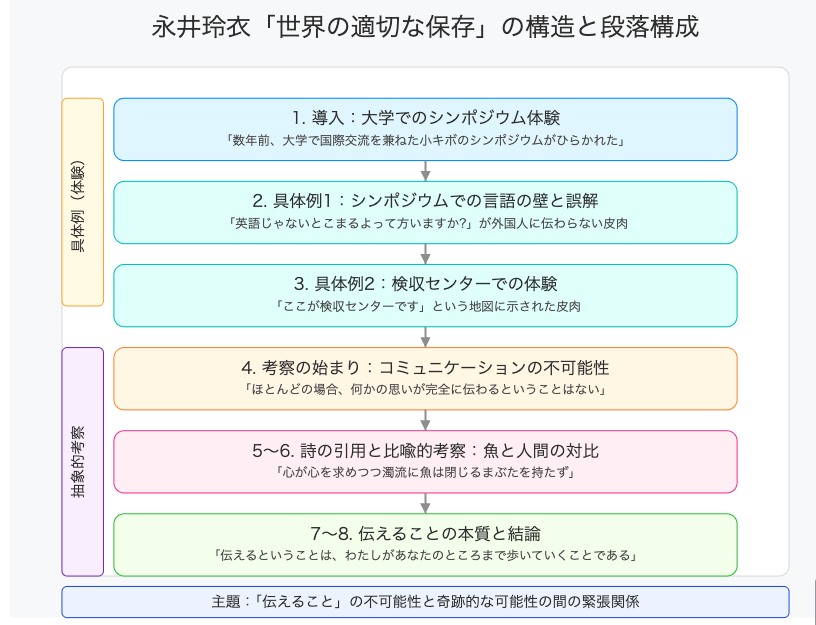

大問2: 永井玲衣「世界の適切な保存」〈随筆文〉

文章概要

- 文章の要約: この文章は「伝えること」の難しさと本質について述べた随筆文です。筆者は大学でのシンポジウムや検収センターでの体験を通して、人間のコミュニケーションの不完全さ、そして「心を伝える」という行為の本質が相手の領域に入り込むことであると考察しています。

段落構成

- 導入: 大学でのシンポジウムでの体験

- 具体例1: シンポジウムでの言語の壁と誤解の事例

- 具体例2: 検収センターを探す体験と「ここが検収センターです」という皮肉

- 考察の始まり: コミュニケーションの不可能性についての考察

- 千種創一の詩の引用: 「心が心を求めつつ濁流に魚は閉じるまぶたを持たず」

- 比喩的考察: 魚と人間の「見る」能力の対比

- 伝えることの本質: 伝えるとは相手の領域に入り込むこと

- 結論: 思いは原理的に伝わらないが、時に届くことがある

比喩表現

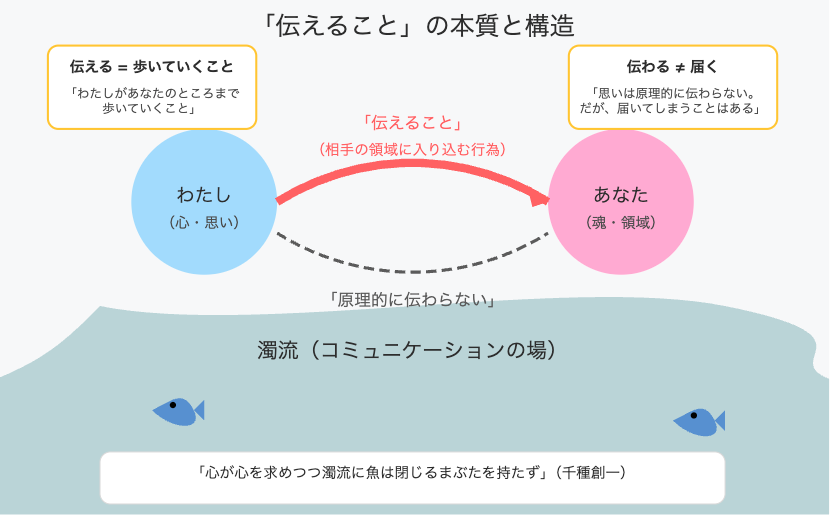

- ★「心を伝える」ことを「あなたの魂に腕を突っ込んで、わたしの欠片を届けようとする」と表現

- ★「伝えたいことがわたしから切り離され、てくてくと歩いていき、相手に届いてくれるわけではない」

- ★「検収センターの建物をドールハウスに例え「手にとって、くるくると手の中でまわすことができる」

難しい言葉・表現の解説

- シンポジウム〔=研究討論会〕:専門家が集まって特定のテーマについて討論する集会

- 蛍光灯(けいこうとう):電気を流すと光る管状の照明器具

- ムキシツ:味気ない、殺風景という意味の形容詞

- 検収(けんしゅう):購入した物品が注文通りかどうか確認する作業

- 逐次通訳(ちくじつうやく):話者が話をいったん区切った後に通訳者が訳す通訳方法

- 逡巡(しゅんじゅん):ためらうこと、決断できずにぐずぐずすること

- 濁流(だくりゅう):濁った勢いの強い流れ

- 壇上(だんじょう):演壇や舞台など、人々の前で話をする高くなった場所

- 欠片(かけら):物の小さく砕けた一部分、破片

- 領域を侵す(りょういきをおかす):他者の私的な空間や権利の範囲に無断で入り込むこと

読み取りづらい部分の解説

1. 魚と人間の対比について

千種創一の詩「心が心を求めつつ濁流に魚は閉じるまぶたを持たず」を引用した部分は重要です。ここで筆者は、魚がまぶたを持たず常に目を開いている状態と、人間がまぶたを閉じることができる状態を対比しています。これは「見る・見られる」関係性の中での「伝える」ことの本質を比喩的に表現しています。

魚は:

- まぶたがない → 常に見ている、見ることから逃れられない

- 濁流の中にいる → コミュニケーションの困難な状況にいる

- 心があるかわからない → だからこそ互いを見つめ合える

人間は:

- まぶたがある → 目を閉じることができる、見ることから逃れられる

- 心がある → だからこそ心を求め、同時にまぶたを閉じてしまう

2. 「伝える」と「届く」の違い

筆者は「わたしたちの心は、思いは、原理的に伝わらない。だが、届いてしまうことはある」と述べています。ここでの「伝わる」と「届く」の違いは微妙ですが重要です。

- 「伝わる」:完全に理解されること、そのままの形で相手に受け取られること(これは「原理的に」不可能)

- 「届く」:たとえ完全でなくても、何かが相手の心に触れること(これは時に起こる)

この区別は、コミュニケーションの本質について筆者が持つ見方を表しています。完全な理解は不可能でも、何かが相手に届くという奇跡的な瞬間があるという希望を示しています。

まとめ

この随筆文は、日常のちょっとした体験(シンポジウムでの言語の壁、検収センターを探す困難)から、人間のコミュニケーションの根本的な課題について考察しています。筆者は、思いが完全に伝わることは原理的に不可能だとしながらも、時に思いが「届く」という奇跡的な瞬間があることを示唆しています。

「伝えること」の本質は、他者の領域に入り込むという侵襲的で困難な行為であり、それは「あなたの魂に腕を突っ込んで、わたしの欠片を届けようとする」という強い比喩で表現されています。この文章は、日常の中にある「伝わらなさ」と「それでも届いてしまうこと」の間の緊張関係を描き出しています。

開成中受験生のみなさんへ:この文章を読むときは、具体的な体験と抽象的な考察がどのようにつながっているかに注目しましょう。また、比喩表現(特に魚とまぶたの比喩)が、筆者の伝えたい主題とどのように結びついているかを考えてみてください。

開成中対策に関するご相談は👇こちらより。