- ホーム

- 模試・塾テキスト解説

- 2025.4.6実施 第1回 小6合不合判定テスト」国語 文章解説

2025.4.6実施 第1回 小6合不合判定テスト」国語 文章解説

大問1:「11ミリのふたつ星 視能訓練士 野宮恭一」砥上裕将 〈物語文〉

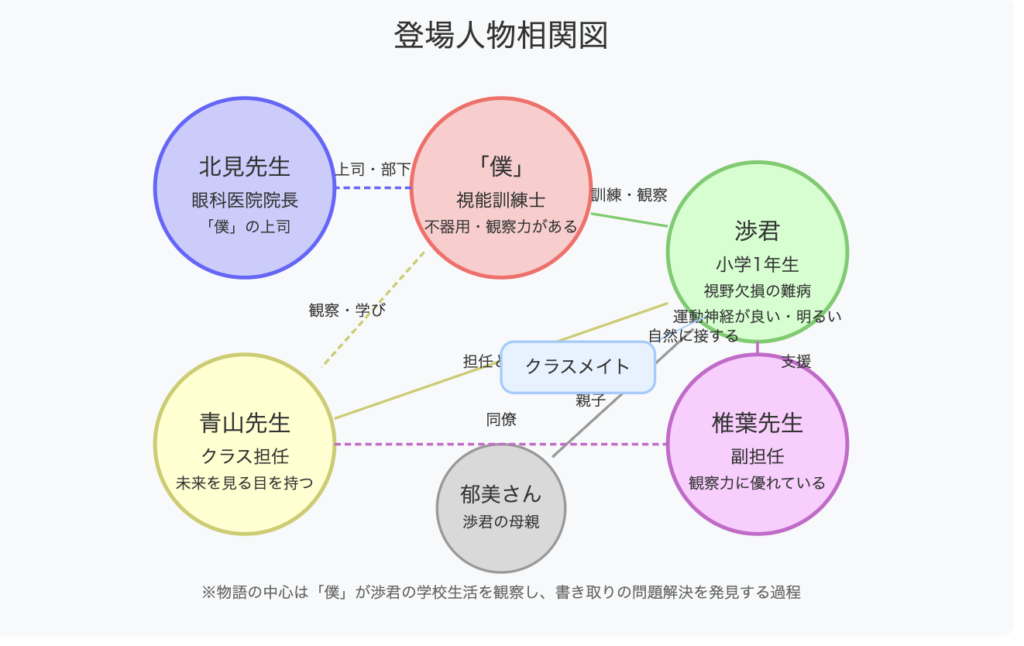

「僕」という視能訓練士が小学1年生の渉君(視野に欠損がある難病を持つ子)の学校を訪れ、クラスでの様子を観察し、渉君の書き取りの問題に解決策を見出す過程を描いた物語文です。

登場人物と人物像

- 「僕」(視能訓練士):北見眼科医院に勤める主人公。自分のことを「不器用」と思っているが、鋭い観察力と問題解決能力を持っている。渉君の視野検査を担当している。

- 渉君:小学1年生。視野に欠損があり、いずれ失明する恐れのある難病を持つ。明るい性格で、運動神経がよく、クラスの中で人気者。「ちょっと失敗しちゃった」という前向きな言葉がトレードマーク。

- 北見先生:眼科医院の院長。「僕」の上司。

- 青山先生:渉君のクラス担任。子どもたちの未来を見つめる優れた教育者。

- 椎葉先生:副担任。渉君をよく観察し支援している。

- 郁美さん:渉君の母親。息子に文字を覚えさせたいという願いを持っている。

心情表現とその変化

主な心情表現は、以下のように変化していきます:

- 「僕」の心情:

- 最初は渉君の難病に対して「暗い思い」を抱えている

- 学校での渉君の様子を見て「大切なものを見落としている」と気づく

- 渉君の問題解決策を見つけると「視野の島の暗澹とした空が晴れた」と表現される

- 褒められると「恐縮して顔を上げられなくなってしまった」と照れる

- 渉君の心情:

- 書き取りがうまくいかず「また、失敗しちゃった」と言うが、落ち込まない前向きさを持つ

- 問題解決後は「これなら見えるよ!」と喜び、「教室中に響く弾む声」で表現される

- 椎葉先生の心情:

- 渉君について「誇らしげに説明」し、彼の能力を高く評価している

- 渉君が書き取りに成功すると「嬉しそうに手を叩き」「目頭を押さえながら」感動を表す

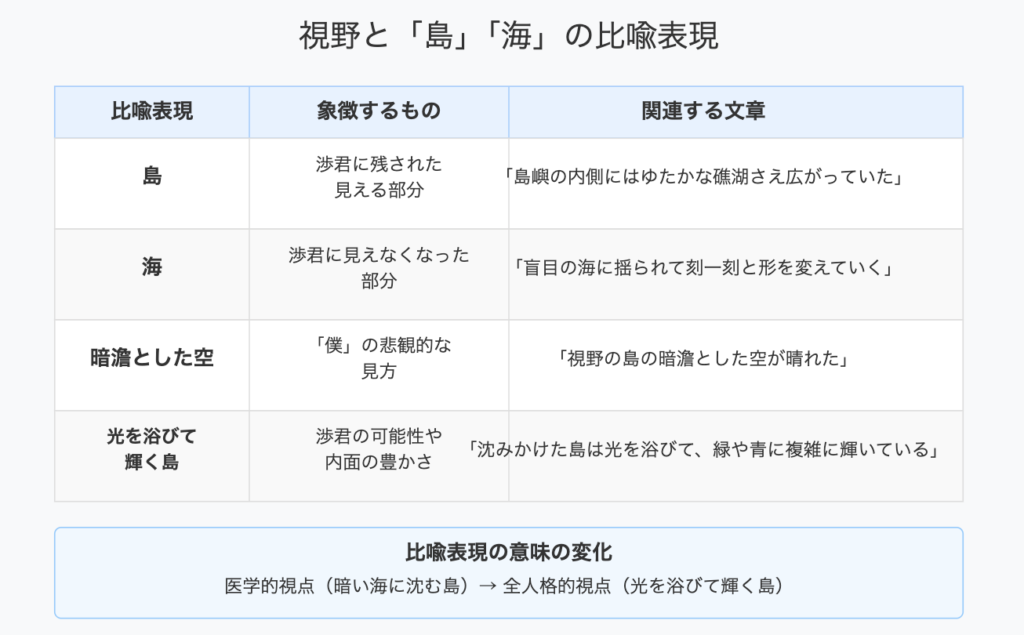

比ゆ表現とその解説

★ 「瞳が海のように深くなった」(青山先生の感動を表す)

★ 「視野の島の暗澹とした空が晴れた」(「僕」の気持ちが明るくなったことを表す)

★ 「島嶼の内側にはゆたかな礁湖さえ広がっていた」(渉君の内面の豊かさを表す)

★ 「検査室の中で作られた光で彼を観測していた」(医学的・客観的視点のみで見ていたことを表す)

★ 「彼という人がそこにいて、彼の人生が視覚だけに捉われない輝きに満ちている」(渉君の全人格的な価値を表す)

主題

この物語文の主題は「人間を一面だけでなく全人格的に見ることの大切さ」です。「僕」は医療従事者として渉君の視野欠損という病気の側面だけを見ていましたが、学校訪問を通じて渉君の持つ能力や明るい性格、周囲との関係性など、病気以外の面に気づき、より全体的に渉君を理解するようになります。また「障害を持つ子どもも含めて、自然に受け入れるクラスの絆」というテーマも読み取れます。

大問2問:「言葉なんていらない?」古田徹也 〈説明文〉

言葉を介さないコミュニケーションが理想とする幻想を批判し、むしろ言葉を通じた思考と表現の豊かさを追求すべきだと主張する説明文です。

筆者の主張・意見

- 「言葉を介さない表現やコミュニケーションこそが直接的で正確で親密」というのは幻想であり、その理想と決別すべきである

- コミュニケーションにはつねに障壁が存在し、その障壁に注意を向けることが大切である

- エコーチェンバーやフィルターバブルから抜け出し、多様な人々とコミュニケーションすることで障壁に気づくことができる

- 言葉と思考の豊かさは密接に関連しており、言葉を通じた表現の模索が重要である

- 表現の模索は他者と共に行うことで、より深い理解につながる

対比的な表現

- 理想と現実のコミュニケーション

- 「言葉を介さない」vs「言葉による」コミュニケーション

- 「完全に正確で親密なコミュニケーション」という幻想 vs 「障壁を含んだ不完全なコミュニケーション」という現実

- 閉じた関係と開かれた関係

- 「自分に近い限られた人々との親密なコミュニケーション」vs「自分から遠い多様な人々との開かれたコミュニケーション」

- 「エコーチェンバー内の同質的なコミュニケーション」vs「多様な意見に触れる異質なコミュニケーション」

- コミュニケーションの捉え方

- 「障壁のない完全なコミュニケーション」という幻想 vs「障壁を含んだ不完全なコミュニケーション」の現実

- 「一方的な忖度」vs「双方向の理解」

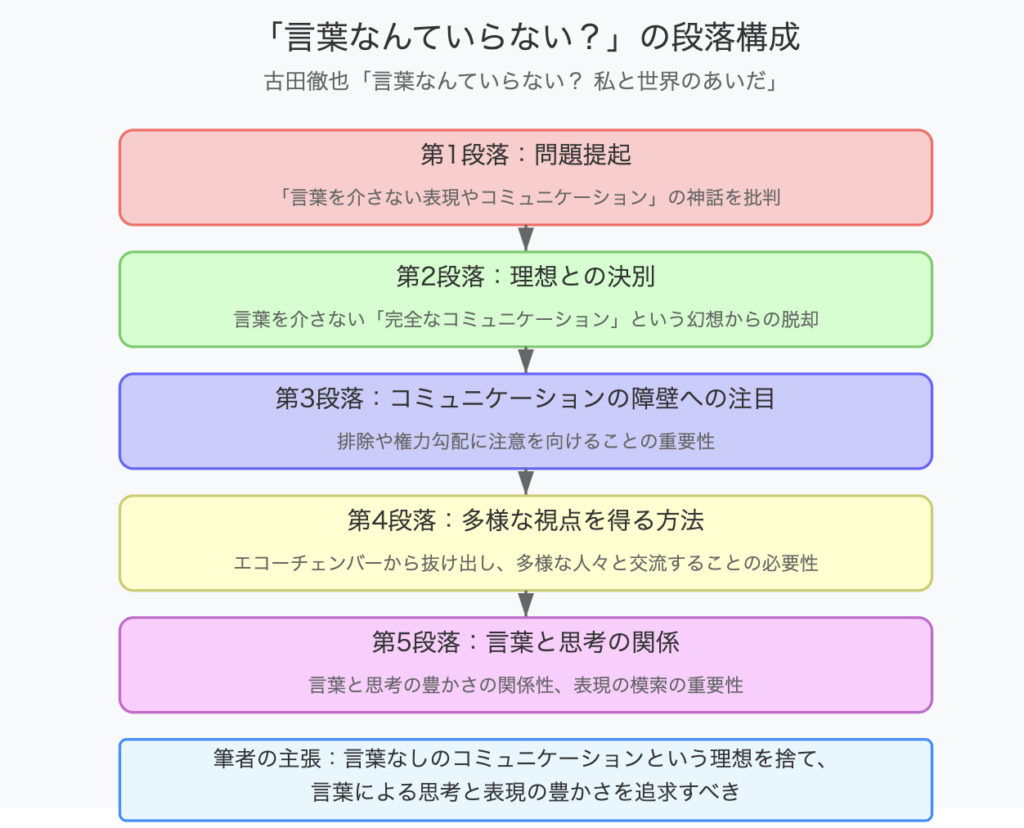

段落構成

- 第1段落:問題提起

- 「言葉を介さない表現やコミュニケーション」の神話を批判

- 言葉が障壁を作るのではなく、障壁が言葉に反映されるという指摘

- 第2段落:理想との決別の必要性

- 「言葉を介さない完全なコミュニケーション」という理想は例外的なもの

- ハイコンテクストなコミュニケーションはコンテクストを共有できない人を排除する

- 完全なコミュニケーションという幻想から離れるべき

- 第3段落:コミュニケーションの障壁への注目

- 障壁の存在に注意を向けることの重要性

- 排除や権力勾配に気づくことの難しさ

- 第4段落:多様な視点の獲得方法

- エコーチェンバーから抜け出すことの重要性

- 多様な人々とコミュニケーションすることで障壁に気づく例(「嫁」という言葉)

- 言葉の引っ掛かりがコミュニケーションを改善するきっかけになる

- 第5段落:言葉と思考の関係

- 言葉の豊かさと思考の豊かさの関連性

- 表現の模索の重要性と、それを他者と共に行うことの価値

重要語句・表現

- 媒介物(メディア):コミュニケーションを仲介するもの

- 障壁(バリア):コミュニケーションの妨げになるもの

- エコーチェンバー:同じ意見や価値観を持つ人々の中で、それらが増幅される閉じた環境

- フィルターバブル:個人の好みに合った情報だけが提供される状況

- 忖度:相手の意向をおしはかって、それに合わせること

- 権力勾配:社会的な力関係の不均衡

- トレードオフの関係:両立できない関係

- ハイコンテクスト:文脈への依存度が高いコミュニケーション

- 相貌:物事の様相、見え方

その他読み取りづらい部分

- 「権力勾配」の意味:社会や組織における権力関係の不均衡を表す言葉で、弱い立場の人が強い立場の人に合わせることで生じるコミュニケーションの歪みを指します。

- 段落4の「嫁」の例:一部の集団では当たり前に使われる「嫁」という言葉が、別の集団では違和感を持たれる例を通して、自分の価値観が普遍的なものではないことに気づく過程を説明しています。

- 段落5の表現の模索:言葉を通じて思考することの重要性を説き、特に他者との対話を通じて表現を模索することが理解を深めると主張しています。

まとめ

大問1:「11ミリの二つ星」(物語文)のまとめ

今回の物語文は、視能訓練士の「僕」が視野欠損のある渉君の学校生活を観察し、書き取りの問題に対する解決策を見つけるお話です。「僕」は医学的な視点から渉君を見ていましたが、学校訪問を通じて、渉君の全人格的な価値や、クラスメイトとの自然な交流を目にし、視点が変化します。物語のクライマックスでは、枠線を濃くすることで渉君の書き取り問題を解決するという発見があり、「僕」は渉君の可能性に新たな希望を見出します。物語全体を通じて、人間を一面だけでなく全人格的に見ることの大切さというメッセージが伝えられています。

大問2:「言葉なんていらない?」(説明文)のまとめ

「言葉なんていらない?」は、「言葉を介さないコミュニケーションこそが理想的」という考えに対する批判と、言葉を通じた思考と表現の豊かさの重要性を説く説明文です。筆者は、コミュニケーションには常に障壁が存在することを認めた上で、多様な視点を獲得し、言葉を通じて思考を深めることの価値を主張しています。同質的な集団内での閉じたコミュニケーションではなく、異なる価値観を持つ人々との開かれたコミュニケーションの重要性を強調しています。