- ホーム

- 模試・塾テキスト解説

- 2025.4.27実施 四谷系 小5組分けテスト 大問3・大問4 読解問題解説

2025.4.27実施 四谷系 小5組分けテスト 大問3・大問4 読解問題解説

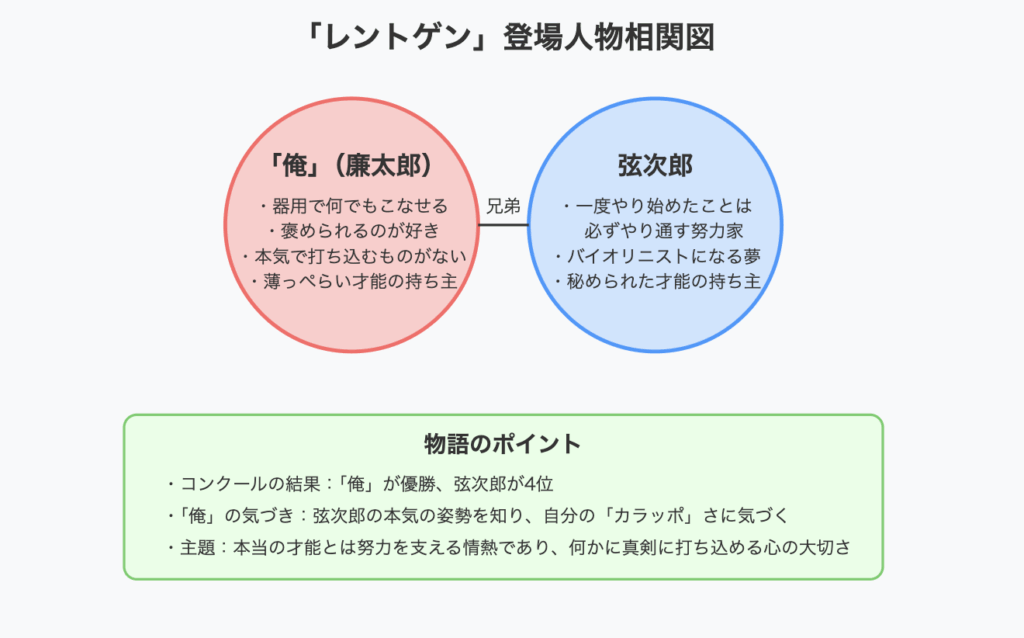

大問3:物語文「レントゲン」風野潮

バイオリンを習っている「俺」と弟の弦次郎。「俺」は才能があるとされ、弦次郎は才能より努力で頑張っていた。あるコンクールで「俺」が優勝して弦次郎が4位になった時、「俺」は偶然、弦次郎が人知れず悔し泣きしている姿を見て、弦次郎がバイオリンに懸ける情熱を初めて知る。それと同時に、自分は何にも本気で打ち込んだことがない「カラッポ」な人間だと気づく。

登場人物と人物像

- 「俺」(廉太郎): バイオリンも水泳も何でも器用にこなすが、本当に熱中するものがない少年。自分の才能を「薄っぺらい」と自覚している。「モチベーションの高さで言えば、俺は弦次郎には敵わなかった」「俺にとってバイオリンは、ほかにも幾つかある「面白い遊び」のうちの一つに過ぎなかった」

- 弦次郎: 「俺」の弟。器用ではないが努力家で、「一度やろうと思ったことは必ずやり通す」性格。バイオリニストになることを夢見て懸命に練習する。「一度自分のものにした曲は、二度と忘れることがない」「前日まで寝る間も惜しんで猛練習して」

心情表現とその変化

- 「俺」の心情変化:

- 最初は「なんとなく」バイオリンを習っている(±)

- 褒められるとうれしくなる(+)

- コンクール優勝で「友達と盛り上がっていた」(+)

- 弦次郎の泣き声を聞いて「脳天を殴られたようなショック」(-)

- 「後悔や罪悪感」を抱く(-)

- 弦次郎がバイオリンに打ち込む姿に「うらやましいと思った」(+)

- 自分が「カラッポ」な人間だと気づく(-)

- 弦次郎の心情:

- 地区予選で優勝し「大喜び」(+)

- 本選で4位になり「目をじっと見つめたまま、長いこと立ち尽くしていた」(-)

- 「にっこり笑った」(表面上+、実際は-)

- 「息を殺してすすり泣く」(-)

比喩表現とその解説

- 「★脳天を殴られたようなショック」:弦次郎の泣き声を聞いた時の衝撃を、物理的な痛みに例えて表現

- 「★薄っぺらい才能」:深みや本質がない、表面的な才能を薄い紙のようなものに例えて表現

- 「★カラッポな奴」:中身がない、空っぽの器のように情熱や目標がない人間であることを表現

主題

「本当の才能とは努力を支える情熱であり、何かに真剣に打ち込める心を持つことの大切さ」

設問解説

問三:「錯覚」の説明

- (a)の適切な言葉:エ「習得」

- 「俺」が新しい曲をすぐに習得できる才能を持っていたため

- (b)に入る言葉:早→「早い」

- 「習得が早い」ので周囲から評価された

- (c)に入る言葉:「薄っぺらい才能」

- 「俺」自身は自分の能力を表面的で深みがないと認識していた

問四:進度の差がなくなった理由

- イ「曲が難しくなって「俺」の進みが遅くなり、努力家の弦次郎が追いついてきた」が正解です。「器用」な「俺」は簡単な曲では有利でしたが、難しい曲になると努力家の弦次郎との差がなくなったことを表しています。

問六:表現技法

「息を殺してすすり泣く弦次郎の声。床に散乱している、ビリビリに破られた地区大会の表彰状。弦次郎の机に貼られていたカレンダーの、来月最後の日曜を囲んでいた赤い〇の上に大きく描かれた×じるし。」

→ ウ「体言止め」が正解です。文末を名詞で終える表現技法で、弦次郎の悔しさを印象的に表現しています。

問八:「思いがけない感情」

- 「思いがけない感情」:「バイオリンに全力で打ち込める弦次郎がうらやましいと思った」

- 「俺」が気づいたこと:「自分がどれだけカラッポな奴なのか」ということ

大問4:説明文「寿命はなぜ決まっているのか」小林武彦

文章の題名・筆者名・文章の要約

近い将来、超高齢社会と少子化が進む日本社会の課題について述べている。寿命が延びても少子化が進むと、社会の年齢バランスが崩れる。少子化の原因は社会構造や経済的事情であり、子育てと仕事の両立が難しい現状がある。筆者は、子育てをする人が社会的に不利にならず、何度でも仕事に挑戦できる社会の必要性を提言し、科学への過剰な期待ではなく、人類の好奇心と客観性を活かすことが重要だと述べている。

筆者の主張・意見

- 「子どもを産んだり育てたり、あるいはそれに関係する人が、社会的に不利になるようなことが続けば、人類の存続自体が不可能になってしまう」

- 「何度でも挑戦できる、歳をとってからも長く働ける社会を実現させることが、少子化対策には不可欠だと思います」

- 「科学に期待しすぎるのは、大きな間違いです」

- 「ヒトには好奇心があります。また、全体を見渡し、自己を客観的に捉える知性もあります」→これらをいかに使うかが人類と地球の運命を握っている

対比的な表現

- 「高齢者が増える一方で、少子化の進行はより深刻化する」

- 「仕事でキャリアを積むのに大切な時期と、出産に適した年齢が重なる」

- 「科学への過剰な期待は禁物ですが、ヒトには好奇心があります」

- 「自分より若い人は自分のかつての姿であり、自分より老いた人は自分のこれからの姿です」

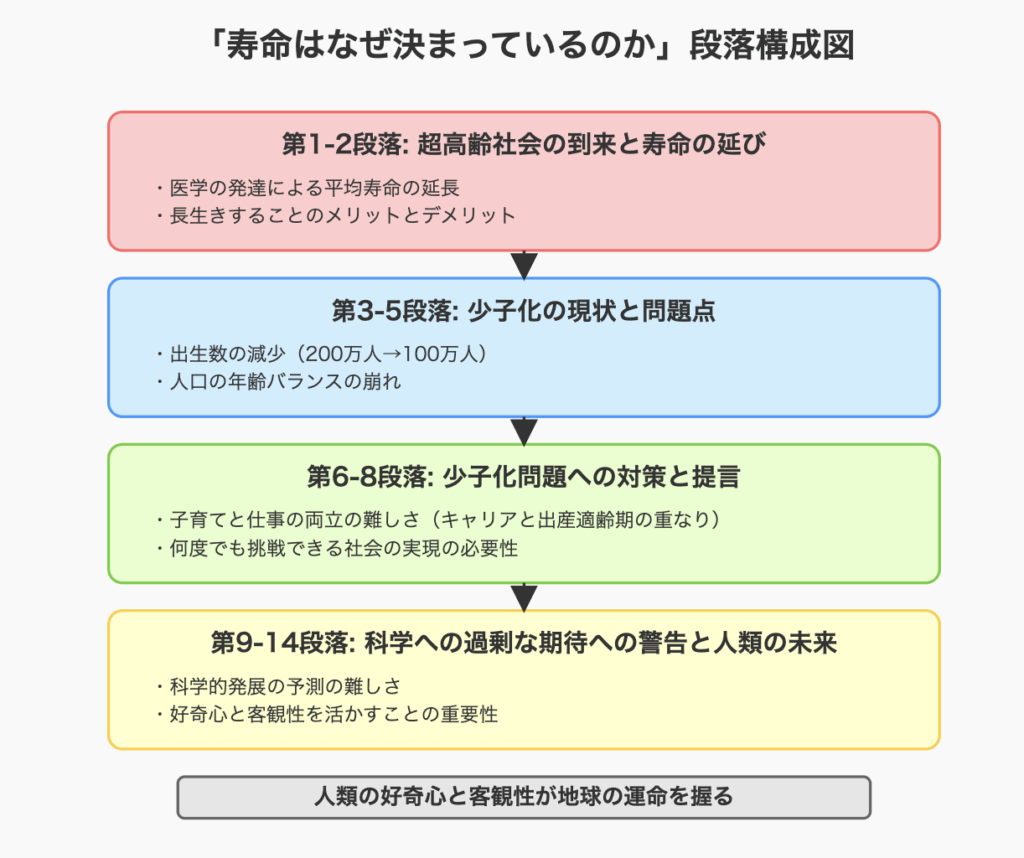

段落構成

重要語句・表現

- 「超高齢社会」「アンチエイジング」

- 「少子化」「人口減少」

- 「キャリア」「ジレンマ」

- 「マタニティー・ハラスメント」

- 「民主主義」

- 「科学への過剰な期待」

- 「好奇心」「自己を客観的に捉える知性」

設問解説

問三:高齢者増加と少子化問題

- 高齢者が増える理由:

- (a)「薬」が開発され

- (b)「アンチエイジング」の技術も発達するから

- 少子化の原因:「経済的な事情や社会の構造」

- 少子化対策として筆者が提言していること:

- イ「子どもを産んだり育てたりする人が、社会的に不利益を受けないようにすること」

- エ「子どもを持つ人がやりたい仕事に何度でも挑戦でき、高年齢まで働きやすい社会にすること」

問四:「」内の例の説明

- ウ「ほとんどの問題は科学が解決すると考えている人が多いことを示す例」が正解です。「小林先生、科学者らしくないですね」から始まる仮想的な意見を通じて、科学への過剰な期待の例を示しています。

問六:「運命」を握るもの

「ヒトの好奇心と自己を客観的に捉える知性をいかに使うか」が運命を握っていると筆者は述べています。

問七:文章の分け方

- ア:「①②/③④⑤⑥⑦⑧/⑨⑩⑪⑫⑬⑭」が最も適切です。

- 第1部:超高齢社会の説明

- 第2部:少子化問題と対策

- 第3部:科学への期待と人類の未来

まとめ

今回の組分けテスト、時間制限が厳しかった方も多い印象です。後半が難しいわけでもないのできちんと時間配分を考えて、大問3・4にそれぞれ均等に時間をかけられた受験生は比較的得点を稼ぎやすかったようです。

「レントゲン」では、主人公の「俺」が、弟の弦次郎のバイオリンに対する本気の情熱と悔しさを知り、自分自身が何にも真剣に打ち込んでこなかった「カラッポ」な人間だったことに気づく物語です。表面的な才能と深い情熱の対比がテーマとなっています。

「寿命はなぜ決まっているのか」では、超高齢社会と少子化の問題、その対策について述べられています。筆者は、子育てと仕事の両立が難しい社会構造を変え、何度でも挑戦できる社会の実現が必要だと主張しています。また、科学への過剰な期待ではなく、人類の好奇心と客観性を活かすことが人類と地球の未来を決めると結論づけています。

中学受験の国語では登場人物の心情変化や筆者の主張を的確に捉え、文章の構成を理解することが重要です。文章を読み終わった後に振り返りをする時間を取り全体像を把握する練習をしていきましょう。