- ホーム

- 模試・塾テキスト解説

- 2025.5.11実施 サピックス小5第1回サピックスオープン 国語 読解問題解説

2025.5.11実施 サピックス小5第1回サピックスオープン 国語 読解問題解説

大問2:説明文「ほくらはみんな生きている」佐々木洋

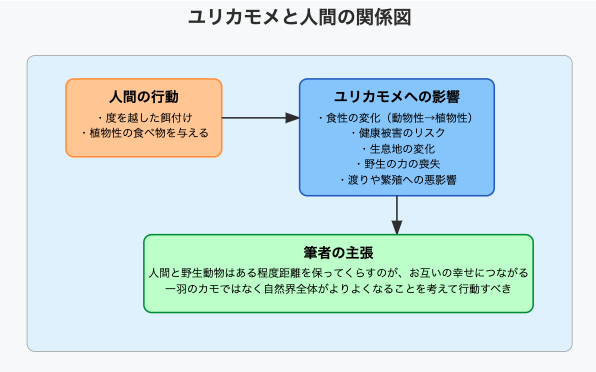

都市に住む野生動物、特にユリカモメに対する人間の過剰な餌付けが、ユリカモメの生態をどう変化させているか、またどのような問題を引き起こすかについて説明している。筆者は、人間と野生動物はある程度の距離を保って共存すべきだと主張している。

筆者の主張・意見

- 主張1: 人間による野生動物への過剰な餌付けは野生動物の生態を変化させ、様々な問題を引き起こす

- 主張2: ユリカモメに植物性の食べ物を与えることで、健康被害が生じる可能性がある

- 主張3: 過剰な餌付けはユリカモメから野生の力を奪い、渡りや繁殖に悪影響を与える

- 主張4: 人間と野生動物はお互いに一定の距離を保つことが、双方の幸せにつながる

対比的な表現

- カモたち(水面や地面に落ちたエサをとる)↔ ユリカモメ(空中でキャッチするテクニックを持つ)

- 本来の主食(動物性のもの)↔ 現在与えられているもの(植物性のもの)

- 日本での呼称(「ユリカモメ」)↔ 英名(「黒い頭をしたカモメ」の意味)

- エサやりをする人間の意図(善意・かわいがる気持ち)↔ 結果(ユリカモメを苦しめる)

「ほくらはみんな生きている」の設問解説

問一:A〜Cにあてはまることば

- A:「でも」(ウ) – 美しいユリカモメの姿を認めつつも、餌付けはよくないという対比

- B:「まず」(イ) – ユリカモメの生態変化の具体例を挙げる際の順序を示す語、そのうしろの「次に」に注目

- C:「また」(オ) – 野生生物が人間からうつされる病気の例に続く、別の例を示す語

問三:野鳥に関心のない人たちがユリカモメに食べ物をあげている理由

- 「ユリカモメへのエサやりが、ブームになっているということ」が正解

- 本文に「ユリカモメに対するエサやりが、ちょっとしたブームにさえなっています」と記載されている

問四:食性の変化に対する筆者の感想

- 「食性の変化や植物性の食べ物に含まれる成分によって、ユリカモメが健康を害する恐れがあるので危機感を抱いている」が正解

- 筆者は塩分や添加物の影響に言及している

問五:ユリカモメのプライドについての筆者の感想

- 「夜は必ず海辺で体を休める」が正解

- 「今のところ、どこの場所でも、日没ごろにはきちんと海のほうへ帰っていくようです」と記載されている

問六:「じゅうぶんな食べ物を見つけてこられる」ことができない理由

- 筆者は、人間からエサをもらうことに慣れてしまったユリカモメの若鳥が、人間のいない場所で自力でエサを見つける能力を失っているのではないかと考えられるから。

問八:野生動物との接し方についての筆者の考え

- 筆者は、人間と野生動物はお互いに一定の距離を保つべきだと考えている

- その理由は、距離が近すぎると双方に悪影響があるため(人間は病気や被害、野生動物も病気や事故の危険性)

大問4:物語文「みつあみ」橋口さゆ希

母親を交通事故で亡くした芹奈と、その親友である萌恵の物語。芹奈は表面上は冷静さを保とうとするが、母親が最後に編んでくれた三つ編みをほどけないままにしていた。クラスメイトとのやり取りを通じて、芹奈は自分の気持ちと向き合い、最終的には萌恵の助けを借りて三つ編みをほどき、新しい髪型にする。

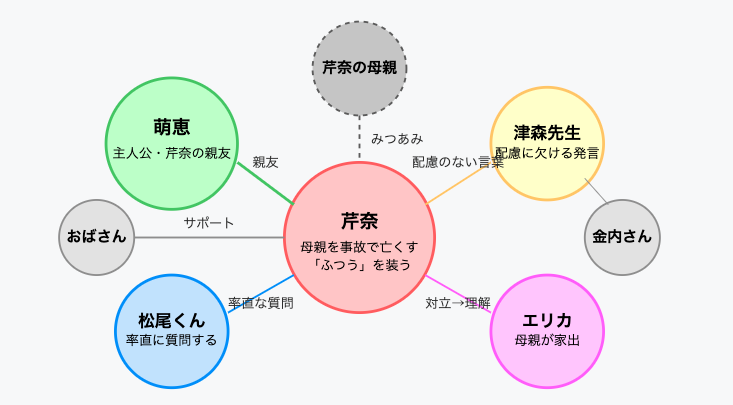

登場人物と人物像

- 萌恵(「わたし」・主人公): 芹奈の親友。思いやりがあり、芹奈を心配している。どう接すればよいか悩む。

- 芹奈: 母親を交通事故で亡くした少女。表面上は冷静に振る舞い、「ふつう」でいようとしている。実は悲しみを抑え込んでいる。

- 松尾くん: クラスメイト。率直に質問する。特別扱いせずに芹奈に接する。

- 津森先生: クラスの先生。配慮に欠ける発言をする。

- 金内さん: クラスメイト。先生に同調する姿勢を見せる。

- エリカ: クラスメイト。母親が家を出て行った経験を持つ。率直に芹奈の髪について指摘する。

- 芹奈のおばさん: 芹奈の母親の姉。芹奈の家を手伝っている。

心情表現とその変化

- 芹奈の心情変化:

- 最初(−):感情を抑え込み、「ふつう」を装う。「泣かないって、決めたの」

- 中盤(−):松尾くんやエリカとの衝突で感情が表に出る。「本当に死んだ人を見たことがないから、そんなこと言えるんだ!」

- 終盤(±):萌恵に本音を打ち明け、涙を流す。「ママのみつあみをずっとほどかないことが一番、『ふつう』じゃなかったね」

- ラスト(+):新しい髪型になり、前向きな気持ちになる。「わたし、なんだか明日が楽しみになってきたよ」

- 萌恵の心情変化:

- 最初(−):芹奈を心配しつつも、どう接すればよいか悩む。

- 中盤(−):先生や金内さんに対して怒りを感じる。「ずるい。はじめに言いだしたのは先生だ」

- 終盤(±):芹奈の髪について言い出せなかったことを後悔。「ごめん芹奈。髪のこと言えなかった」

- ラスト(+):芹奈の笑顔に安堵し、嬉しさと感動で涙を流す。

比ゆ表現とその解説

- ★「二人の世界のあいだに線を引いてしまっていた」:萌恵が芹奈との間に心理的な壁を作ってしまったこと

- ★「立ち止まったら悲しい気持ちに追いつかれちゃう」:悲しみから逃げようとする芹奈の心情

- ★「幸せだった思い出につかまえられて、先に進めなかった」:芹奈が過去の幸福な記憶に縛られている状態

主題

この物語は、「喪失と向き合うことの大切さ」と「相手を思いやる気持ちの表し方」がテーマです。芹奈は母親の死という現実から目を背け、「ふつう」を装おうとしますが、結局は悲しみと向き合い、受け入れることで前に進めるようになります。また、相手を思いやる気持ちがあっても、その表現方法によっては相手を傷つけてしまうという、人間関係の難しさも描かれています。

重要語句・表現

- 「ふつうでいてほしい」:芹奈が萌恵に頼んだこと。特別扱いされたくない気持ちの表れ

- 「みつあみ」:母親の最後の形見であり、思い出のシンボル

- 「泣かないって、決めたの」:悲しみから逃げる芹奈の姿勢

- 「立ち止まったら悲しい気持ちに追いつかれちゃう」:前向きでいようとする芹奈の心情

- 「二人の世界のあいだに線を引いてしまっていた」:萌恵の後悔

- 「みんなやさしくて、みんな少し間違える」:人の思いやりが時に裏目に出ることの表現

設問解説

問一:萌恵が芹奈に聞き返すのをためらった理由

- 「お弁当作りの話で家族の話題はさけられないので、母親を亡くした芹奈を傷つけると思ったから」が正解

- お弁当作りは家族の協力を前提としており、母親を亡くした芹奈に触れてほしくないトピックだと萌恵は考えた

問二:芹奈が松尾くんにちゃんと答えた理由

- 「特別な事情を抱える自分を心配したり同情したりせず、自然に接してくれたから」が正解

- 芹奈は「心配で声をかけてくる人にはそっけないのに、松尾くんにはちゃんと答えた」と対比的に描かれている

問四:萌恵が先生を「ずるい」と思う理由

- 萌恵は、最初に芹奈を傷つける言葉(「天国のお母さん」)を言いだしたのは先生なのに、あとになって自分は関係ないかのようにお説教をしていることに対して「ずるい」と感じている

問五:芹奈がエリカに言い返したときの気持ち

- 「母親を亡くした自分とエリカとでは置かれた状況が異なるのに、無神経に同列に語るので不快に思っている」が正解

- 芹奈は「いなくなるのと、死んじゃうのとはぜんぜん違うから」と明確に区別している

問六:萌恵が芹奈にあやまっていること

- 萌恵は芹奈の髪が崩れていることに気づいていたのに、その事実に触れられなかったことをあやまっている

- 萌恵は芹奈と自分の間に心理的な壁を作ってしまっていたことを後悔している

問七:芹奈が「ふつう」にすると決めた理由

- 「泣くことで母親の死というつらい現実を意識してしまうと、思い出にすがってしまい、今を生きることができなくなるから」が正解

- 芹奈は「立ち止まったら悲しい気持ちに追いつかれちゃう」と表現している

問八:芹奈にとってのみつあみの意味

- 「亡くなった母親とのつながりを感じられるもの」が正解

- 芹奈にとってみつあみは「事故にあった日の朝に、ママが編んでくれたまま」の、母親との最後のつながり

問九:最後に萌恵の涙があふれた理由

- 芹奈が前向きになり、明日の遠足を楽しみにする様子を見て安堵したことと、芹奈の心の変化に感動していることを盛り込む

読解のポイント

説明文読解のコツ

- 段落の構成を把握する: 導入→本論→結論の流れをつかむ

- 筆者の主張を見つける: 「べきだ」「重要だ」「~と思う」などの表現に注目

- 対比表現を見つける: 「しかし」「一方」などの接続詞と前後の内容を確認

- 具体例と抽象的なまとめの関係をつかむ: 「つまり」「このように」の後に続く内容に注目

- 問題提起と解決策を整理する: 筆者が何を問題視し、どう解決すべきと考えているか

物語文読解のコツ

- 登場人物の人物像を把握する: 言動や描写から性格を読み取る

- 心情変化のきっかけを見つける: 感情が変わる場面とその理由を理解する

- 比ゆ表現の意味を考える: たとえを使った表現が何を伝えようとしているのかを考える

- 対立と解決のプロセスを追う: 登場人物間の対立とその解消の過程を理解する

- 主題(作者の伝えたいこと)を考える: 物語全体を通して何を伝えようとしているのか

まとめ

「ほくらはみんな生きている」では野生動物と人間の適切な距離感が、「みつあみ」では喪失を経験した人への接し方が描かれています。どちらも、善意や思いやりが必ずしも相手のためにならない場合があることを示している点が共通しています。

中学受験の国語では、このような筆者の主張や登場人物の心情を正確に読み取る力、そして文章の構成を理解する力が試されます。特に「なぜそう思ったのか」「なぜそう行動したのか」という理由を問う問題に注意して、文章の根拠を探しながら読む習慣をつけましょう。