- ホーム

- 模試・塾テキスト解説

- 2025.6.29実施 四谷大塚 合不合判定テスト第2回 国語 徹底解説

2025.6.29実施 四谷大塚 合不合判定テスト第2回 国語 徹底解説

今回は、四谷大塚の合不合判定テスト第2回の国語を詳しく解説していきます。現代社会の重要なテーマを扱った良問が出題されました。じっくり読み解いていきましょう。

大問1 物語文「オリオンは静かに詠う」村崎なぎこ

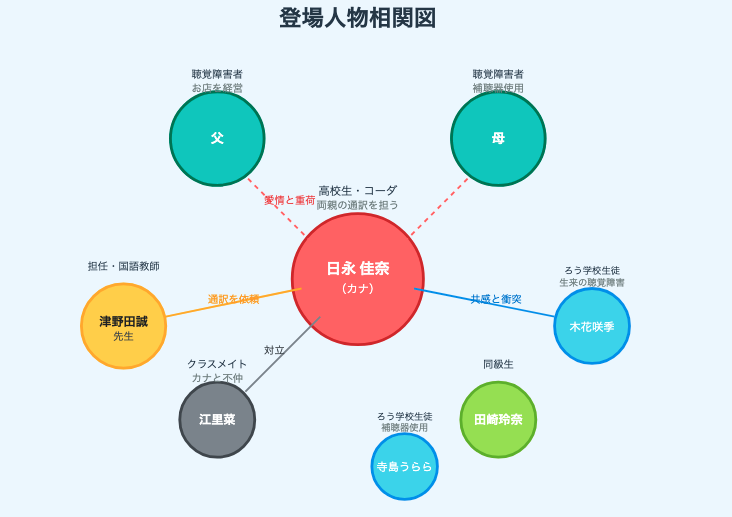

聴覚障害のある両親を持つ高校生の日永佳奈(カナ)が主人公の物語です。カナは「コーダ(CODA:Children of Deaf Adults)」と呼ばれる、聴覚障害者の親を持つ健聴者の子どもです。

幼い頃から両親の手話通訳を担ってきたカナは、学校でも若草ろう学校との交流会で通訳役を任されます。しかし、聴覚障害者をからかうクラスメイトや、「当たり前」のように通訳を頼んでくる周囲の人々に疲れを感じていました。

交流会での出来事をきっかけに、これまで抑え込んできた感情が爆発。母親と初めて本音で向き合い、お互いの思いを確認し合うことで、新たな一歩を踏み出す物語です。

登場人物と人物像

主な登場人物の詳細

- 日永佳奈(カナ) – 主人公

- 高校生で、聴覚障害者の両親を持つコーダ

- 幼い頃から両親の手話通訳を担当

- 責任感が強く、両親を守ろうとする一方で、その重荷に苦しんでいる

- 本心を「ヴェール」で覆い隠して生活している

- カナの父母

- 両親ともに聴覚障害者でお店を経営

- 母は補聴器を使用(サイレン程度の大きな音は聞こえる)

- カナを深く愛しているが、無意識に通訳に頼りがち

- 津野田誠先生

- カナの担任で国語教師

- 大学を卒業したばかりの若い先生

- 女子生徒からアイドル扱いされている

- 江里菜

- カナのクラスメイトで、関係は良くない

- 聴覚障害者の発語を真似してからかう

- 津野田先生の前では良い子ぶる二面性がある

- 木花咲季

- 若草ろう学校の生徒

- 生来の聴覚障害者(補聴器なし)

- 「きらきら」を星が出す音だと誤解している

心情表現とその変化

心情表現の詳細分析

マイナスの感情(怒り・苦しみ)

- 「払い除けたくなった」- 視線への不快感

- 「ひたすら機嫌が悪かった」- イライラの蓄積

- 「一番腹が立った」- 江里菜への怒り

- 「アホらしい」- 呆れと怒り

- 「腐り、毒と化していた澱」- 長年溜め込んだ負の感情

中間・複雑な感情

- 「刺すような視線」「チクリと」- 木花さんからの鋭い指摘への反応

- 「目をそらした」- 動揺と自己防衛

- 「気づかれなくていい。でも気づいてほしい」- 矛盾する願望

プラスへの転換

- 「目を拭いながら頷いた」- 理解と受容

- 「温かい『何か』」- 愛情の再確認

- オリオン座への思い – 希望の象徴

比喩表現とその解説

- 「ヴェール」

- カナが本心を隠すために使っている心の防御壁

- 「引っ掛かる」→「かぎ裂き」→「完全に引き裂かれた」と段階的に破れていく

- 「ぷちん、と縛りつけていた紐が切れた」

- 感情を抑圧していた限界が来たことの表現

- 張り詰めていた緊張の糸が切れる瞬間

- 「腐り、毒と化していた澱」

- 長年溜め込んできた負の感情

- 心の底に沈殿していた苦しみ

- 「三つ星」(オリオン座)

- カナと両親の三人家族の象徴

- 「決して離れず並んだまま宙をめぐる」運命共同体

主題

この物語の主題は、**「コーダとしての葛藤と家族愛の再確認」**です。

具体的なテーマ

- 見えない重荷の存在

- 周囲からは理解されにくいコーダの苦しみ

- 「当たり前」とされることへの疲労

- 愛情と負担の両立

- 家族を愛しているからこその苦しみ

- 自己犠牲と自己実現の間での葛藤

- 対話による理解と成長

- 本音を伝えることの重要性

- 家族の絆の再確認と新たな関係性への一歩

重要語句・表現

- コーダ(CODA):Children of Deaf Adultsの略。聴覚障害者の親を持つ健聴者の子ども

- 指文字:手話の一種で、指の形で文字を表現する方法

- 口話:口の動きを読み取るコミュニケーション方法

- 三者面談:生徒・保護者・教師の三者で行う面談

- オリオン座:冬の代表的な星座。三つ星が特徴的

- 年周運動:地球の公転により、同じ星座が見える時刻が毎日少しずつ早くなる現象

設問解説

問一(正解:ウ)

聴覚障害者への露骨な差別にも、無神経な善意にも慣れており、本心を隠して平然と受け流そうとしている。江里菜のからかいと、先生からの通訳依頼の両方に対するカナの対応を読み取る問題です。

問二(正解:ウ)

昨日聴覚障害者をからかっていたのに、好きな先生の前では手話に熱心なふりをする江里菜に腹を立て、あきれている。「アホらしい」という言葉に込められた感情を理解する問題です。

問三(答え:なんでもいいから、早く)

レクリエーションに臨むカナの投げやりな気持ちを表す言葉を探す問題。「とっととやって、さっさと終わりにしよう」という心情から答えを導きます。

問六(正解:ア)

身近な聴覚障害者を助けるため自分の時間が持てない辛さを見抜かれ、哀れまれた気がしてあわてている。木花さんに内面を見透かされたカナの動揺を読み取る問題です。

問七

- 正解 エ

- 記述問題の模範解答: 大好きな両親のために手話通訳を担うのは喜びだったが、辛いという気持ちが大きくなった。しかし両親が知ったら傷つくだろうと思い、耐えろ、頑張れと自分を抑え込んできたが、もう限界だ。

問八

- A:イ(手話通訳の任を負うのは、両親ともに耳が聞こえない子どもの宿命だが、その苦しみを誰にも打ち明けられないのは辛い)

- B:オ(両親から寄せられる愛情を改めて感じ、親子の絆を実感することで心が深く安らいでいる)

大問2 論説文「生きる言葉」俵万智

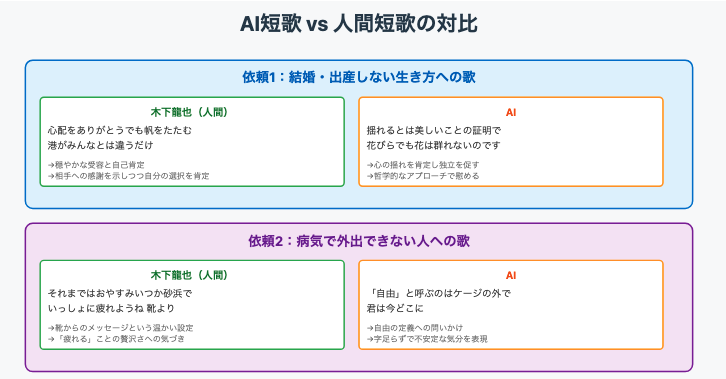

歌人の俵万智が、木下龍也の『あなたのための短歌集』を学習したAIが詠む短歌について論じた文章です。AIが依頼者のリクエストに応えて詠んだ短歌と、木下本人が詠んだ短歌を比較しながら、AI創作の可能性と限界、そして短歌における「虚構」の問題について考察しています。

筆者は初め、AIの短歌に感動する自分に戸惑いを感じますが、最終的に「その感動は、作者がAIだからといって無くなるものではない」という結論に至ります。

筆者の主張・意見

- AIの短歌に感動することへの戸惑いと受容

- 初期:「こんなにグッときてしまう自分がちょっと怖かった」

- 後期:「その感動は、作者がAIだからといって無くなるものではない」

- 短歌の本質についての考察

- 「短歌という小さな種は、受け取った人の心の中で培養されて、思いがけない花を咲かせることもある」

- 読者が参加して完成させる部分がある

- 創作における「自分の心の種」の必要性

- 木下さんも依頼に応える際、自分の心のフックを探す

- 「恩返しをする鶴は、自分の羽を織りこむからこそ、輝く布を織ることができる」

対比的な表現

主な対比構造

- 人間とAIの創作方法の違い

- 人間:自分の心の種(フック)を探してから創作

- AI:意図なく、出力された意味だけが存在

- 作品の特徴の違い

- 人間:具体的、寄り添い、穏やか

- AI:抽象的、哲学的、問いかけ

- 筆者の感情の変化

- 初期:AIに感動することへの恐れ

- 後期:作者に関係なく感動は本物だという受容

重要語句・表現

- 虚構:事実でない創作された内容

- フック:創作のきっかけとなる心の引っかかり

- ケージ:檻、閉じ込められた空間の比喩

- 一筋縄ではいかない:簡単には扱えない、複雑である

- 培養される:育てられ、発展する

- ディスる:けなす、批判する

- リスペクト:尊敬

- シチュエーション:状況

- 句またがり:短歌で句をまたいで言葉が続くこと

設問解説

問一

- ウ

- 模範解答:結婚しない、子供を産まないという生き方を選んだこと(30字以内) 「みんなとは違う港」は、一般的ではない人生の選択を比喩的に表現。

問二(正解:ア・ウ)

- ア(独創性):「ありがちな」遊ぼうね、走ろうねではなく「疲れようね」という発想

- ウ(意外性):一般的にマイナスイメージの「疲れる」を肯定的に使用

問五(正解:ウ)

型にはまらない新しい視点から自由の定義を問い直し、依頼者に違った見方を提示している。AIの哲学的アプローチを評価。

問六

- A:イ(AIには心や意図がないのに感動してしまうことに戸惑っている)

- B:ア(それ)

- C:オ(感動することは何もおかしなことではない)

問七(正解:エ)

人の死、特に身内の死は、誰もが心を大きく揺さぶられるデリケートなテーマだ。それが嘘だということになれば、受け手は感情をもてあそばれたような不快感を味わうことになる。

まとめ

今回の国語問題は、現代社会の重要なテーマを扱った良問でした。

大問1では、コーダという立場の複雑さと家族愛の深さを描いた物語文を通じて、登場人物の心情変化を丁寧に追う力が問われました。「ヴェール」や「三つ星」などの比喩表現を正確に読み取り、主人公の葛藤と成長を理解することが重要です。

大問2では、AI時代における創作の本質という最先端のテーマを扱った論説文でした。人間とAIの創作の違いを対比的に捉えながら、「感動」の本質について考える深い内容でした。

両文章とも、単なる読解力だけでなく、現代社会への理解と共感力が求められる出題でした。受験生の皆さんは、文章の表面的な理解にとどまらず、登場人物や筆者の心情に寄り添いながら読み進めることを心がけてください。

合不合に関するご相談、その他は👇こちら。