聖光学院中 2025年度過去問 国語 文章解説

大問3 物語「本が紡いだ五つの奇跡」森沢明夫

文章概要

リンク

- 小説家を辞めようとしている主人公・涼元が、自身のデビュー作「空色の闇」に救われたという編集者・津山との対話を通して、再び創作への意欲を取り戻していく様子を描いた物語。

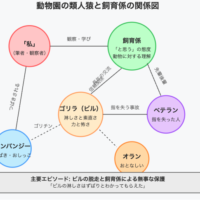

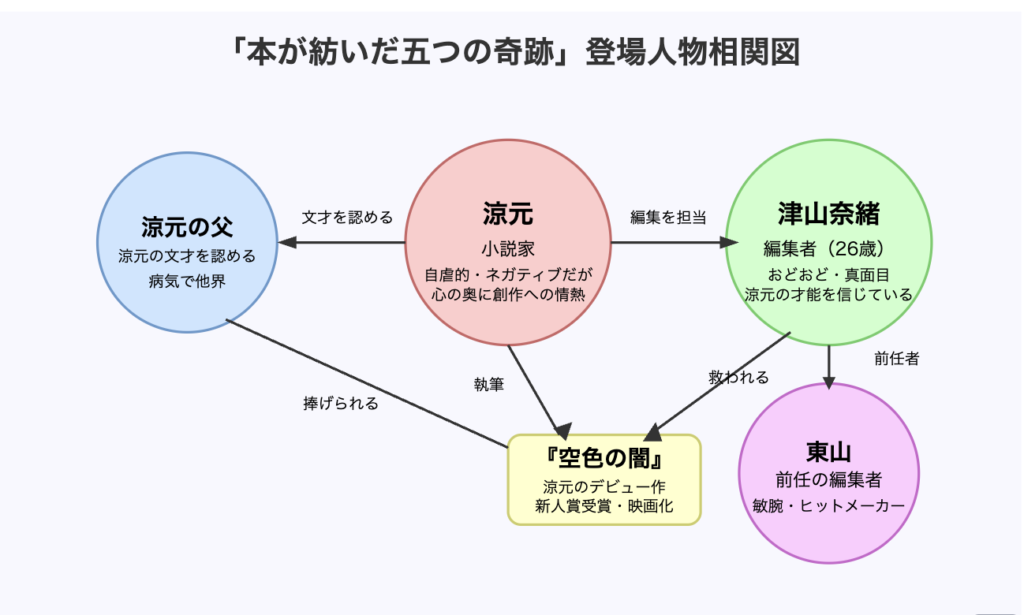

登場人物と人物像

涼元(主人公)

- 小説家として活動しているが、生活が安定しないため小説家を辞めようと考えている

- デビュー作の「空色の闇」で新人賞を受賞したが、その後はあまり売れていない

- 自虐的でネガティブな言葉を多用し、素直になれない性格

- 自分には才能がないと思い込んでいる

- 心の奥では創作への情熱を失っていない

津山奈緒(東西文芸社の編集者)

- 26歳の若い女性編集者

- おどおどした様子で自信がなく、過度に緊張しがち

- 「すみません」と頻繁に謝る

- 真面目で優しく、素直な性格

- 涼元のデビュー作「空色の闇」に救われた経験を持つ

- 涼元の才能を信じている

東山(前任の編集者)

- 東西文芸社の敏腕編集者

- ヒットメーカーと評されるが、涼元の作品は売れなかった

- スマートで威勢がよい性格(津山とは対照的)

涼元の父

- 涼元の文才を認め、励ましていた

- 病気で亡くなる

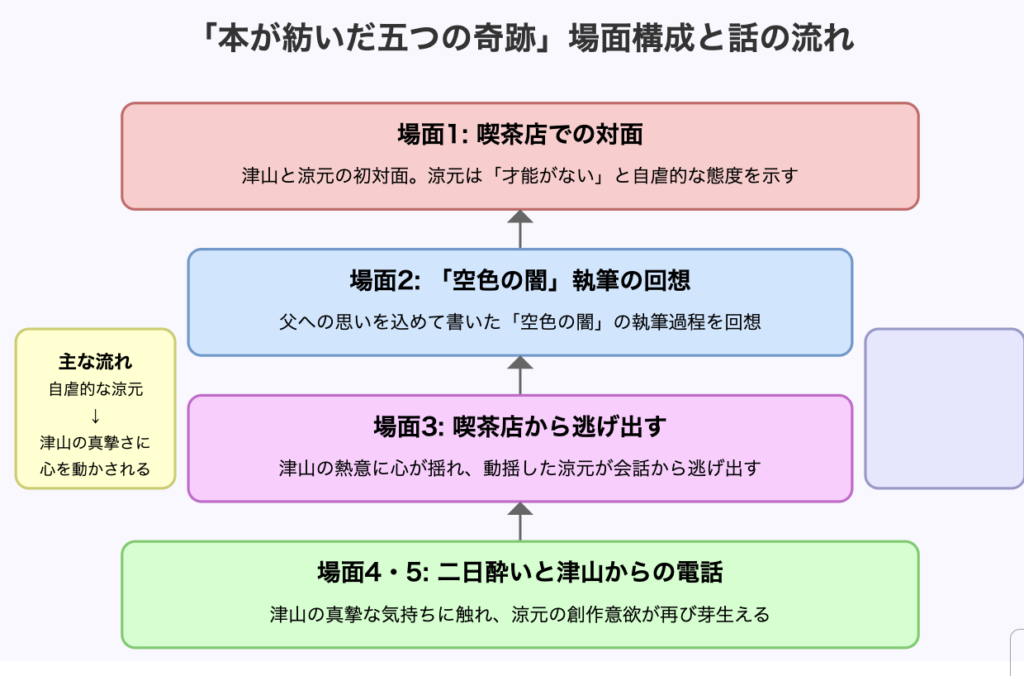

場面の変化

- ✓ 喫茶店での対面場面:津山と涼元の初対面の打ち合わせ

- ✓ 過去への回想場面:〈「空色の闇」を執筆した経緯〉

- ✓ 喫茶店から逃げ出す場面:涼元が会話から逃げ出す

- ✓ アルバイト先への電話場面:涼元が嘘をついてバイトを休む

- ✓ 自宅での電話場面:二日酔いの涼元に津山から電話がかかってくる

心情表現とその変化

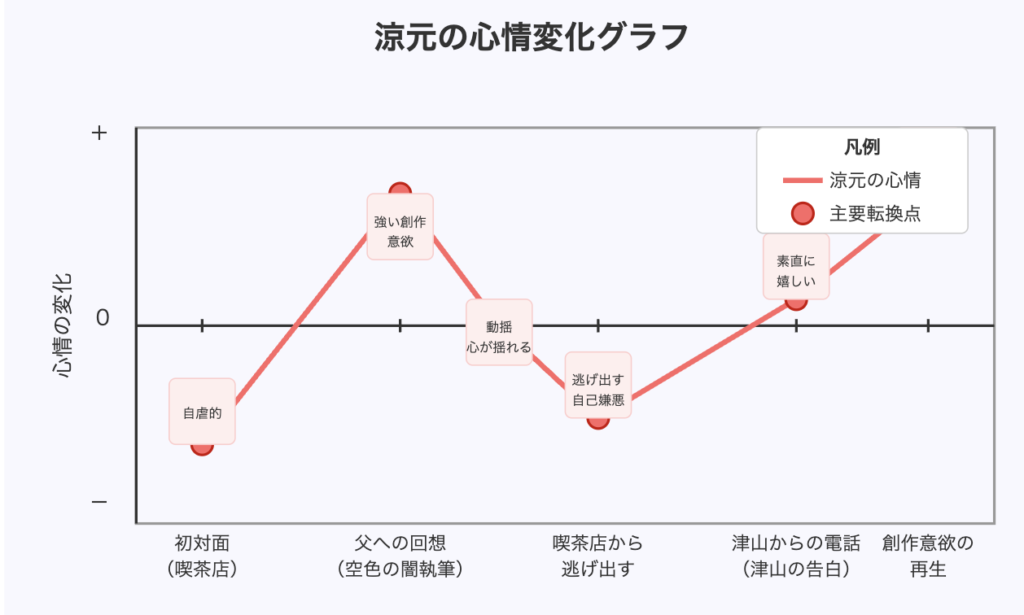

涼元の心情変化

- 最初:(−)「自分には才能がない」と自虐的、編集者に対して意地悪な態度

- 回想時:(+)父への思いを形にしたいという強い創作意欲

- 津山の真摯な態度に触れて:(−/+)「ざわつき」「動揺」を感じる(心が揺れ始める)

- 津山の告白を聞いて:(−/+)「素直に嬉しい」と感じつつも、素直になれない

- 最後:(+)「ニンマリと笑っている自分に気づいた」(創作意欲が再び芽生える)

津山の心情

- 最初:(−)過度に緊張し、おどおどしている

- 涼元の才能について語るとき:(+)熱意を持って語り、切実な目で訴える

- 自分の過去を告白するとき:(+)声に張りが出て、積極的になる

比喩表現とその解説

- ★ 「毛細血管までびっしりと泥が詰まったような倦怠感」 → 二日酔いの辛さを、体の隅々まで泥が詰まったような重い感覚として表現

- ★ 「冷たい風に凍えた街は、やっぱりどこか灰色がかって見えた」 → 主人公の暗い気持ちが、街の風景にも投影されている

- ★ 「未来を恐れて動き出せずにいる人に、そっと寄り添い、背中をさすりながら」 → 小説の役割を、不安な人に寄り添う人間のようにたとえている

主題

物語全体を通じて、「言葉の力と創作の意義」という主題が描かれている。

- 創作の力とその影響力: 一人の読者を救った小説が、また別の誰かを救う可能性があること

- 本当の才能とは何か: 売れることだけが才能ではなく、読者の心に届く力こそが才能であるという気づき

- 心の葛藤と成長: 素直になれない主人公が、自分の才能と向き合い、再び創作への意欲を取り戻していく過程

重要語句・表現

- 「執筆」(しっぴつ): 文章や本を書くこと

- 「敏腕」(びんわん): 仕事がとても上手で手際のよいこと

- 「クドい」(くどい): しつこい、うるさいと感じるほど同じことを繰り返すこと

- 「自虐」(じぎゃく): 自分自身をわざと悪く言ったり、いじめたりすること

- 「卑下」(ひげ): 自分を必要以上に低く評価すること

- 「駄目押し」(だめおし): すでに決まっていることをさらに確実にするためのひと押し

- 「節穴」(ふしあな): 物事を見る目がないこと(本文では「編集者としての彼女の目が節穴なのかどうか」)

- 「余命宣告」(よめいせんこく): 医者から患者に残された命の期間を告げること

- 「手向ける」(たむける): 亡くなった人のために供え物をすること(本文では「空に手向ければ」)

- 「無慈悲」(むじひ): 思いやりがなく冷たいこと

- 「大袈裟」(おおげさ): 実際よりもずっと大きく言ったり表現したりすること

- 「まくしたてる」: 一度に早口でたくさんのことを言うこと

読み取りづらい部分

- 「空色の闇」という小説のタイトルの意味:主人公が父の死に直面して書いた小説で、空(天国)へ向けた思いが込められている。「空色」(希望・明るさ)と「闇」(死・悲しみ)という矛盾した言葉の組み合わせが、生と死、悲しみと希望の両面を象徴している。

- 最後の「ありがとう——。」という言葉:涼元が声に出さずに口だけで言ったこの言葉は、津山の熱意と真摯さに心を動かされ、再び小説を書く気持ちになったことへの感謝の表れ。表面上は冷たく突き放しながらも、心の中では感謝と創作への意欲が芽生えている。

大問4「見えないキノコの勤勉な日々」永井佳子〈随筆文〉

文章概要

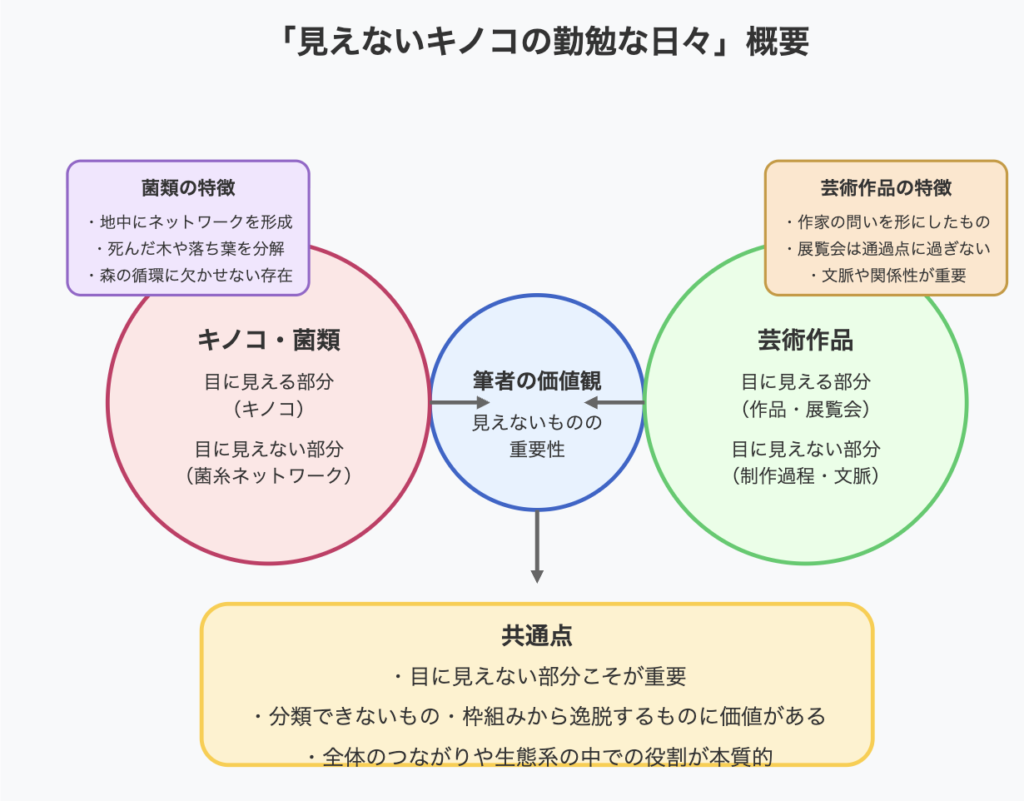

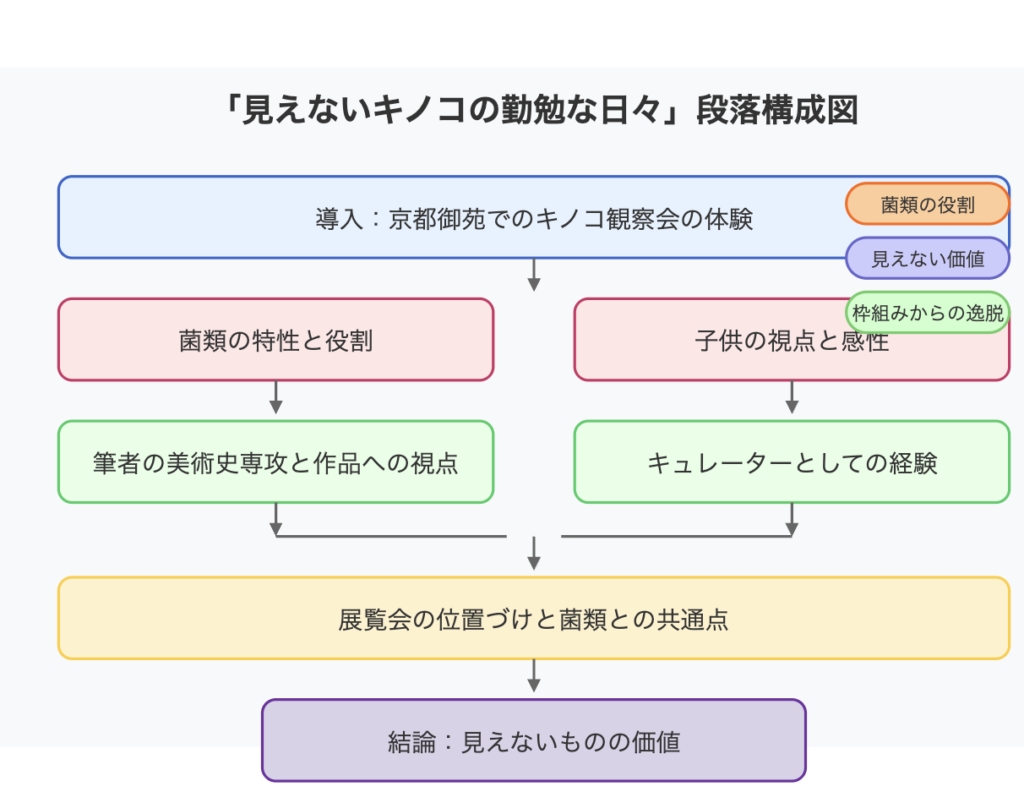

- 筆者がキノコ観察会に参加する中で、キノコ(菌類)の性質と自身のキュレーターとしての仕事の共通点を見出し、目に見えない部分の重要性を考察した随筆文。菌類が森の生態系を支えるように、芸術作品の背景にある見えない文脈や繋がりを大切にする筆者の価値観が描かれている。

筆者の主張・意見

- 目に見えない部分(菌糸のネットワーク)こそが重要である

- 分類できないもの・枠組みから逸脱するものにこそ価値がある

- 作品は「問い」を形にしたもので、展覧会は通過点に過ぎない

- 形あるものよりもプロセスや繋がりの方が本質的な価値を持つ

対比的な表現

- 「菌類の目に見える部分(キノコ)」と「目に見えない部分(菌糸ネットワーク)」

- 「子供たちの視点」と「大人の視点」

- 「作品(結果)」と「制作プロセス(過程)」

- 「分類・カテゴリー化」と「枠組みからの逸脱」

比喩表現

- 「キノコは《菌類仕事中》の目印のようなものである。」(23-24行目)

- 「…混沌とした暗闇のなかにかすかに見える淡い光の道筋を追いながら、手探りでその思いを形にしていく。」(67-69行目)

- 「まるで現場にしかない不確かさからエネルギーを得るかのように。」(93-94行目)

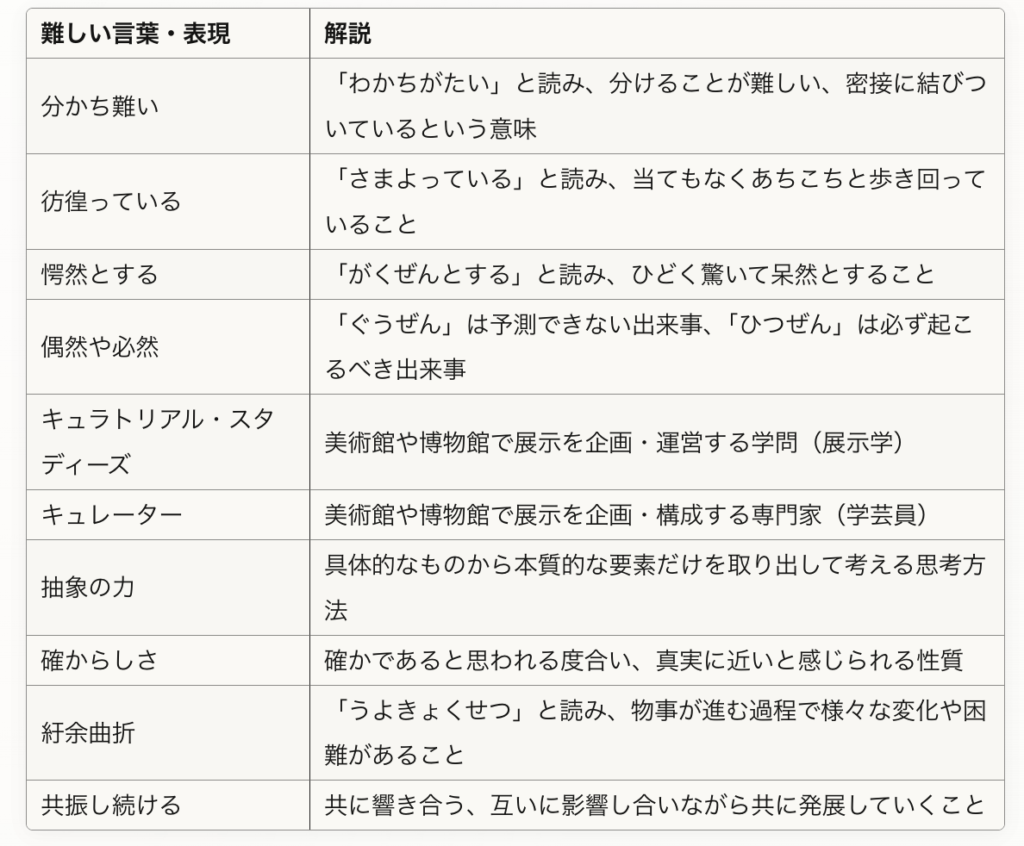

重要語句・表現

その他読み取りづらい部分の解説

筆者のキュレーターとしての視点

筆者は美術史を専攻し、キュレーターとして働いた経験から、芸術作品を単体で評価するのではなく、作品が生まれた背景(作家の生き方、時代、社会、環境など)を含めて捉えることの重要性を説いています。これは菌類が単体で存在するのではなく、森全体の生態系の中で重要な役割を果たしているという視点と重なります。

「…もどき」というキノコの名前について

科学的な分類に当てはまらないキノコに「〇〇もどき」という名前が付けられることが、筆者の「枠組みにとらわれない」という価値観と結びついています。筆者は既存の枠組みから逸脱するものにこそ価値があると考えており、それは芸術作品についても同様です。

展覧会の位置づけ

筆者は展覧会を「通過点」と捉え、作品制作のプロセスや試行錯誤こそが本質的な価値を持つと考えています。これは菌類についても同様で、目に見えるキノコ(成果)よりも、目に見えない菌糸のネットワーク(プロセス)が重要であるという考え方が示されています。

聖光学院中対策についてお問い合わせは👇こちらまで。