海城中 2025年度 一般第1回 過去問 国語 文章解説

大問1:「革命前夜」小川哲 〈物語文〉

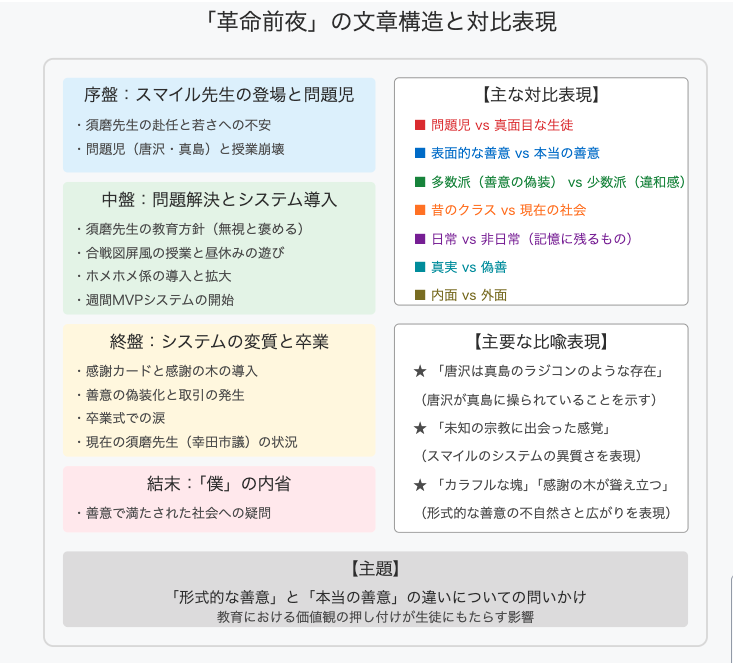

文章概要

- 小学校6年生のクラスを担当した若い教師「須磨先生」(通称スマイル)が、問題児のいる崩壊したクラスを立て直していく過程と、そのクラスに「ホメホメ係」や「感謝カード」などのシステムを導入した結果、表面的には良くなったように見えるが実際は善意の偽善化が進んでいく様子を、「僕」の視点から描いた物語文です。

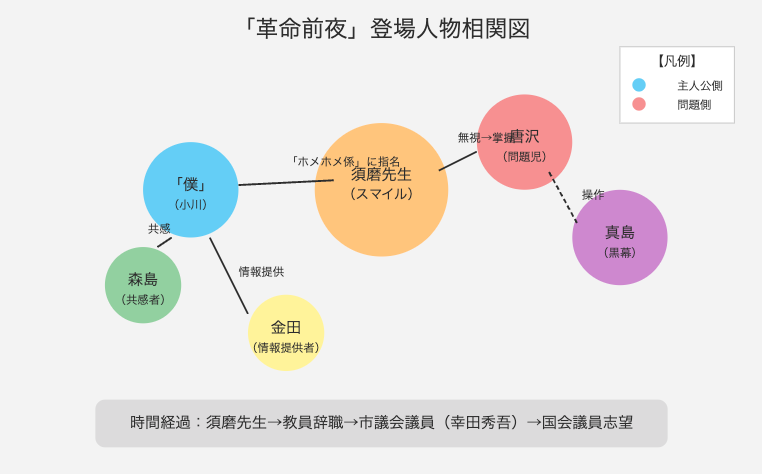

登場人物と人物像

- 「僕」(小川): 主人公。真面目すぎず問題児でもない中間的な立場。善意の偽装に違和感を覚え、クラスの雰囲気に馴染めない少数派。

- 須磨先生(スマイル): 若く幼い顔立ちの新任教師。問題児を無視して良い生徒に目を向ける独自の教育方針を持つ。現在は市議会議員の幸田秀吾。

- 唐沢: 元々の問題児。当初は授業を妨害していたが、スマイルの影響で次第に変化。

- 真島: 元々は真面目だったが反抗し始め、唐沢を操って授業を妨害する。

- 森島: 「僕」と同様にクラスの雰囲気に馴染めない生徒。

- 金田: サッカー部の仲間で、のちに「僕」に須磨先生の現在について教えてくれる。

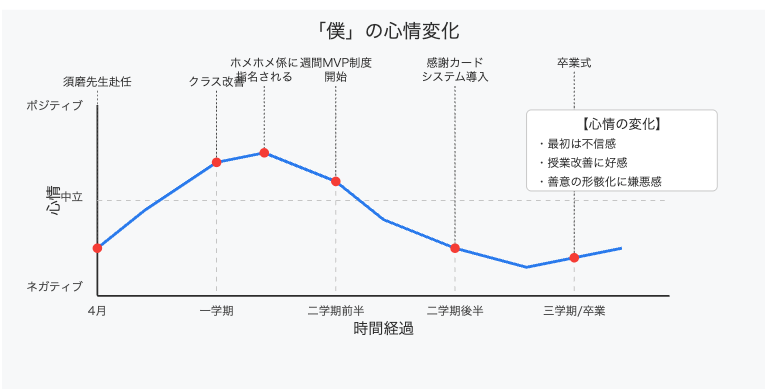

心情表現とその変化

- 「こんなに若い先生が僕たちのクラスを受け持つのは無理だ」(-):最初は須磨先生に対して不信感を持つ

- 「僕がもっとも気に入っていたのが…」(+):須磨先生のルールで授業が楽しくなる

- 「どこか名誉であるような気もして」(+):ホメホメ係に指名されて少し誇らしい

- 「僕がスマイルに苦手意識を覚えはじめたのはそのころからだった」(-):クラスの雰囲気の変化に違和感を覚える

- 「気持ちの悪いシステム」「気持ち悪さに拍車をかけている」(-):感謝カードシステムへの嫌悪感

- 「存在感も消えていった」(-):システムに加わらない自分たちの疎外感

- 「もはや「感謝」とはなんなのかよくわからなくなっていた」(-):価値観の混乱

比ゆ表現とその解説

- ★「唐沢は真島のラジコンのような存在」:唐沢が真島に操られていることを機械的に動く玩具に例えている

- ★「未知の宗教に出会ってしまったような感覚」:スマイルのシステムが宗教的な熱狂を生み出していることを表す

- ★「カラフルな塊が教室の後ろに掲示され続けていた」:形だけの感謝カードの不自然さを塊に例えている

- ★「感謝の木が聳え立つ」:善意の形式化が社会全体に広がる様子を巨大な木に例えている

主題

「形式的な善意」と「本当の善意」の違いについての問いかけ。表面的な良さや調和を求めるあまり、善意が形骸化・偽善化していく危険性を描いている。また、教育における価値観の押し付けが生徒にもたらす影響も描かれている。

重要語句・表現

- 「白けた雰囲気」:熱気や興奮が冷めてしまった状態

- 「唐沢は真島のラジコンのような存在」:唐沢が真島に完全に操られていること

- 「虚飾」(きょしょく):外見だけを飾り立てること

- 「常態化」(じょうたいか):普通の状態になること

- 「寡占状態」(かせんじょうたい):少数の人だけが独占している状態

- 「崇拝」(すうはい):深く敬い尊ぶこと

- 「掌握」(しょうあく):しっかりと把握し、自分の思い通りにすること

- 「多幸感」:幸せな気持ちがあふれる感覚

読み取りづらい部分

- 時間の流れ: 現在(「僕」が大人になった時点)から過去(小学6年生の時)を振り返る構成になっている。最後の「小説家」への言及から「僕」は大人になって小説家になったことが推測できる。

- スマイルの教育方針: 最初は問題児を無視するという形でクラスを立て直すが、徐々に「ホメホメ係」や「感謝カード」を通じて生徒を操作するようになり、表面的な善意が広がる一方で、裏では偽善的な行動が常態化している。

- 「僕」の葛藤: 「僕」はスマイルの方針に従いながらも違和感を覚え、次第に疎外感を感じていく。最後の部分で「善意で満たされた社会に、正しく入っていけるだろうか」と問いかけるのは、理想と現実のギャップに苦しむ「僕」の内面を表している。

大問2:『句点に気をつけろ』尹雄大〈説明文〉

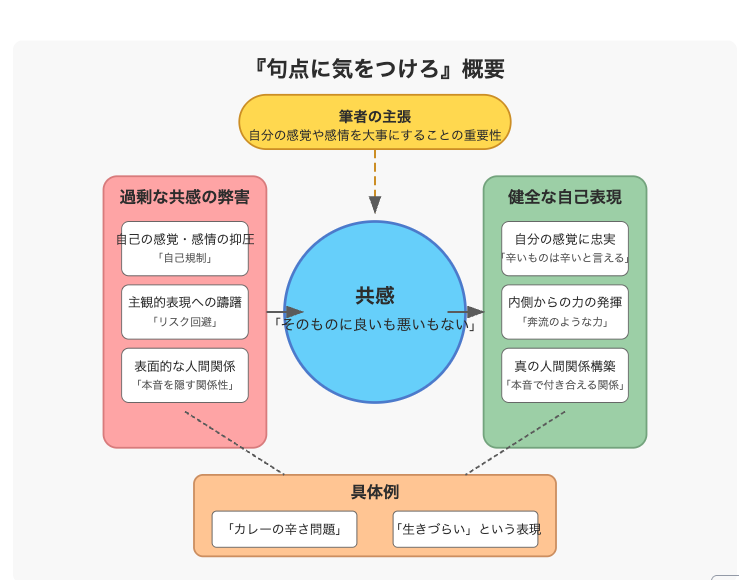

文章の概要

リンク

- 要約:筆者が高校での課外授業で「コミュニケーション能力」について講義した体験を通して、現代社会における「共感」の在り方について考察する説明的文章。「カレーの辛さ問題」という例を用いて、自分の感覚や感情を素直に表現することの大切さと、過剰な共感が自己表現を妨げている現状を指摘している。

筆者の主張・意見

- 共感そのものに良し悪しはないが、過剰な共感重視が「主観的に物事を捉え、考え、行動する」ことの妨げになっている

- 自分の感覚や感情に根ざした本音の表現を制限することで、内在する力を発揮できなくなっている

- 自分の内側を知ることの大切さ、自分の感覚や感情を大事にすることの重要性

対比的な表現

- 「客観的に物事を捉える」vs「主観的に物事を捉え、考え、行動する」

- 「共感して滑らかに話せてしまう」vs「自分の内側から溢れ出る力」

- 「他人と握手すること」vs「求められた手をはね除けること」

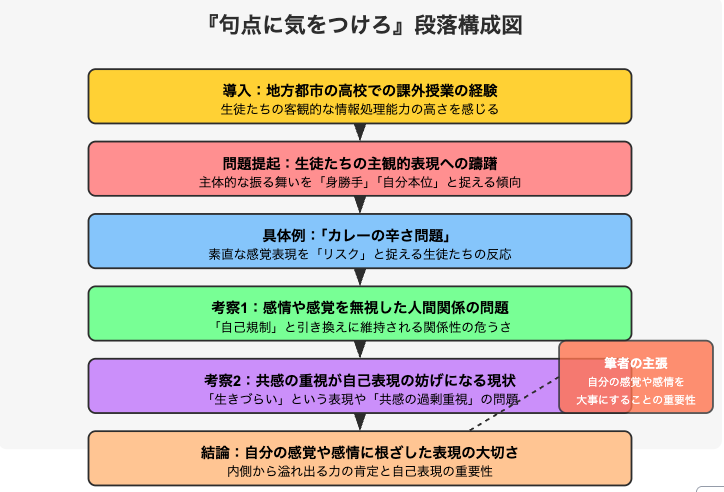

段落構成

- 導入:地方都市の高校での課外授業の経験

- 問題提起:生徒たちが主観的に物事を捉え行動することに躊躇する様子

- 具体例:「カレーの辛さ問題」と生徒たちの反応

- 考察1:自己の感情や感覚を無視した人間関係の維持の問題点

- 考察2:共感の重視が自己表現の妨げになっている現状

- 結論:自分の感覚や感情に根ざした表現の大切さ

重要語句

- フリーズ(3段落):固まって動けなくなること。ここでは「主観的に物事を捉え、考え、行動することに対して立ち止まってしまう」という意味で使われています。

- 奔流(19段落):激しく流れる水の勢い。ここでは感情が強く湧き上がる様子を例えています。

- 内在(20段落):内側に存在すること。

- 逸脱(21段落):決まった道筋からはずれること。

- 隠れ蓑(21段落):自分の本当の姿を隠すために使うもの。動物が身を隠すための蓑(みの)から来た表現。

難しい表現

- 「客観的に物事を捉え、予想される結果を先回りして考え、何をすべきかを瞬時に理解する」(1段落)

- 自分の感情や考えを抜きにして、冷静に状況を分析し、将来起こりそうなことを事前に予測して、取るべき行動をすぐに判断する能力のこと。

- 「生徒のウナリ、ゴニョゴニョ、口調の揺らぎ」(7-12段落)

- 生徒が自信をなくしたり、混乱したりしたときに見せる態度の変化を表現している箇所。「うーん」と考え込む様子、はっきりと言えずにもごもごする様子、今までの堂々とした話し方が変わってしまう様子を描写しています。

- 「自己規制をハタラかせる」(13段落)

- 自分自身に厳しい制限をかけること。ここでは、自分の本当の気持ちを抑えて社会に適応しようとする行為のこと。

- 「ある種の自傷行為」(13段落)

- 自分を傷つける行為のこと。ここでは「自分の感情や感覚を無視することが自分自身を傷つけている」という意味で使われています。

- 「過剰な共感が足枷になっている」(16段落)

- 他人の気持ちを理解しようとする「共感」が、逆に自分の本当の気持ちを表現する邪魔になっているという意味。「足枷」とは、足につける鎖のことで、自由に動けなくすることを表しています。

その他読み取りづらい部分

- 「カレーの辛さ問題」の意味

- 筆者が例として挙げている「カレーの辛さ問題」は、自分の本当の感覚(辛いと感じること)を正直に伝えるべきか、人間関係を円滑に保つために相手に合わせるべきかという葛藤を表しています。筆者はこの例を通して、「辛い」という単純な感覚さえも素直に表現できない現代の人間関係の問題点を指摘しています。

- 「共感」に対する筆者の考え

- 筆者は「共感そのものに良いも悪いもない」と述べており、共感自体を否定しているわけではありません。しかし、共感が過剰に重視される結果、自分の感覚や感情を抑え込み、本音を言えなくなっている現状を問題視しています。筆者が批判しているのは「共感」そのものではなく、共感のために自分を犠牲にする姿勢です。

- 「生きづらい」という表現について

- 筆者は「生きづらい」という表現が普及したことで、個人的なつらさを安易に言語化できるようになった反面、本当の苦しさを「共感」という言葉の中に埋もれさせてしまう危険性を指摘しています。つまり、共通の言葉で表現することで、個人固有の感覚や感情が軽視されるという問題を提起しています。

- 文章の結論部分(19-21段落)

- 筆者は「身体の奥の方から出てきそうになった、奔流みたいなの」という表現で、人間の内側から湧き上がる感情や感覚の力強さを表現しています。そして、他者からの排除を恐れて本当の気持ちを言わないのではなく、自分自身が持つ力を恐れているのではないかと問いかけています。最終的に筆者は、「無力であることを証明するために共感を隠れ蓑にしている」と述べ、社会に適応するために自分の力を抑え込んでいる現状を批判しています。

以上の解説を通して、この文章は「コミュニケーションにおける共感の在り方」と「自己表現の重要性」を考えさせる内容であることがわかります。小学6年生にとっては少し難しい概念も含まれていますが、「自分の気持ちを素直に表現することの大切さ」という主題は、中学受験生にとっても考えるべき重要なテーマです。

海城中対策に関するお問い合わせは👇こちらより。