中学受験国語における「テスト直し」の極意──成績向上のための4ステップ徹底解説!

国語が苦手な生徒さんや保護者さんから解き直しに関する悩みをお伺いすることがとても多いです。

私の持論では「国語こそ解き直しが命」。

大手学習塾で国語指導に20年携わり、多くの国語の成績アップのお手伝いをしてきた経験から

「正しい国語の解き直し」についてご紹介します。

この記事は以下のような方に役立つ内容です。

・国語の解き直しをやったことがない、あるいは解き直しはやっているが効果がでないので

正しい解き直しのやり方を知りたいという生徒さん、保護者さん。

・解き直しをするよう指示しているが生徒ごとにやり方がバラバラ。どのように解き直し指導を

するべきか迷っている国語講師の方。

【はじめに】

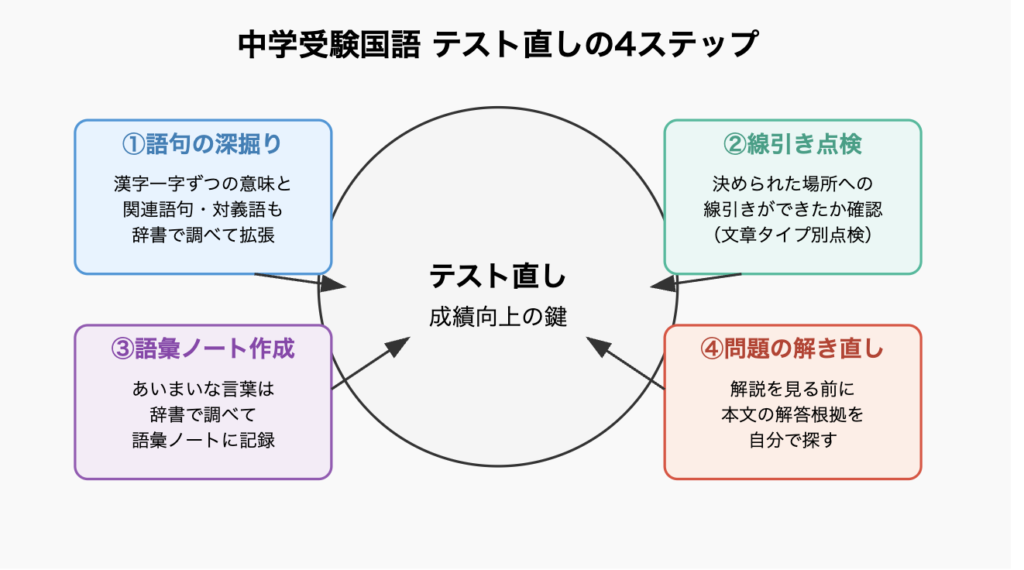

中学受験において、国語は一朝一夕に成績が伸びる科目ではありません。特に読解問題は、単に正解か不正解かを確認するだけでは実力は身につきません。むしろ、テスト後の「直し」の質こそが成績向上の鍵を握っています。今回は、私が日々の指導の中で重視している「テスト直し4ステップ」を詳しくご紹介します。これを繰り返すことで、読解力・語彙力・設問対応力が着実に伸びていきます。

【ステップ1:語句は漢字一字ずつの意味と関連語句を調べる】

読解の基礎は語彙力です。しかし「意味を調べる」と言っても、多くの子が表面的な意味だけを写して終わってしまいがちです。そこでおすすめなのが、「漢字一字ずつ意味を確認する」方法です。

例えば「感動」という言葉が出てきたとしましょう。

- 「感」は「感じる、心が動く」

- 「動」は「うごく、変化する」 このように一字ずつ意味を確認すると、言葉の核心がより鮮明になります。

さらに、「関連語句」もセットで調べておくと語彙ネットワークが広がります。

- 「感謝」「感心」「感情」など「感」のつく言葉

- 「動作」「行動」「動揺」など「動」のつく言葉

これらを語彙ノートに書き留めておくことで、他の文章を読むときにも応用が利き、読解スピードと理解度が向上します。

【ステップ2:線引き箇所の点検】

テスト中に線を引いた箇所を、もう一度冷静に見直してみましょう。 ジャンルごとに着眼点を変えることが重要です。

▼説明文・論説文では:

- 筆者の主張はどこか?

- 対比構造はどうなっているか?

▼物語文では:

- 登場人物の感情が大きく変化した場面は?

- 比喩表現は見逃さずにチェックできた?

線を引いただけで終わらせず、その線が「なぜ重要なのか」「何を意味しているのか」を言葉にしてみることが大切です。ここでも語彙ノートが活躍します。感情表現などは繰り返し出てくるので、出会うたびに記録しておくと力になります。

【ステップ3:あいまいな言葉は辞書で調べ語彙ノートへ】

「あれ?この言葉、何となくはわかるけど、正確には……」という言葉に出会ったらチャンスです。それこそが語彙力アップの最大の入口です。

例えば「たしなめる」「こらえる」「たくましい」など、よく出るけれどあいまいになりがちな語は、国語辞典を使って調べ、語彙ノートにまとめましょう。ポイントは以下の通り:

- 調べた言葉を自分の言葉で言い換えてみる

- 短い例文を自分で作ってみる

- 類語や対義語も一緒に記録する

この積み重ねで「語感」が鋭くなり、選択肢を選ぶときにも「あ、この語はこの文脈に合わないな」と判断できるようになります。

【ステップ4:解説を読む前に本文から解答根拠を探す】

間違えた設問の解説を読む前に、まず自分で「どこに根拠があったのか?」を本文から探し直す作業をしてみましょう。

このステップを飛ばしてしまうと、「なんとなく理解したつもり」で終わってしまい、同じタイプのミスを繰り返してしまいます。

具体的には:

- 選択肢ごとに本文と照らし合わせて正誤理由を検討する

- 記述問題は「何を」「どのように」書けばよかったかを分析する

- 誘導文や設問文のキーワードに注目する

この作業ができるようになると、設問文から本文のどの部分を探すべきかという「視点の持ち方」が身についてきます。これはまさに読解力そのものです。

【おわりに──テスト直しが日々の成長を生む】

テスト直しは、「できなかったこと」を「できるようにする」ための最も本質的な学習です。単なるミスの確認に終わらせず、読解・語彙・思考のすべてを鍛える場として、4ステップを丁寧に実行してみてください。

時間がかかる作業ではありますが、そのぶん力は確実に身についていきます。継続することで「テストを受ける→直す→成長する」のサイクルが生まれ、自信と成果がついてくるはずです。

中学受験は長い道のりですが、この4ステップをテストごとのルーティンにして、少しずつ着実に力を積み上げていきましょう。