- ホーム

- 模試・塾テキスト解説

- 2025.3.16実施 早稲アカ NN早実中オープン 文章解説

2025.3.16実施 早稲アカ NN早実中オープン 文章解説

大問1 物語文 乙一「傷」(「失はれる物語」所収)

あらすじ

- 主人公「オレ」と友人アサトが、入院中の主人公の父親に会いに行く。アサトには他人の傷を自分の体に移動させる不思議な力があり、自分の体に多くの傷を抱えている。病院で父親の死を知った主人公は、アサトが自殺を決意していることに気づき、止めようとするが、アサトは主人公に足の痛みを負わせて去っていくという、なかなか重たい内容です。

物語文の解説

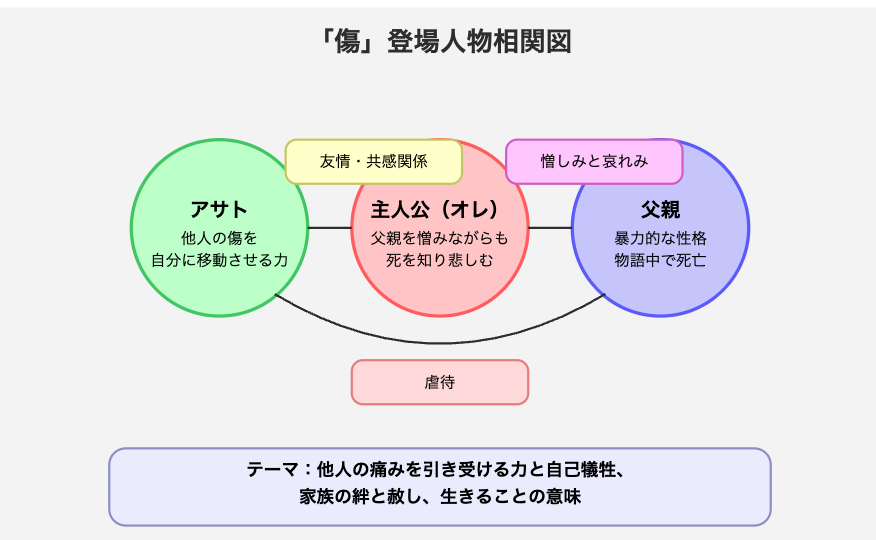

登場人物と人物像

- 主人公(オレ): 厳しい父親に育てられ複雑な感情を抱えている。親父を憎みながらも死を知ると悲しみを感じる。アサトのことを心配している。

- アサト: 人の傷を自分の体に移動させる特殊な力を持つ少年。元気がなく、マスクをして長ズボンを着用し、自分の姿を隠すような格好をしている。自分の存在に価値を見いだせず、自殺を考えている。

- 主人公の父親(親父): 暴力的な性格で、アサトの背中にアイロンを投げつけるなど虐待的な行動をしていた。物語の中で亡くなる。

場面の変化

- ✓ 病院の入り口・スロープ: オレとアサトが話し合う場面

- ✓ 病院のエレベーター: 医者と乗り合わせる場面

- ✓ 病室: 父親の死を知る場面

- ✓ 病院の外: 雨の中、救急車が到着し、アサトが去っていく場面

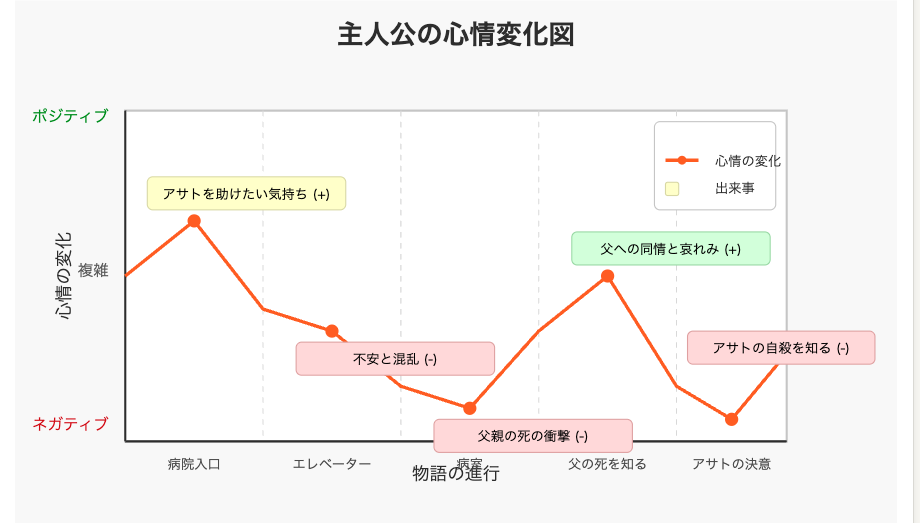

心情表現とその変化

- 「オレは、早急にアサトの顔をなんとかしたかった」(+ アサトを助けたい気持ち)

- 「アサトの様子を見ていると、オレまでどうすればいいのかわからなくなる」(- 混乱・不安)

- 「それまでの怒りや憎しみがかに溶けていく」(± 複雑な感情の変化)

- 「親父が死んだのだということを、オレは知った」(- 衝撃)

- 「だれにも悲しまれずに消えてしまう親父がかわいそうでしかたなかった」(+ 同情・哀れみ)

- 「憎んでいたはずなのに心が痛かった」(- 複雑な感情)

- 「アサトが自殺するつもりであることを悟った」(- 恐怖・不安)

注目すべき比ゆ表現

- ★「朝から天気が悪く、工場の煙のように悪い霊が広がっていた」:不吉な雰囲気や前兆を暗示する比喩

- ★「救急車がサイレンを鳴らす音。それが不安をかきたてた」:サイレンの音が不安感を増幅させていることを表現

- ★「彼の左手は神経が切れたかのように、ぶらぶらと揺れている」:生気のなさ、諦めの感情を表現

主題

この物語は「他人の痛みを引き受ける力と自己犠牲」「家族の絆と赦し」「生きることの意味」をテーマにしています。アサトは他人の傷を癒す力を持っていますが、その代償として自分が苦しみ、最終的には自殺を選ぼうとします。一方、主人公は父親を憎みながらも死を知って悲しみ、アサトを救おうとする姿から、人間関係の複雑さと命の尊さについて描かれています。

読み取りづらく注意が必要な部分

- アサトの特殊な力について: アサトは他人の傷を自分の体に移動させる能力を持っています。これは比喩ではなく、この物語の中では実際の超能力として描かれています。

- 主人公とアサトの関係: 二人は友人関係ですが、共に辛い家庭環境で育ったことが示唆されています。「シホ」や「母さん」の話から、両者とも母親に関する問題を抱えていることがわかります。

- 物語の結末: アサトが主人公に足の痛みを負わせて去っていく場面は、自分の痛みを誰かに分かち合おうとしても、最終的には一人で抱え込んでしまうアサトの孤独を表現しています。

大問2 論説文 鷲田清一「人生はいつもちぐはぐ」

文章の概要

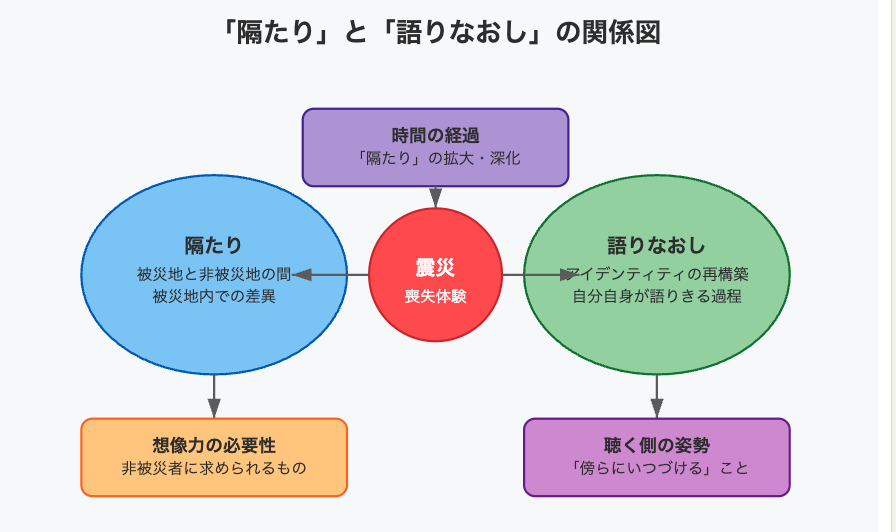

東日本大震災後の被災地と非被災地の間に生じた「隔たり」について考察し、被災者が自分のアイデンティティを「語りなおす」過程の困難さと、それを聴く側の姿勢について論じた文章です。

筆者の主張・意見

- 被災した人々とそうでない人々の間には「隔たり」があり、それは時間の経過とともに大きくなる

- 被災者は自分のアイデンティティを「語りなおす」作業を強いられている

- 「語りなおし」は本人自身がするべきもので、聞き手は言葉を促すのではなく、傍らに寄り添うことが大切

- 被災地から離れた場所にいる人々は「想像力」を鍛え、いつか被災者の語りに耳を傾けられるようにすべき

対比的な表現

- 被災地と非被災地の対比

- 「被災した地域の人びとと被災しなかったわたしたちとのあいだの〈隔たり〉」

- 「やっと水道が通ったばかりの地域もあれば、普段どおりの生活に戻った地域もある」

- 被災直後と時間経過後の対比

- 「日を追うにつれて、この対比は逆転してゆく」

- 当初の「まちが突然、開いた」状態から、「皮膚の内側に閉じこもる」状態への変化

- 聴く姿勢についての対比

- 「言葉を迎えにゆく」姿勢と「傍らにいつづけること」の対比

難しい語句・表現

・「義捐金(ぎえんきん)」・・・災害や事故の被害者を助けるために寄付するお金のこと

・「余震(よしん)」・・・大きな地震の後に続いて起こる小さな地震

・「負の解放性」ここでは、災害によって日常のしがらみから解き放たれた、マイナスな状況から生まれた自由な感覚を指す

・「まちが突然、開いた」・・・普段は閉ざされていた人と人との間の壁がなくなり、交流が生まれたという比喩表現

・「皮膚の内側に閉じこもる」・・・自分の殻に閉じこもり、外との接触を避けるような精神状態になること

・「ずるむけ」・・・皮がむけて生々しい状態。ここでは精神的に傷つきやすい状態を表す

・「茫然(ぼうぜん)」・・・呆然とすること。何も考えられなくなるほど驚いたり困ったりしている様子

・「酷薄(こくはく)」・・・情け容赦がなく冷たいこと

・「アイデンティティ」・・・自分が何者であるかという認識。自己同一性。

・「語りなおし」・・・自分の人生や経験を再解釈し、新たな意味づけをすること

・「反すう」(はんすう)・・・同じことを何度も繰り返し考えること

・「伴走者」(ばんそうしゃ)・・・ここでは、苦しんでいる人に寄り添い、支える人の比喩

読み取りづらい部分

「語りなおし」とは何か

文章の中心概念である「語りなおし」は、人が大きな喪失を経験した後、自分のアイデンティティ(自分は何者か)を再構築する過程を指します。被災者たちは家族や家、仕事などを失い、それまでの自分を支えていた基盤が崩れたため、「自分は誰か」を新たに定義し直さなければならない状況に置かれています。筆者はこれを「語りなおし」と表現し、それが非常に苦しいプロセスであることを説明しています。

「聴く」ことの難しさ

筆者は、被災者の「語りなおし」を聴く側の姿勢について重要な指摘をしています。多くの人は相手の苦しみを目の当たりにすると、その沈黙に耐えられず「あなたが言いたいのはこういうことじゃないの?」と言葉を与えようとします。しかし、それは本人が自分で言葉を紡ぎ出すプロセスを奪ってしまう行為です。筆者は、むしろ「傍らにいつづけること」が大切だと強調しています。これは小学生にとっては理解が難しい概念かもしれませんが、苦しんでいる友達の話を聞くときは、自分の考えを押し付けず、じっと寄り添うことが大切だという教訓として理解できるでしょう。

「想像力」の重要性

最後の段落で筆者は、被災地から離れた場所にいる人々に対して「想像力を鍛えておくこと」の重要性を説いています。これは単に被災地の状況を想像するだけでなく、「いつか東北を旅するときに知りあった人の語りにじっと耳を傾けられるように」準備しておくことの大切さを意味しています。直接被災者と関わる機会がなくても、その時に備えて想像力を磨いておくことが、将来の「語りなおし」を聴く力になるという深い洞察です。

国語の解説ポイント

説明文読解のポイント

- 筆者の主張を表す表現

「〈隔たり〉はなくなるどころか、いっそう大きくなるばかりだ」

「聴くことよりも、傍らにいつづけることのほうが大事だといえる」

「その想像力を鍛えておくことが、いまは必要だ」 - 対比表現

被災地と非被災地、被災直後と時間経過後、語る側と聴く側など、様々な対比が使われています。これらの対比を見つけることで、筆者が伝えたい「隔たり」の多層性がより理解できます。 - 段落構成の理解

この文章は大きく6つの部分に分けられます。問題提起→状況説明→問題の深化→解決策提示という流れになっており、中学受験ではこの構造を把握することが重要です。 - 重要な概念の定義

アイデンティティについて「じぶんがじぶん自身に語って聞かせる物語」と定義しています。この定義が文章全体の「語りなおし」という概念の理解に繋がっています。

まとめ

この文章は、被災地と非被災地の「隔たり」から始まり、被災者の「語りなおし」の必要性、そしてそれを聴く側の姿勢へと議論を展開しています。中学受験では、こうした筆者の論理展開を正確に追いながら、重要な概念(「隔たり」「語りなおし」「アイデンティティ」など)の意味を把握することが求められます。

特に難しいのは、「語りなおし」という概念と、それを「聴く」ことの難しさについての部分です。筆者は「傍らにいつづけること」の大切さを強調していますが、これは言葉で伝えるだけでなく、実際に人の苦しみに寄り添うときの姿勢として理解する必要があります。

また、最後の「想像力を鍛える」という提言も重要で、こうした深い洞察を読み取る力が中学受験では試されます。図表で整理したように、この文章の構造と概念の関係を把握することで、より深い理解につながるでしょう。

早稲田実業中対策に関するお問い合わせは👇こちらより。