豊島岡女子学園中 2025年度 過去問 国語 文章解説

大問1:『鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。』川上和人〈説明文〉

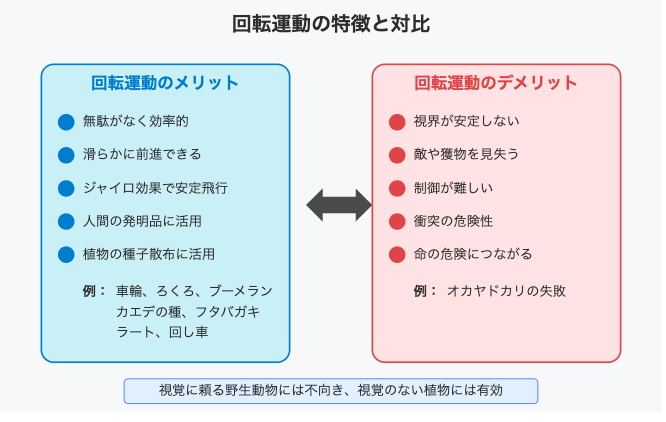

筆者は「回転運動」の効率の良さに着目し、なぜ野生動物が回転運動をしないのかを探究していく。回転運動は無駄がなく効率的だが、視界が安定しないため、視覚に頼る動物にとっては命の危険につながる。最終的に植物が種子を飛ばす際に回転運動を用いていることを発見し、視覚を持たない植物だからこそ回転運動を取り入れられたことに気づく。

筆者の主張・意見

- 回転運動は最も効率的な運動形態だが、野生動物が採用しない理由は視界が安定せず命の危険につながるため

- 視覚をもたない植物は回転運動を種子散布に採用している

- 研究者は先入観にとらわれず、広い視野で観察することが大切

対比的な表現に注目!

- 一般の前進運動(羽ばたき・歩行・泳ぎ)と回転運動の対比

- 前進運動は準備動作が必要で非効率

- 回転運動は予備動作と前進が一体化しており効率的

- 視覚を持つ動物と持たない植物の対比

- 動物は視覚に頼るため回転運動を採用できない

- 植物は視覚がないため回転運動を有効活用できる

- 人間の発明した回転道具(車輪・ろくろ)と動物の運動機構の対比

- 人間は道具として回転を使いこなした

- 動物は自身の身体で回転運動をすることができない

比喩表現に注目!

- 「ハムスター用の回し車を巨大にして」→ラートを説明する比喩

- 「カタツムリの歩みのごとく」→ナメクジの動きを表す比喩

- 「星の数ほどの実験体の死を積み重ね」→進化の過程を表す比喩

- 「エレガント」→回転運動を表現する言葉

- 「運動オブ運動」→回転運動の優位性を表現

段落構成を把握する

- ラートというスポーツについての紹介

- 野生動物も回し車で遊ぶという研究の紹介

- 野生動物の優れた運動能力とバイオミメティクスの説明

- 効率的な回転運動と一般的な前進運動の対比

- 野生動物が回転運動を採用しない理由の探求

- オカヤドカリの回転運動の観察とその失敗

- 植物の種子による回転運動の発見と気づき

重要語句・表現

- バイオミメティクス:生物の持つ優れた機能を模倣して技術開発に活かす手法

- トライアル&エラー:試行錯誤、何度も失敗しながら成功に近づくこと

- エレガント:美しく、洗練されているさま

- 窘められた(くるめられた):恥ずかしい思いをさせられること

- 軍拡競争:ここでは生物が互いに能力を高め合う進化の過程を表現している

- 営巣(えいそう):巣を作ること

- 遡る(さかのぼる):過去にさかのぼること

- ジセイ(自生):人が植えたのではなく、自然に生えること

- サンプ(散布):種などを広く散らすこと

その他読み取りづらい部分

- 筆者の「灰色の脳細胞が回転運動のデメリットを囁きかけてきた」という表現は、回転すると視界が安定しないという事実に気づいた瞬間を表現している

- 筆者がオカヤドカリの殻が割れたことを心配するシーンは、回転運動が実際に危険であることの実証となっている

- 「先入観を持つべからず」という研究者の心得は、筆者が植物の回転に気づいたことで、自分の思い込みに気づいたことを表している

主題をとらえる

この文章は、「なぜ野生動物は回転運動をしないのか」という疑問を探究する過程を描いています。筆者は自ら回転運動をするラートを体験し、その効率の良さに気づきますが、野生動物が回転運動を採用しない理由を探究していきます。最終的に、視覚が重要な動物にとって回転運動は視界の安定を失うデメリットがあまりに大きいことを理解し、視覚を持たない植物が回転運動を活用していることに気づきます。

この文章からは、「先入観にとらわれず物事を観察することの大切さ」や「一見非効率に見える自然界の仕組みにも合理的な理由がある」ということを学ぶことができます。

大問2:『息のかたち』いしいしんじ〈物語文〉

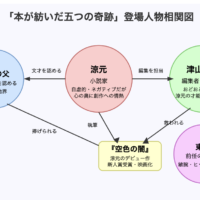

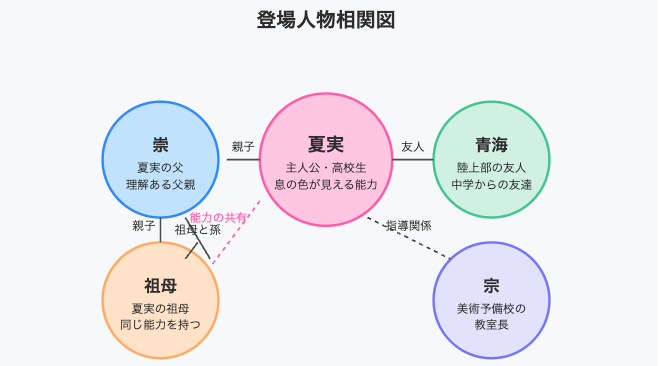

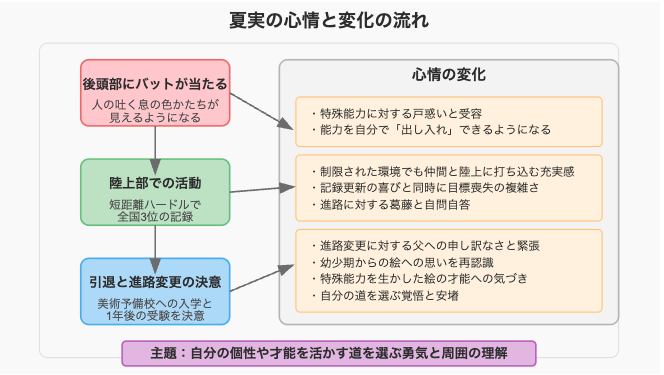

高校生の夏実は後頭部にバットが当たったことをきっかけに、人が吐く息の色や形が見えるようになる。陸上部で活躍していた夏実だったが、高校卒業後は予定していた大学進学を延期し、美術予備校に通うことを決意。彼女の特殊な能力は美術の才能と結びつき、「息の形」を見て絵に描く独自の描画法を獲得する。

登場人物と人物像を理解する

- 夏実:主人公。高校生で陸上部。人の吐く息の色や形が見える特殊能力を持つ。からっとした心根で真っ直ぐな性格。「曲がったことのきらい」と表現されている。短距離ハードルで全国3位の実力を持つ。

- 崇(たかし):夏実の父親。理解ある父親像。娘の決断を尊重し支える姿勢を持つ。

- 祖母:夏実の祖母。関西弁で話す。夏実と同じく息を見る能力を持つ。

- 青海:夏実と中学から陸上をしてきた友人。ロングジャンプで活躍。

- 宗:美術予備校の教室長。夏実の能力を肯定し、芸術的視点から意味づけをする。

場面の変化を把握しよう

- 冒頭:夏実の特殊能力の説明と日常生活

- 高校陸上部での生活:コロナ禍での制限された活動と記録更新

- 引退式の日:下級生の吐息に包まれる経験とテレビのオリンピック延期ニュース

- 父との進路についての話し合い:予定を変更して美術の道へ進む決意を伝える

- 美術予備校での生活:特殊能力を活かした制作と教室長との対話

心情表現とその変化を正確に捉える

- バットが当たって特殊能力を持った当初の戸惑い → 能力を「出し入れ」できるようになり日常生活への影響が少なくなる

- 陸上部での充実感と記録更新の喜び → オリンピック延期のニュースを見た際の「めっちゃ腹立ってる」気持ち

- 進路変更を決意する複雑な心情 → 「複雑な思いやできごとがからまりあって」と表現される

- 父に進路変更を告げる緊張と覚悟 → 「深々と頭をさげ」という行動に表れる

- 美術での自分の能力の使い道を見つけた安堵 → 「見えるとおりに描く」ことへの肯定

比喩表現を正しくつかむ

- 「虹色の雲のようにつながって」→ 下級生の吐息が集まる様子を色彩豊かに表現

- 「生きた木魚のような声」→ 祖母の呼ぶ声のリズミカルな響きを表現

- 「波が寄せるようなそのくりかえし」→ 夏実の呼吸の規則的な動きを自然の波に例える

- 「切り株のような息」→ 父・崇の深くどっしりとした息遣いを表現

主題

- 自分の個性や才能を見つけ、それを活かす道を選ぶ勇気

- 周囲の理解と支えの大切さ

- 人それぞれの「見え方」の違いとその価値

- 表面的な成功(陸上での記録)よりも、本当の自分の才能を追求することの大切さ

重要語句・表現

- トルソー:頭部や四肢のない胴体だけの彫像

- 貫入(かんにゅう):互いに入り込むこと

- カルトン:デッサンの下敷きとして用いる厚紙

- イーゼル:絵を描くときにカンバスを固定する台

- チューター:個人指導をする人。ここでは予備校で講師の管理のもと学生を指導する人

- 三つ子の魂百まで:幼い頃の性質や好みは大人になっても変わらないという意味のことわざ

- 曲がったことのきらい:不正や嘘を嫌う正直な性格

- 浪人:大学に入学せず受験勉強を続けること

その他読み取りづらい部分

- オリンピックの延期が夏実の進路変更の背景にあることが示唆されているが、直接的な因果関係は明確にされていない

- 「三つ子の魂百まで」という表現は、夏実が小さいころから絵を描くのが好きだったことを示している

- 夏実の「絵を描く才能」は特殊能力(息を見る能力)と結びついており、他の人には見えないものを見て描くことができる

- 夏実が「ズルではないか」と教室長に尋ねるシーンは、自分だけが特別に見えるものを描くことに対する罪悪感を表している

- 「見えるとおりに描く」という教室長の言葉は、芸術とは個人の視点や感性を表現するものだという芸術観を示している

主題

この物語文は、主人公・夏実の特殊能力(人の吐く息の色や形が見える)と進路変更(陸上から美術へ)を通して、自分の個性や才能に気づき、それを生かす道を選ぶ過程を描いています。「見えるとおりに描く」という言葉には、一人ひとりの見方や感じ方が異なること、そしてそれぞれの視点が芸術として価値を持つという主題が込められています。

また、コロナ禍やオリンピック延期という社会的背景も物語に組み込まれており、状況の変化に柔軟に対応して自分の道を見つけ直す姿勢の大切さも示唆されています。

豊島岡女子対策に関するお問い合わせはこちら👇まで