2020年度 日比谷高校 国語 過去問解説

言わずと知れた東京都立最難関高校。

高いレベルでの語彙力と読解力、論理的な思考力などが求められます。

語句知識問題および論説文の解説をします。

日比谷の国語の得点UPのための対策についても触れていきます。

大問1・2 語句知識問題

漢字の読み取り

難易度の高いのは以下のもの。

(2)挙措(きょそ):立ち居振る舞い、おこない

(3)拙劣(せつれつ):へたであること、まずいこと。また、そのさま。

(5)自縄自縛(じじょうじばく):自分の言動が自分を束縛して自由に振る舞えず苦しむこと。

※大辞林より

(2)の挙措はかなり正答率が低いのではないかと予想。

「措」が使用頻度が低い漢字であり難しかったのでは。

ここで「措置」(そち)という熟語さえ思い浮かび(そ)と読めれば

「挙」(きょ)の方は読みやすいのでなんとか対応可能。

一方で「措」を「借」と混同してしてしまうと(きょしゃく)などと誤った読みをしやすい。

※「挙措を失う」:取り乱した振る舞いをする、という用法も覚えておきたい。

(3)は「拙」の字がやや難しいか。「稚拙」「巧拙」「拙著」など難易度は高いが

使われる頻度が高い文字なので対応できた生徒も多いのでは。

(5)の四字熟語は意味まで覚えておきたい。

読んで字のごとく、【「自」分の「縄」で「自」を「縛」る】こと。

漢字の書き取り

以下のものは要注意

(3)イットウチ(一頭地):頭一つ分の高さ

(5)ハクランキョウキ(博覧強記):広く書物を読みよく覚えていること。

※大辞林より

(3)イットウチは文脈から「一等地」でないことは明らかなものの「一頭地」はなかなか

出てこないかも。

↓この表現も覚えておきたい。

※「一頭地を抜く(=出す)」:多くの中で傑出する。

(5)「博覧」は広く物事を知っていることを表す。「博覧会」幅広い知見を多くの人に

見てもらう会のこと。「強記」は文字通り「強」い「記」憶力を持っていることを指す。

それぞれ抑えておくと覚えやすい。

大問4 論説文「AI無能論」養老孟司

文章構造

文字数約7000字とボリュームは多い。(都立共通問題はおおむね4000字程度。)

内容的にもAI、情報技術の発展と人間の本当に必要とする価値という、身近とは言えないテーマであり

難易度は高い。ただし表現は平易でわかりやすいのでボリュームに負けず段落ごとに内容を

整理しながら読むことで全体像を把握しながら読み進めたい。

第1段落要点 ※筆者の立場に注目

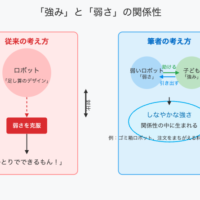

最近「AIが人間を超える」と盛んに言われるようになったが、そうした議論には与しない。

冒頭からいきなり筆者の立場を明らかにする表現が来るので見逃さないようにしたい。

筆者は「AIが人間を超えるとは考えない」という立場であることは頭に刻み込んで読み進めたい。

※与(くみ)する:味方する

第3~5段落要点 ※段落先頭の語句に注目(並列関係をとらえる)

そもそも 百メートル走をオートバイと競うのと同様、計算をAIを競い合うの意味がない。

また、AIは生物のようにはならない。人工的に細胞を作ることはできないから。

さらに言うと、人間の脳はAIとは全く別物。ゼロとイチの二進法(デジタル信号のこと)の

アルゴリズムで動くAIが人間の脳を本質的に超えることは不可能。

ここでは「そもそも」「また」「さらに言うと」という段落冒頭の語句が各段落が並列関係にあることを示していることを意識すること。

※アルゴリズム:計算や問題を解決するための手順、方式。

第6・7段落要点 ※「問題提起」(疑問形の文)に注目

ただし、AIが発達にすれて問題が大きくなるとも思う。

AIが「人間の存在」を規定するようになる。つまり人間が「情報化」されていく。

人間の「情報化」とはどういうことか。これから説明していく。

「人間の存在」を規定する、人間が「情報化」されていく、など表現が

かなりイメージがしづらいが、筆者もそれはわかっていてこれからじっくり説明すると

述べているのでここで意味が取れなくてもあわてる必要はない。そのまま読み進める。

説明的文章において「筆者が問いかけたら後にその答えがあると思って読み進める」ことが鉄則。

第9~15段落要点 ※「人間」・「動物」の対比表現に注目

「人間」と「動物」を対比して、人間の脳の特性について具体例を示して説明。

・人間=「意識=理性」によって「同じ」という概念を獲得。これにより「等価交換」ができるようになった。

・動物=「感覚所与=現実、事実」に依拠。「差異」によって判断。「同じ」が理解できない。

人間の脳の特性を動物との対比をすることで理解を深める部分。

同じ種類のコップがそれぞれ別の場所に置いてあったとして、人間は色、形、大きさ、手触りなど様々な要件からそれらが「同じ」コップであると認識できるが動物には別の場所にあるという「差異」しか認識できないので「同じ」ものであると理解することはでいない。

この理解ができるかどうかがこの文書理解の第一関門か。

※「朝三暮四(ちょうさんぼし)」の故事はこれを機会に覚えておきたい。

※依拠:よりどころとする。

第16~23段落要点

人間とチンパンジーの脳はどこが違うのか。(※疑問文は後の文で答えを探す)

人間の3歳児と5歳児の実験から、人間は5歳ごろから「同じ」という概念を獲得し「相手の立場に立つ」ことができるようになることがわかった。

直前9~15段落の主張を3歳児・5歳児の実験を題材にした具体例をもとに説明し、深めている。

第24~27段落要点

現代は「脳化社会」である。あらゆる人工物は人間の脳が作り出したもの。

デジタル化で脳化が加速し、理性化(=同じであることを求める)している。

その最たるものがコンピュータ。ゼロとイチの信号だけででき世界であり「同じ」の極致と言える。

人間特有の「同じ」という考え方の究極はゼロとイチだけで成り立つデジタル信号であるとしている。

ここで使われる「理性」という表現がとらえづらいが、本文では「理性」とは多種多様な人間同士のやり取りに必要な「共通ルール」という解釈でよいだろう。

ここがしっかりとらえられるかどうかが第2の関門。

語彙を単純に辞書通りの意味ではなく本文に合わせた意味で解釈をする力も難関高校では重要になる。

第28~34段落要点 ※具体例3つを並列的にとらえて読み取る

「同じ」であることは「感覚をそぎ落としている」ことでもある。

例1)オフィス:明るさ、床の高さ、など均質化している。無意味なものがない。

例2)医療現場:患者という生身の人間ではなく「人体に関する情報」を扱う。

例3)銀行:自分が本人だと分かっているのに身分証がないと手続きできない

「同じ」であることがどういうことなのか、3つの事例を挙げて読者に問題を投げかける準備をしている部分。

第7段落で提示した疑問「人間の『情報化』とはどういうことか」、に対して第32段落で「『人間の情報化』について考えるきっかけになった出来事(銀行の事例)がありました」と述べており、ここにきてようやく答えを用意されたことを理解しておくことも重要。

「同じ」であることに対してこの後、否定的な見解を示そうとしていることは察知しておきたい。

第35~39段落要点 ※「本人」・「データ」の対比に注目 ※結論をとらえる

筆者は前段、銀行でのやり取りから感じた人間の『情報化』について考えていると「本人はそこにいらない」ということに気付く。

「本人」:ノイズでしかない。関係ないもの。(意味のないもの。)

「データ」:コンピュータシステムに取り込める。意味のあるもの。

デジタル化を追求すると関係ないものをそぎ落とし「データ」だけが必要とされる。

意味のあるものしかないと、意味のないものの存在が許せなくなる。

果たしてそのような「人間の情報化」(=人間を「データ」としてだけとらえる状態)は

人間が本当に求めている世界なのか。(~いやそうではない。反語表現。)

こうしたデジタル的で理性が行き過ぎた本来の人間には合わないと筆者は考える。

文構造的に「本人」「データ」の2項目を並べて比較するような表現ではないのでつかみづらいかもしれないが、この2項目が対比されていることは明白。

最終的に筆者は「本人=ノイズ(不要なもの、邪魔なもの)」ととらえてしまう、そして必要なもの(=データ)しか存在が許されない世界は人間には合わないのではないかと警鐘を鳴らしている。

【論の展開】

①AIと人間(の脳)の機能は違う。AIは人間の機能を超えられない。

②人間と動物の機能の違いは「同じ」ことを認識できるかどうか。人間にしか「同じ」ことを認識できない。

③「同じ」を突き詰めると不要なものをそぎ落とし「情報化」「データ化」することに行き着く。

④「必要なもの(=データ、意味のあるもの)」のみに囲まれ、意味のないものを排除する社会は人間には合わないのではないか。

設問解説

問1

「同じ」ということを認識できる「人間」とそれができない「動物」の対比関係をとらえることが

最大のポイント。この9~15段落の内容が本質的に理解できていないと解答は難しい。

本文「言葉やお金、民主主義を生み出しました」とある中から「言葉」だけに絞った

説明はどこにもなく、過度に本文の表現に頼らず自らの言葉で答える。

【解答例】

人間同士で「同じ」と認識できるある対象を「同じ」発音や文字であらわすことによって言葉を 生み出した。(49字)

問2

「心の理論」に関する記述(第18段落)については第17段落の問いかけ「では、どこで両者(チンパンジーと人間の子供)の知能は分かれていくのか」に対する答えを述べようとしていることはおさえておく。

子供の成長過程で「相手の心(人形が入った箱を知っているかどうか)」を理解するようになる記述があるため正答は「ウ」となる。

問3

「どういうことか」と聞いてきているので同内容の「言換え」問題ととらえる。

傍線(3)「社会がほとんど脳そのものになった」という比喩的な表現を言い換えてわかりやすくした選択肢を選べ、という問題。

本文から傍線(3)と関連した表現を探す。

・あらゆる人工物は、脳機能の表出、つまり脳の産物に他なりません。

・急速に進んだデジタル化によって、社会の「脳化」はますます進み・・・

・つまり無意味なものが一切ないのです。

これらの文中表現から「脳がすべてを生み出し、不要なものを排除する」といった意味の

選択肢「エ」が正解となる。

問4

問3同様に「どういうことか」と聞いてきているので同内容の言換え。

傍線(4)「どんどん『感覚をそぎ落としている』ということ」の関連表現を探す。

・無意味なものが一切ないのです。

・要するに医者は、患者という生身の人間ではなく、「人体に関する情報」を読み取っているだけです。

・本人が目の前に立っているのに、相手が必要なのは書類、つまり情報ということです。

選択肢の表現「与えらえる刺激によってそれぞれの人に呼び起されるべき感覚が発生しない状況」という表現と合致するので「イ」が正解となる。

問5

最大の山場、250字作文問題。

焦らず落ち着いて、まず問われていることを整理する。

①「人間の情報化」について例を挙げて説明する

②「人間の情報化」について自分の意見を述べる

以上2点、どちらかが欠けていては大幅減点は避けられない。

解答のヒントとしては第7段落の「人間の『情報化』とはどういうことか」に対する答えが

後段にあるということは確信が持てるのでそれがどこかを特定する。

すると28段落~34段落あたりに「人間の情報化」に関する例が挙げられていることに気付く。

「医療現場」や「銀行」での「人間の情報化」例を参考に自身の経験から例を提示。

メールやメッセージアプリでのやり取り(「LINE」など固有名詞は出さないほうが良い)などは

身近で書きやすいテーマと言えるだろう。

必要なメッセージ、言葉だけに焦点が当てられそこに本人が不在で表情やしぐさなど

一見不要とみられるものが感じ取れないことに対してどう思うか、意見を述べるとよい。