桜蔭中 2025年度 過去問 国語 文章解説

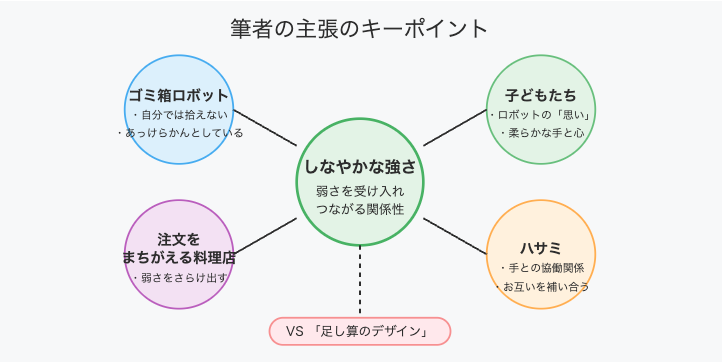

大問1:「弱いロボット」から考えるー人・社会・生きること」岡田美智男 〈説明文〉

文章の概要

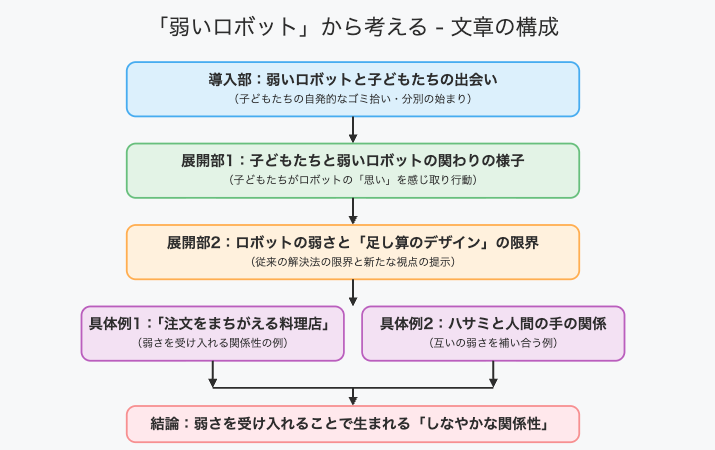

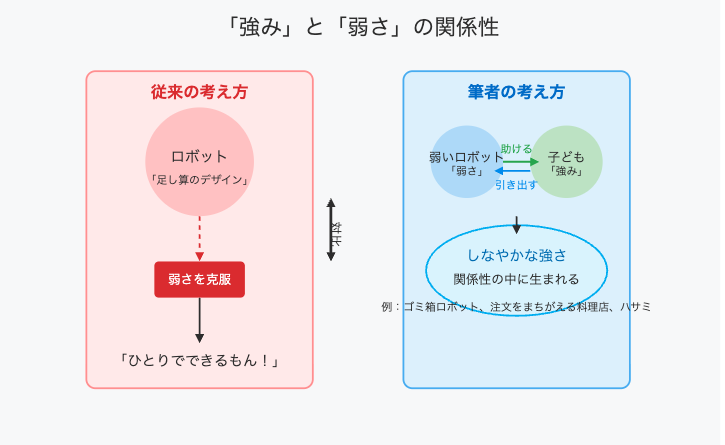

- 筆者が作った「ゴミ箱の姿をしたロボット」を子どもたちの前に置いたところ、子どもたちはロボットに思いを感じ取り、自発的にゴミを拾って入れ、さらには分別まで始めた。ロボットの不完全さや「【あっけらかん】としたところ」が子どもたちの助けを引き出し、互いに補い合う関係性が生まれた。この「しなやかな強さ」は、自分だけで完結しようとするよりも他者とつながることで生まれる強さであり、「注文をまちがえる料理店」やハサミなどの例を通して、弱さを受け入れる関係性の価値が示されている。

筆者の主張・意見

- ロボットの強さは「完璧な機能」ではなく、周囲との「しなやかな関係性」の中にある

- 弱さや不完全さを受け入れることで、互いの「強み」を引き出し合う関係性が生まれる

- 「ひとりでできるもん!」と自分の中で閉じるより、他者に開かれた関係性の方が強さを生む

段落構成

- 導入部(第1段落〜第4段落):ゴミ箱ロボットと子どもたちの出会い

- 展開部1(第5段落〜第17段落):子どもたちとゴミ箱ロボットの関わりの様子

- 展開部2(第18段落〜第28段落):ロボットの弱さと「足し算のデザイン」の限界

- 具体例1(第29段落〜第35段落):「注文をまちがえる料理店」の例

- 具体例2(第36段落〜第43段落):ハサミと人間の手の関係性の例

- 結論部(第44段落〜第46段落):弱さを受け入れることで生まれる「しなやかな関係性」

重要語句・わかりづらい言葉

- 他力本願:「他力」(第8段落)- 自分で努力せず、他人の力に頼ること。ただし文中では否定的な意味ではなく、他者の力を借りる積極的な姿勢として述べられている。

- おぼつかない:(第21段落)- 思うようにいかない、不安定なさま。文中ではロボットの動きの不安定さを表現している。

- とりえ:(第26段落)- 取り柄、長所、美点のこと。文中ではゴミ箱ロボットの良い点として「他に対して開いている」ことを挙げている。

- キカイキカイした:(第36段落)- 機械っぽい、無機質な感じを表現した言葉。文中では子どもたちの自然な能力と対比的に使われている。

- ドレスコード:(第32段落)- 服装規定。特定の場所や行事での適切な服装を定めたルール。

- のりしろ:(第45段落)- 本来は紙を貼り合わせる際の接着剤をつける部分。文中では異なるものをつなぎ合わせる役割を比喩的に表現している。

その他読み取りづらい部分

- 「ひとりでできるもん!」と強がっているはずでも、実は「とても」脆弱に思われるのです。(第39段落):自分だけで完結しようとする態度が、実は弱さを隠せていないどころか、かえって弱さを目立たせてしまうという意味。

- 「弱さ」を「のりしろ」とする考え方:弱さは欠点ではなく、むしろ他者とつながるための接点となり、関係性を作るための重要な要素だという筆者独自の視点。

まとめ

この文章は、テクノロジーや人間関係についての興味深い視点を提示しています。「ゴミ箱ロボット」というシンプルな例を通して、「完璧であること」よりも「不完全さを受け入れながら他者とつながること」に価値を見出す考え方が示されています。

筆者は、ロボットの弱さや不完全さが、むしろ子どもたちの助けや創造性を引き出し、互いを補完し合う関係性を生み出したことを重視しています。これは「注文をまちがえる料理店」やハサミと人間の手の関係など他の例でも同様の構造が見られることを示しています。

文章全体を通して、筆者は従来の「機能を高め、完璧を目指す」アプローチと、「弱さを受け入れ、関係性の中で補い合う」アプローチを対比しています。弱さは欠点ではなく、むしろ他者とつながる「のりしろ」として価値づけられています。

中学受験の国語問題では、筆者の主張・視点を正確に捉え、具体例と抽象的な考えの関係を読み取ることが重要です。また「弱さ」と「強さ」の関係性の変化など、一見矛盾するように見える概念の対比や転換にも注目しましょう。

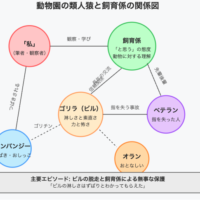

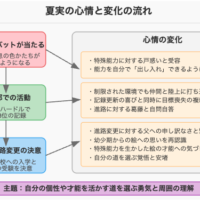

大問2:「イザベラ・バードと侍ボーイ」植松三十里〈物語文〉

文章概要

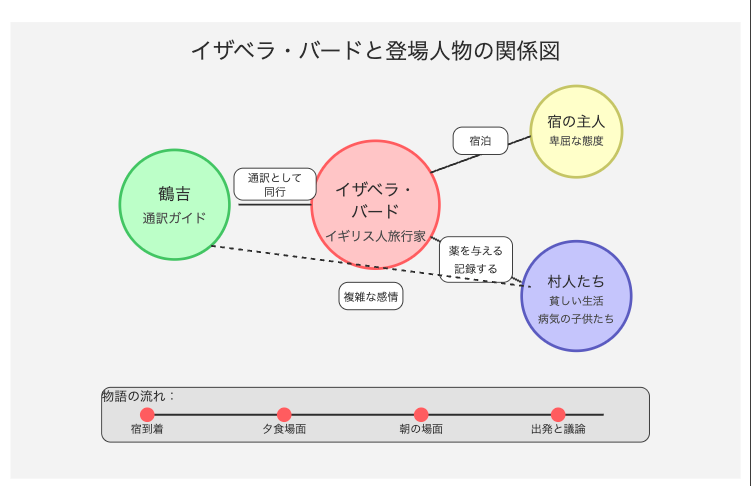

- イギリス人旅行家イザベラ・バードと通訳ガイドの鶴吉が会津地方を旅する中で、非常に貧しい村に一泊することになる。村人たちは不潔で病気に苦しんでいたが、イザベラの与えた薬で子供たちの症状が改善した。翌朝、村人たちに感謝され別れた後、鶴吉とイザベラは日本の貧困や旅の目的について議論する。イザベラは政治的意図ではなく、日本人の真の姿を伝え、結果的に日本の貧困問題改善に貢献したいという思いを明かす。

登場人物と人物像

- イザベラ・バード: イギリス人女性旅行家。冷静で観察力が鋭く、日本の貧しい村人にも共感と思いやりを持つ。現実的だが温かい心の持ち主。

- 鶴吉: 日本人通訳ガイド(ボーイ)。イザベラに対して最初は疑いの気持ちを持っているが、誠実で日本の国を愛している。

- 村人たち: 非常に貧しい暮らしをしている会津地方の住民。不潔な生活環境で、子供たちは皮膚病などに苦しんでいる。

- 宿の主人と女性使用人: 卑屈な態度だがもてなそうとする心は持っている。

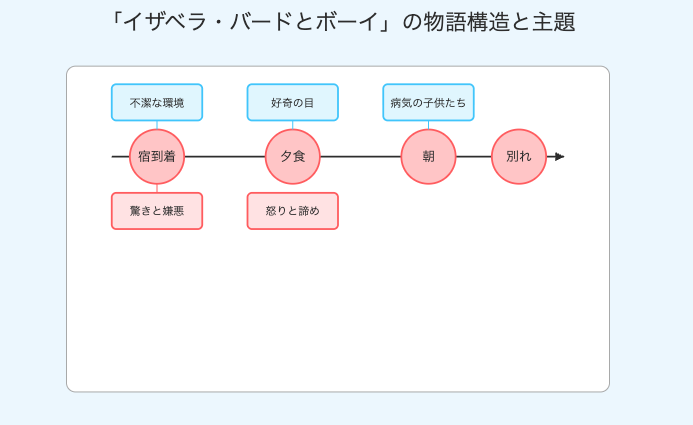

場面の変化

✓ 宿に到着する場面: 不潔な宿での最初の印象と宿の主人との遭遇 ✓ 夕食場面: 貧しい食事(黒豆ときゅうり)が出される ✓ 朝の場面: 村人たちが子供の病気の治療を求めてイザベラのもとに集まる ✓ 出発場面: 村人たちの感謝と別れ ✓ 山道での会話場面: イザベラと鶴吉の間で旅の目的についての議論

心情表現とその変化

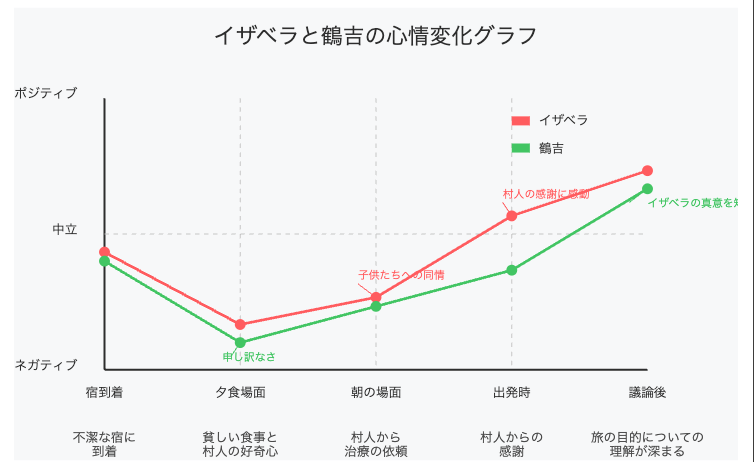

- 鶴吉:

- 「イザベラに対して申し訳なかった」(-) → 宿の不潔さや食事の貧しさに対する申し訳なさ

- 「怒りがに向いた」(-) → 村人たちの態度に対する怒り

- 「なおさらにされる」(-) → イザベラに制止されて複雑な気持ち

- 「驚いた」(○) → イザベラが泣いているのを見て

- 「ふたたび驚いた」(○) → イザベラの真の意図を知って

- イザベラ:

- 「寂しげな顔をした」(-) → 村人たちを助けられない無力感

- 「気の毒そうに言う」(-) → 目の見えない老人への同情

- 「泣いていた」(-) → 子供たちの将来に対する悲しみ

- 「気色ばんだ」(-) → 鶴吉の疑いに対する怒り

- 「言葉に力を込めた」(+) → 自分の旅の目的に対する強い思い

主題

この物語の主題は、「異文化交流を通じた相互理解と社会問題への気づき」です。イザベラは単に日本の姿を記録するだけでなく、その記録が日本の貧困問題改善につながることを願っています。また鶴吉は最初イザベラに疑いを持っていましたが、彼女の真意を知ることで理解が深まっていきます。物語全体を通して、異なる文化背景を持つ二人が旅を共にすることで互いの価値観を理解し、新たな視点を得ていく過程が描かれています。

桜蔭中対策に関するお問い合わせは👇こちらより。