2025年度 麻布中 過去問 国語 文章解説「藍を継ぐ海」(伊与原新)

文章の基本情報

伊与原新さん、直木賞受賞の最新作からの出題でした。

- 題名:「藍を継ぐ海」

- 筆者:伊与原新

- 文章の種類:物語文(小説)

文章の要約

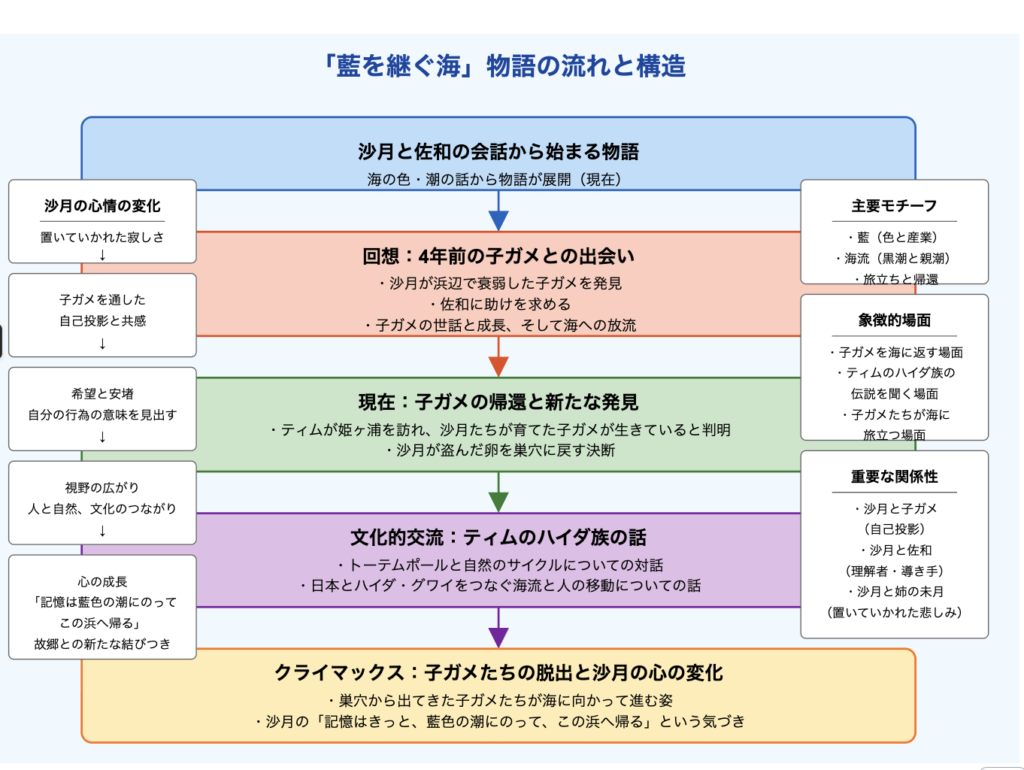

徳島県姫ヶ浦に住む13歳の少女・沙月は、4年前に離れていった姉の未月の代わりに、砂浜で衰弱していた子ガメを拾い、監視員の佐和の助けを借りて育て、海に放した。4年後、カナダ人のティムが標識付きのウミガメを追ってやってきたことで、沙月が育てたウミガメが無事に海を渡って生きていることがわかる。佐和やティムとともに子ガメたちの脱出を見守るうちに、沙月は自分もいつか姫ヶ浦を離れることになっても、記憶は潮にのって帰ってくるのだと気づく。

登場人物と人物像

- 沙月(さつき):13歳の少女。姉の未月が出ていった後、祖父と暮らしている。4年前に浜辺で衰弱した子ガメを拾い育てた。置き去りにされた子ガメに自分を重ね合わせている。

- 佐和(さわ):70代のウミガメ監視員。沙月が拾った子ガメの世話を手伝い、沙月の心の支えとなる優しい存在。地元の浜辺や海の知識が豊富。

- ティム:カナダ人。ビーチコーミングを趣味とし、沙月たちが放流したウミガメを発見して姫ヶ浦を訪れた。母親がハイダ族(北米先住民)の血を引き、日本につながりを感じている。

- 未月(みづき):沙月の姉。4年前に姫ヶ浦を出て行った。直接は登場しないが、沙月の心の奥底にある「置いていかれた」という感情の源となっている。

- 高嶋課長:町役場のウミガメ担当部署の課長。ウミガメの保護活動に携わっている。

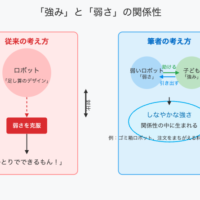

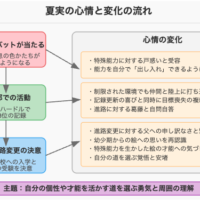

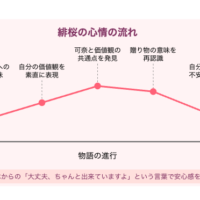

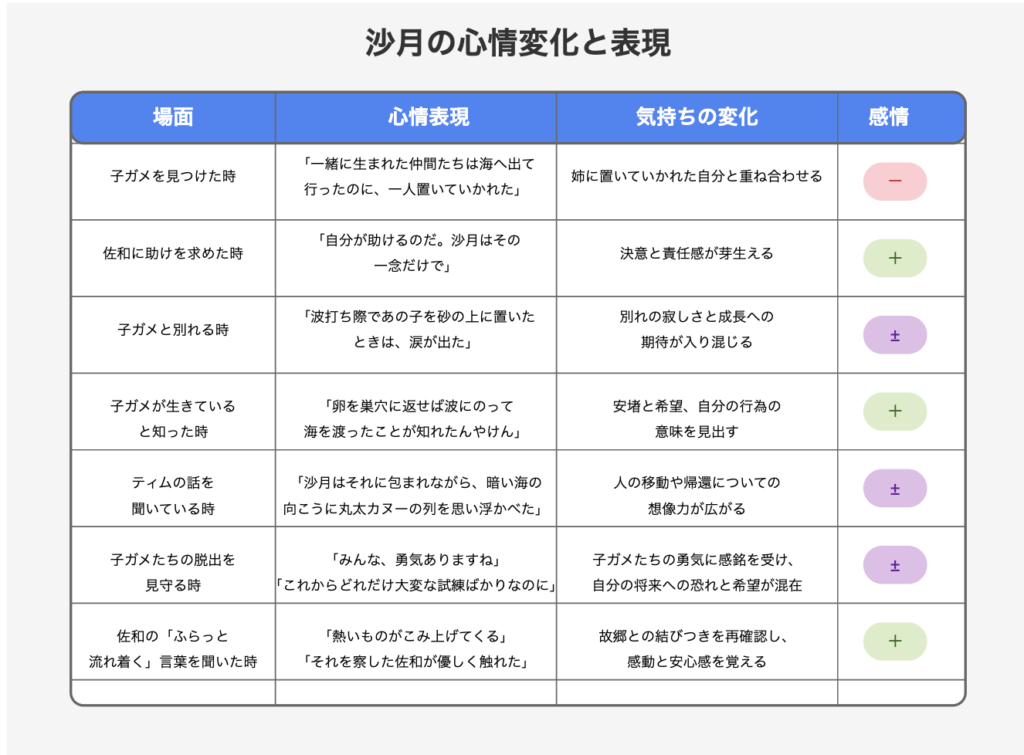

心情表現とその変化

沙月の心情は、「置いていかれた」という寂しさから始まり、子ガメとの関わりを通じて変化していきます。

- 「置いていかれた」感情:子ガメを見つけたとき、「一緒に生まれた仲間たちは海へ出て行ったのに、一人置いていかれた」という状況に、姉に置いていかれた自分を重ね合わせている。(−)

- 責任感と決意:「自分が助けるのだ。沙月はその一念だけで」と、子ガメを救うことを決意する。(+)

- 別れの寂しさと期待:「波打ち際であの子を砂の上に置いたときは、涙が出た」と、子ガメを海に返す時の複雑な感情。(±)

- 安堵と希望:「波にのって海を渡ったことが知れたんやけん」と、子ガメが生きていることを知った喜び。(+)

- 感動と共感:「みんな、勇気ありますね」と子ガメたちの姿に感動し、「これからどれだけ大変な試練ばかりなのに」と自分の将来と重ねる。(±)

- 成長と決意:「たとえ二度とここへ戻ってこなくても。記憶はきっと、藍色の潮にのって、この浜へ帰る」と、ウミガメのように自分も旅立つことがあっても、心は必ず故郷に戻ると気づく。(+)

比喩表現とその解説

★「黒潮ってのは、大きな藍甕なんかよりもっと、深い深い藍色やね。そこに白い波頭がざわざわと浮かぶと、大海原の中の大きな川みたいやった」 → 黒潮を藍甕(染料の入った容器)や川に例え、その色の深さと流れの様子を視覚的に表現している。

★「入道雲は、西日で金色に輝く頭の部分が風で削られていく」 → 雲を生き物のように表現し、頭部が風に削られていく様子を描写している。

主題

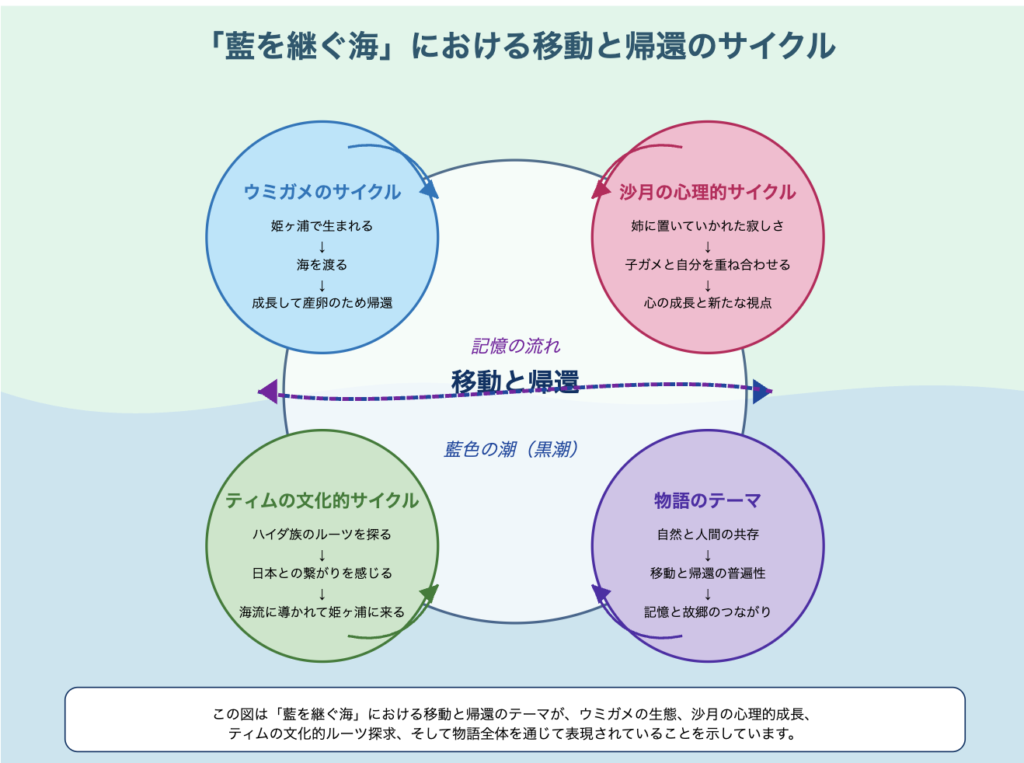

この物語の主題は「帰属と旅立ち」です。沙月は、姉に置いていかれた寂しさを抱えながら、子ガメとの関わりを通して成長していきます。物語の中で重要なテーマは以下の点です:

- 心の成長と新たな気づき:沙月は子ガメを通して「置いていかれた」という感情から、「旅立つこと」の意味を理解するようになる。

- 故郷と記憶のつながり:「藍色の潮にのって、この浜へ帰る」という表現に象徴されるように、物理的な距離があっても心の中に故郷を持ち続けること。

- 自然と人間の共存:ウミガメの産卵と旅立ちというサイクルを通して、自然の摂理と人間の関わり方が描かれている。

- 多様性と継承:ティムのハイダ族の話を通して、異なる文化や価値観が時間と共に交わり継承されていくことが示されている。

読み取りづらい部分の解説

- 沙月が子ガメを持ち帰った理由: 単に子ガメを助けたいという気持ちだけでなく、「置いていかれた」という自分自身の境遇と重ね合わせていた。姉の未月に置いていかれた沙月は、同じように仲間から取り残された子ガメに自分を投影している。

- 卵を巣穴に戻した理由: 最初は子ガメを育てて手元に置いておきたいと思っていた沙月だが、ティムによって育てた子ガメが海を渡って元気にしていることがわかり、自分が手元に置くことの意味を考え直した。4年前の子ガメと同様に、卵も自然のサイクルに委ねるべきだと気づいた。

- ティムが姫ヶ浦を訪れた理由: 表面的にはウミガメのタグをたどって調査のために来たが、内面的には「日本人の血が流れている」というハイダ族の伝承を確かめたいという気持ちもあった。

- 佐和の「もういい」の意味: 沙月が卵を盗んでも自分が責任を取るつもりだった佐和だが、ティムからのニュースで育てたカメが無事だとわかり、もう卵を持ち出す必要はないと伝えている。沙月の成長を認め、卵を巣穴に戻すという正しい選択を促している。

読み取りのポイント

- 物語文の読解において大切なこと:

- 登場人物の心情変化を丁寧に追うこと。特に沙月の心情が「置いていかれた寂しさ」から「旅立ちへの期待と故郷とのつながり」へと変化している点に注目。

- 象徴的なモチーフ(藍色・海流・ウミガメ)が何を表しているかを考えること。

- 直接的な描写だけでなく、比喩表現や象徴から読み取れる深い意味を考えること。

- 重要な心情の変化が表れている場面:

- 子ガメを見つけた場面:沙月が自分と子ガメを重ね合わせる

- 子ガメを海に放つ場面:別れの寂しさと成長への期待

- ティムの話を聞く場面:故郷と移動についての視野の広がり

- 子ガメたちの脱出を見る場面:自分自身の将来についての洞察

- 主題を考えるポイント:

- タイトル「藍を継ぐ海」の意味を考える→「継ぐ」は継承・連続性を表す

- 最後の「記憶はきっと、藍色の潮にのって、この浜へ帰る」という表現に注目

- 沙月、子ガメ、ティムに共通する「移動と帰還」のテーマ

中学受験のための設問別対策アドバイス

登場人物の心情を問う問題への対応

- 心情の変化を表す表現を見つける: 「涙が出た」「熱いものがこみ上げてくる」など直接的な感情表現、「じっと水平線を見つめていた」などの行動描写、「みんな、勇気ありますね」などの発話から心情を読み取る。

- 心情の原因を特定する: 沙月が「みんな、勇気ありますね」と言ったのは、小さな子ガメたちが大きな海に立ち向かう姿を見て感動したから。同時に、自分自身の将来への不安と期待も重なっている。

- 前後の文脈を確認する: 沙月の「あの子」発言は、前後の文脈から育てた子ガメを指していることが分かる。沙月が「熱いものがこみ上げてくる」のは、佐和の言葉で故郷とのつながりの普遍性を感じたから。

比喩表現・象徴的表現の読み取り

- 「藍色の潮」の象徴性: 「藍」は徳島の伝統産業であり、物語の舞台を象徴。同時に深い海の色を表し、記憶や絆を運ぶ媒体として象徴的に使われている。

- 「流れる」という表現の重層性: 海流(黒潮・親潮)、ウミガメの移動、人の移動(ティムの先祖、沙月の将来)、記憶の流れなど、様々なレベルで「流れる」という概念が使われている。

- トーテムポールの象徴性: 文化の伝承と自然への回帰を象徴。作られたものが朽ちて自然に還るというサイクルは、物語全体の「移動と帰還」のテーマと呼応している。

主題・テーマを問う問題への対応

- 複数の要素から共通点を見出す: ウミガメの産卵と回帰、沙月の成長と将来の選択、ティムのルーツ探し、トーテムポールの循環などから共通する「帰属と旅立ち」「記憶と継承」のテーマを読み取る。

- タイトルの意味を考える: 「藍を継ぐ海」の「継ぐ」は「受け継ぐ」「繋ぐ」という意味を持ち、継承や連続性を表している。文化や記憶が世代を超えて継承されるというテーマの象徴。

- 結末部分に注目する: 「記憶はきっと、藍色の潮にのって、この浜へ帰る」という最後の一文は、物語全体の主題を象徴的に表現している。

まとめ

「藍を継ぐ海」は、ウミガメの産卵と旅立ちを通して、人の移動と記憶、故郷との絆を描いた物語です。沙月という少女が、子ガメとの関わりを通して自分自身の心の成長を遂げていく過程が丁寧に描かれています。

中学受験の国語では、登場人物の心情変化、象徴的な表現、複数の要素から主題を読み取る力が問われます。この物語では特に、「置いていかれた」という沙月の心の傷が、子ガメとの関わりを通してどのように癒され、新たな視点を獲得していくかという変化の過程を丁寧に追うことが大切です。

また、「藍色の潮」「流れる」「継ぐ」といった象徴的な表現が物語全体を通して繰り返され、深みを与えています。これらの表現に注目しながら読むことで、表面的な筋書きを超えた物語の豊かな意味を読み取ることができるでしょう。