【徹底解説】2021年度 渋谷教育学園幕張 | 国語 過去問 解説 | 渋幕

こんにちは。今回は共学校最難関「 渋谷教育学園幕張 」中学校の2021年国語の過去問解説です。

↓学校HPはコチラ。

渋幕と言えば共学最難関。教育方針に掲げられた「自調自考」(自らの手で調べ、自らの頭で考える)が反映された入試問題はかなりの難易度の高さです。

さて、2021年度もなかなかの難敵。どうやって料理してやりましょうかね。今回も解き直しがんばりっていきましょう!

大問一 湯川秀樹「具象以前」(「詩と科学」所収)

ノーベル物理学賞の湯川博士の文献です。湯川氏は物理学者でありながらエッセイや和歌など著述・創作活動も活発に行っており多くの作品が残されています。

全体所感

人間が論文や作品といった形で思考を具象化する以前のイメージ・アイデアの状態で模索し続けることがいかに重要かと説く内容。このテーマ自体が理解しづらいので当然難易度は高いですね。

扱われているテーマが難しければ、語彙もハイレベル。「着想」「具象」「混沌」などは本文内容のキーワードとなりますが、小学生にはなじみがないでしょう。

一方でそれ以外の言葉は比較的平易なので文脈から上記キーワードの意味を類推しながら読む高度な読解力が求められます。

このレベルになると読書経験も読みやすさを大きく左右してきます。入試問題の出典になるような文章(特に説明的文章)を読みこなしておくと良いでしょう。

入試に出そうな本は↓コチラをご参照ください。

また語彙力を高めるため語彙専門の問題集・参考書を使うこともお勧めします。

問一

漢字の読み書き。レベルとしては比較的平易。

a:つい(やされ)

b:画期(的)・・・画一的(かくいつてき)なども意味と併せて覚えておきたい。

c:収(める)・・・定番ですが「収める」「修める」「治める」「納める」の意味・用法の違いはしっかり覚えておきましょう。

問二

解答:天の羽衣がきてなでる

本文:一つの階段からもう一つ上の階段にとびあがれるのは、それこそ【X】ほどに、まれなことである。

着想や構想が一つの理論体系にまとめ上げることができるレベルになるには相当な苦労必要で、しかもまとまって形になる可能性はとても低い、という内容が書かれている箇所。

「【X】ほどに、まれなこと」という表現から「まれなこと」「可能性が低いこと」「めったいにないこと」を表す表現を探します。

本文傍線(4)の少し前に「天の羽衣がきてなでるという幸運はめったにない」という表現からここが解答になることがわかります。「天の羽衣がきてなでる」という表現を知っている小学生はほぼ皆無でしょうから知らなくても気にしない(笑

【参考】「君が代は 天の羽衣 まれに来て 撫づとも尽きぬ いはほならなむ」(拾遺和歌集)

(現代語訳:天人が稀に地上に降りてきて、その軽い羽衣で大岩を撫でるとしても、大岩はつきることがない。そのように、君の寿命も長く久しくあってほしい。)

ここから取っているものと思われます。

問三

傍線①「同じ平面の上の少し離れたところに来ているに過ぎない」の具体例として合致するものを選ぶ。

傍線①の前後の表現を参考にしましょう。

・心の中で暖めていた着想・構想が、一つの具体的な理論体系の形にまとまったとき~最も大きな生きがいが感じられる。

・私たちの人生のほとんど全部は、同じようなことの繰り返し、同じ平面の上でゆきつもどりつのために費やされてしまう。

・一つの段階からもう一つ上の段階に飛び上がれるのは、それこそ【X】ほどにまれなことである。

ア:「明確な形をもった研究の構想や計画が~無意味なものであった事実」・・・具象以前のものには明確な形がないので×、またこれらにこそ人生に意義があると述べているため筆者の考えとも異なり×

イ:「無駄なエネルギーを消費」・・・無駄だったとは述べておらず×。のちにむしろここに意義があると述べている。

ウ:「理論体系の状態に、少ししか近づくことができなかった」・・・一見正解に見えますね。ただし「近づくこと」ができているのかを慎重に判断する必要あります。本文「同じ平面でゆきつもどりつ」とあり、「同じ平面の上の少し離れたところ」は必ずしも「前進=(理論体系に)近づいている」とは言えないため×が妥当。

「少し離れた⇒前進した」という思い込みを排除して慎重に読み進められるかどうかがポイント。

エ:「理論化することのできていない混沌とした部分と、理論体系化された部分とが、同じ段階」・・・全くそのようなことはのべていないので×

オ:○

問四

傍線②「情報伝達の方法が急激に変化してきた」について「本文全体の内容」をふまえて説明したものを選ぶ。

ア:「情報技術は、科学が具象化の努力により実現したものとして評価」・・・「あらかじめ選択された情報を万人に同じように与える作用をも持っている。それは既に具象化されたものの中からの選択である。」とあります。これは具象化されたものしか伝えられないという意味で高く評価しているとは言えないので×。

イ:「万人に同じ情報を与えること~他人の正しい評価を可能にする」・・・「万人に同じ情報」を伝えるのは「具象化されたもの」でしかない。「具象化以前のもの」から具象化を取り出そうとする過程に意義を見出した筆者の述べたいこととは逆のことになり×

ウ:○

エ:「理論化にされていない世界のことを、個人の特殊性を超えて理解させる。」・・・「特殊性を超えて、~同じように与える作用をもっている」ここまでは本文と合っているがそのあと「それは既に具象化されたものの中からの選択である」とあるので×

オ:「具象化以前の世界に対する努力について想像することができる。」・・・「具象化以前の世界は初めから問題になっていない。」とあるので×

問五

傍線③「混沌に目鼻をつけようとする努力」とはどのようなものかを説明する=言換えする記述問題です。

言換え問題は元の文を細かくパーツに分けてわかりやすく言換えます(比喩や抽象的、慣用的表現を一般的なわかりやすい言葉に言い換える)。その際、言い換えにつかう言葉はできるだけ本文に書かれている表現を使うように心がけましょう。

【解法プロセス①】まず「混沌」と「目鼻を付ける」の意味を確認します。

「混沌」・・・辞書では「入り混じって区別がつかずはっきりしないさま」とあります。このことから明確な形(理論体系、絵、形態、論文)となる前の「着想」「構想」段階の考えであることが予想されます。

「目鼻をつける」・・・慣用表現で「物事の大体の決まりをつける、見通しをつける」と言った意味があります。これを正確に知らなくても「混沌」とした形のないものに「形」をつけて目に見える形(=具象)にすることを指すと類推して考えます。

【解法プロセス②】これらの言葉を本文で説明している箇所を探します。

「混沌」・・・先ほど整理したように「混沌」は具象(形のあるもの=「論文」や「作品」など)になる前の段階のものを指します。これを意識して探すと、本文冒頭付近「長い間心の中で暖めていた着想・構想」が目に入ります。また傍線(5)の直後「イメージを自分の中で暖め育ててきたであろう」もここも使えそうですね。ただし「イメージ」という言葉はここで挙げられている「絵」の例に限られてしまうので使用は避けたほうが良いでしょう。

また「混沌」には「混乱」に近いマイナス感情が含まれた意味があります。したがって傍線(4)前「その人自身は何かについて苦心をしつづけて」や傍線(5)のあと「どんなに長い間、生みの苦しみを続けてきたのか」などの表現を参考に解答に盛り込むとよいでしょう。

「目鼻を付ける」・・・こちらも先ほどのとおり「形をつける」に関連する箇所を本文から探します。

するとと傍線②の少し前「いわば、それは具象化以前の世界である。混沌から、ある明確な形態をもった物が生まれるより以前の世界、生まれようとしている世界である。」という表現、

さらに傍線③の少し前「人間は具象以前の世界を内蔵している。そしてそこから何か具象化されたものを取りだそうとする。」とあります。

これらをまとめて一文にします。ただし「具象化されたものを取りだす」という表現自体が抽象的・比喩的でわかりづらいのでそのまま使用せ説明を加えたいところ。そこで「明確な形態」という表現を加えていくと分かりやすいでしょう。

解答例:長い間心の中で暖めてきた着想や構想の中から、長い間苦しみながらも、何か明確な形態を持たせられ、具象化されるものを取り出そうとすること。

問六

波線部(Y)「外から見て、離れて見て、ある人の評価をするだけではいけない」とあるがなぜそういえるのか、「本文全体の内容をふまえて」説明する記述問題。

傍線(Y)直後「ある人が何のために努力しているか、何を苦労しているかという面を、もっと重要視しなければいけないと思うようになってきた。」「他人は知らなくても、その人自身は何かについて苦心をしつづけていたかも知れない。その『何か』が重要なことであったかもしれない」とあります。これを参考に解答方針を決めます。

解答方針(=解答の大まかな形)をあらかじめ決めておくことは重要です。

今回は「(外から離れて見ると)他人にはあまり知られない具象化以前のものは重要かもしれないから」というような内容になりそうです。

ただし、「本文全体の内容をふまえて」と但し書きがある以上、傍線付近の内容だけで解答が作成できるはずがありません。もう少し関係する箇所を範囲を広げて探します。

まず傍線②のあと「遠く離れたところで起こった出来事~他方ではしかし、あらかじめ選択された情報を万人に同じように与える作用をも持っている。それは既に具象化されてもの中からの選択である。」に注目。⇒まとめると「遠く離れたところからは具象化されたものしか見えない」

問六で扱った個所を含む「いわば混沌に目鼻を付けようとする努力である。人生の意義の少なくとも一つは、ここに見出し得るのではないか。」⇒まとめると「具象化以前のものを具象化しようとすることに人生に意義がある」

解答例:遠く離れたところでは具象化されたものしか見えないが、人生の意義は具象化以前のものに明確な形態を与えようとする努力にあると考えられるから。

問七

傍線(1)~(6)の語を、本文の内容に従って二グループに分ける。二項対立構造をキーワードを振り分ける作業を通じて明確にさせる問題です。

この文章の二つの対立構造としては

「具象化以前のもの」⇔「具象化したもの」となりますね。与えられたキーワードをこの2つに割り振っていく問題です。

【具象化されたグループ】1:(一つの具体的な)理論体系 3:(独創的な)業績 6:(既に具象化された)知識

【具象化以前のグループ】2:着想(から出発)4:(その)「何か」5:(絵になる以前の)イメージ

※注意【4】は指示語「その」が指す内容を明確にする必要があります。⇒直前の「他人は知らなくても~」の表現からそのの指す内容は【他人は知らないくてもその人自身が苦心し続けたもの】ということがわかるでしょう。「人に知られず苦労しているもの」つまり「具象化以前のもの」になりますね。

したがって解答は「エ」。

問八

本文が主に主張しようとしている考え方に沿った文章を選ぶ問題。

具象化以前のものを長年苦心して具象に変化させてきたような事例を選ぶ。

イ:夏目漱石のイギリス留学で得た経験(=具象化以前)が帰国後の作品(=具象化)に影響している

または

ウ:パウル・クレーが目に見えない人間の内面(=具象化以前)を絵画で表現(=具象化)

いずれかが正しそうですね。

ただしパウル・クレーは「具象化以前のもの」を「抽象的な絵画」で表現しており「具象化」したとはいえないためここでは×。ここは難しいところです。

正解は「イ」となります。

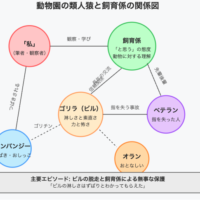

大問二 菊池寛「極楽」

全体所感

菊池寛の作品。前年は三島由紀夫でした。少し古めの昭和文学作品が続いています。内容的には小学生でもわかりやすい部分を使用されています。ただし文中に使われる表現一つひとつが現在あまり使われない表現が多く、平成~令和の著作物しか読んだことがないお子さんには読みづらいと感じる部分が多いでしょう。文学史にまつわる知識も問われます。余裕があって文学に興味が持てる子は明治~昭和の文学に触れるのも良いと思います。夏目漱石、芥川龍之介、森鴎外、川端康成などの短編からチャレンジしておくとよいでしょう。

問一

漢字の書き取り問題。

a:卒中 b:快活 c:不断

aの卒中がでてこないか?「脳卒中」と関連付けられればというところ。cの不断は文脈から解釈し「普段」と間違えないように注意したいですね。

問二

X:ぼんのう(煩悩) Y:ふ(腑)

語彙力勝負の問題。

煩悩:心身にまといつき心をかきみだす、一切の妄念・欲望。【仏教用語】

腑に落とす:納得できる、または理解できること。「腑に落ちない」と否定形で使うことが多い。※「腑に落ちる」は誤りとする場合があるので注意。

問三

傍線部①「自分の往生の安らかさ」とあるがどういう点で「おかん」の死は「安らか」だったのか、「安らか」な死を迎えられた理由とともに説明せよ、という記述問題。

ポイントを整理すると2つ。

①どんなふうに安らかだったのか?

②安らかだった理由は何か?

問われていることを漏らさず答えるようポイント整理することが重要。

また、事前に解答方針(大まかな解答の形)を決めておくことも忘れずに(大問一の問六と同様)

解答方針:【②安らかだった理由は何か?】「信心深かった」+「周囲の人に親切だった」ため

【①どのように安らかだったか?】「一家の心からの嘆き」+「苦悶を味わない」往生

これらを本文の表現を使いながらまとめます。

解答例:先祖代々から固い門徒で若い時から安心を懐き、お西様へお参りを欠かさなかったが、信仰に凝り固まらず、思いやり深く親切であったため、一家から心からの嘆きの裡に臨終の苦悶を味わずに済んだ点。

問四

傍線部②「宗兵衛は不思議に、何とも答えなかった」理由を選ぶ問題。

ア:苦しみが全くないとは思っていなかった・・・極楽で苦しみが無いことを否定するような表現は見当たらず×

イ:欲望を捨て去った宗兵衛・・・欲望を捨てたかどうかの記述はないため×

ウ:○

エ:宗兵衛は嫌悪感を抱いており・・・のち宗兵衛のおかんが何度も同じ疑問を投げかけてくることに「くどい!~」という発言がありますが、傍線②では初めての疑問ですから「嫌悪感を抱く」ことはあないはずですから×

オ:厚い信仰心をおかんと違い持ち合わせていない・・・宗兵衛の信仰心について本文では触れていないため×

問五

傍線③「不退転の精神」とはどういう精神かを表した文を選択する問題。

不退転・・・屈しないこと。固く信じて変えないこと。

上記の辞書上の意味を知らなかったとしても文字(=「退」きも「転」びもしない)や文脈からおおよその意味を類推するように心がけたいものです。それだけでも十分正解を選べる問題です。

ア:○

イ:救いなき闇でしかなかった人生・・・そんなことはなく幸せに暮らしていたので×

ウ:退屈なものであれ・・・この時点(極楽にたどり着こうとしている時点)ではまだ退屈であることなど知るはずもないので×

エ:苦しみから解放されること・・・気味の悪い、薄闇を通り抜けたが「苦しみからの解放」は言い過ぎなので×

オ:○

カ:よりよい世界を自ら作り出すため・・・世界を自分で作るような話は書かれておらず×

問六

傍線④『地獄』についてここで地獄に『 』を付けてある理由が書かれた文を選択する問題。

ア:想像力の働く余地をなくすものという、一般的なイメージ・・・そんなイメージは一般的ではないので×

イ:永久不変なるものという、地獄の持つイメージ~変化と刺激をもらたるもの・・・地獄は確かに永久不変という認識があるかもしれないが本文でそれが覆され変化と刺激をもたらすわけではない(極楽の退屈さに対しての変化・刺激であり、地獄そのものが変化するわけではない)ので×

ウ:本当に描きたかったのは地獄・・・それにしては地獄の描写がほとんどない。本当に描きたかったのはどんなに素晴らしい場所でも変化がないとどんなに信心深く快活な人間でも不満を持ち始めてしまうという人間の性(=性質)を描きたかったと思われるため×

エ:○

オ:極楽こそが地獄であり・・・これはわからなくもない△ 地獄こそが極楽である・・・これは地獄に行っていないのでわからないし、本文の記述からはそのような記述は感じ取れず×

問七

「おかん」にとって「地獄」の話をすることがたのしみになった理由を記述させる問題。

解答の方針を立てます。

①極楽に飽きてしまった ②地獄の刺激を面白く感じた

この2点にポイントを整理し、これに関連する本文の表現を探しましょう。「本文全体の」とあるため地獄が話題に上る前の広範囲に広げて関連表現を探すことがポイントです。

参考にすべき本文表現

・あの気味の悪い、薄闇の中を通る時でさえ、未来の楽しみを思うと、一刻でさえ足と止めたことはなかった。あんな単調な長い長い道を辿った時でも、心だけは少しも退屈しなかった。

↑ここは「地獄」が話題になる個所から少し離れていますが重要です。

・今日と同じ日が何時までも続くかと思うと、立っていてもたまらないような退屈が、ヒシヒシと感ぜられるのであった。

・『地獄はどんな処かしらん』おかんに、そう訊かれた時、宗兵衛の顔にも、華やかな好奇心が咄嗟に動くのが見えた。

・二人とも心の中では、地獄の有様を各自に、想像していた。

・おかんは極楽の凡てに飽いてしまった。~凡ての話題が古くさくなってしまったのである。

・彼等がまだ見た事のない「地獄」の話をする時だけ、彼等は不思議に緊張した。各自の想像力を、極度に働かせて血の池や剣の山の有様をいろいろに話し合った。

・彼等が行けなかった『地獄』の話をすることをただ一つの退屈紛らしとしながら。

解答例:まだ見ぬ極楽に向かう単調な長い長い道を辿るときには少しも退屈しなかったおかんも、極楽に着いてしまってからは同じ日が何時までも続き、極楽の凡てに飽きてしまった。しかし、まだ見ぬ地獄に好奇心や想像力を働かせ話すことは、極楽にたどり着く前と同様に、不思議に緊張を感じるとともに全く退屈しないものだと感じたから。

※ポイント:【まだ見ぬ】極楽にたどり着く前は全く退屈しなかった⇒【まだ見ぬ】地獄について話しているときは全く退屈しない、という共通点を見出せるかどうか。

本文の主題は【人間は見た事がないものには好奇心を持てるが、どんなに素晴らしいものも手に入れて毎日目にするようになると飽きてしまう】という人間の性を描いています。このことを解答に織り込めていると高得点が狙えます。

問八

ア:○

イ:それから⇒夏目漱石

ウ:破戒⇒島崎藤村

エ:古都⇒川端康成

オ:歯車⇒芥川龍之介

カ:細雪⇒谷崎潤一郎

「古都」「歯車」は作者は有名ですが作品として重要度は低いので無理に覚える必要はありません。他の作品は覚えておきましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか?

語彙力、文学作品への読解対応力、そして高度な記述力など様々な力が求められるハイレベルな問題です。十分に時間をかけて納得がいくまで時間をかけて解き直しをすることをお勧めします。

2022年度渋谷幕張国語の解説はコチラ↓

過去問や模試などの解き直しのやり方はコチラ↓をご参照ください。

中学受験のコストを抑えるには通信教育という選択肢も。オリコン顧客満足度7年連続NO.1のZ会通信は教材の質が高く、塾なしで難関中に合格しているお子さんも多数。Z会教材は私も指導の参考にさせていただいています。大変おススメできます。 気になる方はこちら☟をご確認ください。

Z会小学生向けコース。お得!無料で学年別「おためし教材」もらえます!